Die Zauberlaterne als spannende Vorform des Kinos

Das Geheimnis ihrer Funktionsweise wird gelüftet.

- Phantasievoll gestaltete Laterna-Magica-Gehäuse.

Quelle »

„Neben einem Gehäuse findet sich eine Optik (mit zwei

konvexen Linsen), ein Hohlspiegel sowie eine Lichtquelle, die

im Innern der Laterne befestigt ist. [...] Um 1826 kam eine

sehr effektive Beleuchtungsart hinzu, die ein enorm helles

Licht lieferte: Es war das Drumondsche

Kalklicht  [...]. Zwischen Optik und Lichtquelle ermöglicht

ein Schacht mit einer Führung das Platzieren eines Bildes. Ein

auf Glas gemaltes oder gedrucktes Bild konnte hier hin- und

hergezogen werden. Manche Einsätze waren schon mit Mechanismen

versehen, die eine einfache Bewegung innerhalb desselben Bildes

zeigten. Auch finden sich Dreh- und Kurbelvorrichtungen, die

mitunter abstrakte Figurationen abbilden.“ (Kaufhold 2006: 52)

[...]. Zwischen Optik und Lichtquelle ermöglicht

ein Schacht mit einer Führung das Platzieren eines Bildes. Ein

auf Glas gemaltes oder gedrucktes Bild konnte hier hin- und

hergezogen werden. Manche Einsätze waren schon mit Mechanismen

versehen, die eine einfache Bewegung innerhalb desselben Bildes

zeigten. Auch finden sich Dreh- und Kurbelvorrichtungen, die

mitunter abstrakte Figurationen abbilden.“ (Kaufhold 2006: 52)

Ein klassisches Motiv wurde der „Rattenfänger“, ein schlafender

und schnarchender Mann, dem die Ratten in den Mund springen:

„Als Bilder verwendete man zunächst große, handbemalte

Glasplatten, die dann nach der Erfindung der Photographie durch

kleinere Diapositive ersetzt wurden.

- Ein Gleitrahmen kann leicht hin und her bewegt werden.

Quelle »

Damit die Bilder in richtiger Position auf der Bildbühne

erscheinen konnten, verwendete man so genannte Bildhalter, die

in vielfältigster Weise konstruiert waren. Neben der

primitivsten Form, dem Panoramabildhalter, der lediglich aus

zwei durch ein Stück Holz oder Blech miteinander verbundenen

Nutleisten bestand, nutzte man für die Zauberlaterne später vor

allem den Doppelbildhalter, bei dem die Bilder jeweils rechts

und links in einen Schieber gesetzt wurden, der mit zwei

Öffnungen versehen war. In einem Gleitrahmen wurde er hin und

her geschoben, so dass ein rascher Bildwechsel möglich war.

Die beweglichen Laternenbilder, eine bedeutsame Innovation auf

dem Gebiet der Projektion in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts, lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen

unterteilen, in Zieh-, Hebel- und Drehbilder.

- Beispiel für ein Ziehbild. Quelle »

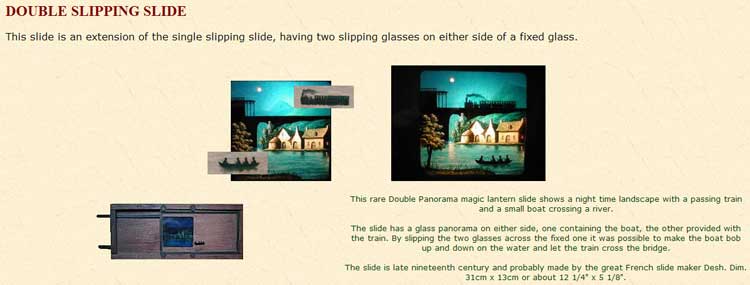

Das Ziehbild setzt sich aus zwei Glasplatten zusammen;

während die eine Platte fest im Holzrahmen steht, kann man die

andere an der unbeweglichen vorbeiziehen. Auf diese Weise wurde

zum Beispiel das Vorbeigleiten eines Bootes dargestellt. Das

Hebelbild besteht aus zwei runden Glasplatten, von denen eine

ebenfalls starr im Rahmen steht. Die andere lässt sich durch

einen Hebelmechanismus zum Teil um ihr Zentrum drehen. So ergab

sich die Möglichkeit, Schaukelbewegungen vorzutäuschen. Bei den

Drehbildern, die ähnlich aufgebaut sind wie die Hebelbilder,

lässt sich eine komplette Drehung durchführen, mit der man

beispielsweise Wasserräder darstellen konnte. Neben diesen drei

Bildarten gibt es noch die Chromatropen oder Farbenräder, bei

denen man beide Bilder in entgegengesetzter Richtung drehen und

ein wunderbares Farbenspiel erzeugen kann.“ (Kerstein, Weber

1981-1982: 6 ff)

Hier  können Sie sich Fotos von den

verschiedenen Bildern und ihren Rahmungen ansehen.

können Sie sich Fotos von den

verschiedenen Bildern und ihren Rahmungen ansehen.

Lisa Hochmuth