Bewegende Einsichten

Mobilität - ein Schlagwort zu dem Jedem ad hoc etwas einfällt. Dem Jobsuchenden der Appell an seine Flexibilität, dem Pendler der Slogan der Bahn, Menschen mit Behinderung die Frage, wie man am besten das gewünschte Ziel erreicht.

Mobilität- ein Schlagwort zu dem Jedem ad hoc etwas

einfällt. Dem Jobsuchenden der Appell an seine Flexibilität,

dem Pendler der Slogan der Bahn, Menschen mit Behinderung die

Frage, wie man am besten das gewünschte Ziel erreicht.

Diese an Alltagssituationen gebundenen Assoziationen sind so

eng an die eigenen Erfahrungen und die persönliche Wahrnehmung

gekoppelt wie der Begriff der Mobilität an Beweglichkeit.

Der folgende Text soll die Dynamik des Wortes sowohl durch

seine Hypertextstruktur als auch durch die Auffächerung des

Wortes in verschiedene mediale Assoziationsfelder

verdeutlichen.

Thomas Hensel entwirft in seinem Text ‚Mobile Augen‘ eine

Medienchronik, die den Zusammenhang von Mobilität und

Wahrnehmung in der vorkinematographischen Zeit herausstellt. Im

Folgenden soll auf seinen Text näher eingegangen werden.

- Kegelanamorphose

Geht man zurück in der Geschichte der Medien und

konzentriert sich auf die Zeit vor dem Film  , wird bereits hier die Bedeutung

von Mobilität und ihrer Kopplung an die Wahrnehmung

herausgestellt. 1657 taucht das erste Mal der Begriff Anamorphose

, wird bereits hier die Bedeutung

von Mobilität und ihrer Kopplung an die Wahrnehmung

herausgestellt. 1657 taucht das erste Mal der Begriff Anamorphose  auf, hinter dem sich ein

verzerrtes Bild

auf, hinter dem sich ein

verzerrtes Bild  verbirgt (à Begriffsdefinition

verbirgt (à Begriffsdefinition  ). Erst die Veränderung

des Standpunktes und damit der Perspektive ermöglichen es dem

Betrachter, das Motiv zu entzerren.

). Erst die Veränderung

des Standpunktes und damit der Perspektive ermöglichen es dem

Betrachter, das Motiv zu entzerren.

Mit dieser „Dynamisierung der Wahrnehmung“, ist die Einsicht

verbunden, dass es nicht nur eine Erkenntnis gibt,

sondern viele Möglichkeiten Erkenntnisse zu gewinnen, abhängig

vom jeweiligen Standpunkt des Betrachters (Hensel 2002).

Nicht nur der lineare Prozess von Wahrnehmung und Erkenntnis

ist damit durchbrochen, sondern auch die Eindimensionalität der

Verbindung von Erkenntnisprozess und Sehen. Neben einem aktiven

Auge kommt es zu einer Verschaltung aller Sinnesorgane.

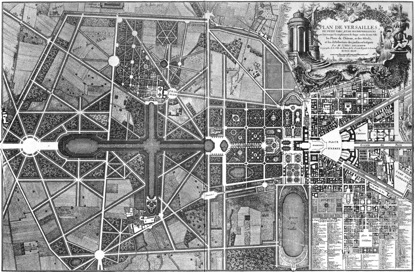

- Gesamtplan von Schloss und Plan, 1746. Das Schloss

befindet sich im rechten Bilddrittel. Quelle »

Eine „Mobilisierung der Wahrnehmung“ lösen die

Landschaftgärten des Absolutismus aus. Erst eine Bewegung des

Besuchers ermöglicht es ihm den Raum individuell zu erfassen.

Die Konzeption von Versailles  beispielsweise implizierte bei

ihrer Planung die Bewegung des Betrachters und lässt den Garten

nur durch dessen Mobilität erfahrbar werden (vgl. ebd.).

beispielsweise implizierte bei

ihrer Planung die Bewegung des Betrachters und lässt den Garten

nur durch dessen Mobilität erfahrbar werden (vgl. ebd.).

Durch die Erfindung der Eisenbahn  erfährt die an den mobilen

Körper gekoppelte Wahrnehmung ein zusätzliches extrinsisches

Moment der Beschleunigung, wodurch die Konturen der

Landschaft verschwimmen und die Außenwelt in Fragmente zerfällt

(à dies wurde auch von der Kunst aufgegriffen, wie beispielwese

von W. Turner, Rain, Steam and Speed

erfährt die an den mobilen

Körper gekoppelte Wahrnehmung ein zusätzliches extrinsisches

Moment der Beschleunigung, wodurch die Konturen der

Landschaft verschwimmen und die Außenwelt in Fragmente zerfällt

(à dies wurde auch von der Kunst aufgegriffen, wie beispielwese

von W. Turner, Rain, Steam and Speed  , 1844).

, 1844).

Moving Movies, an den Zug angehängte Kinowaggons, verknüpften

Ende des 19. Jahrhunderts sogar zwei Aspekte von Bewegung: die

reale und die filmische Illusion von Bewegung (vgl. ebd.).

Die Entwicklung der Fotografie enthält einen weiteren Aspekt,

der Mobilität inhäriert. Zunächst wird jedoch ein technisches

Defizit erkannt: die Differenz zwischen der Sequentialität der

dargestellten Bewegung und der Simultanität des darstellenden

Bildes kann nicht aufgehoben werden. Als Lösungsansatz wird die

Bewegung des Blicks genannt (vgl. Balzer 1996).

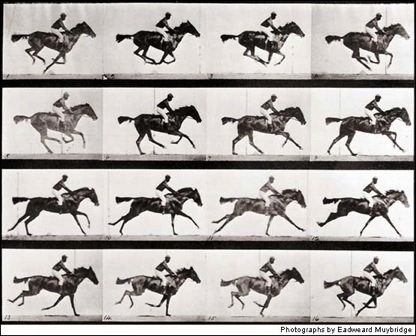

- Serienfotografie von Eadweard Muybridge. Quelle »

Die von Eadweard Muybridge entwickelte Serienfotografie

bedeutet eine Aufhebung von Simultanität und Sequentalität. Die

entstandenen Bilder lesen sich wie ein Text von rechts nach

links und lassen sich vom Betrachter am Ende der Bilderkette

als eine Bewegung zusammen setzen.

Von Muybridge inspiriert, entwickelt Etienne-Jules Mareys Ende

des 19 Jahrhunderts die Chronofotografie  . Diese zeichnet sich durch

eine simultane Einheit aus, die durch die sequentielle

Darstellung des sich bewegenden Körpers und deren Dauer gegeben

ist (vgl. ebd.) (à Buchcover von Werner Nekes

. Diese zeichnet sich durch

eine simultane Einheit aus, die durch die sequentielle

Darstellung des sich bewegenden Körpers und deren Dauer gegeben

ist (vgl. ebd.) (à Buchcover von Werner Nekes  ).

).

Der frühe Comic weist die gleichen Charakteristika auf und auch

der heutige Animationsfilm hat seinen historischen Vorläufer.

Lotte Reiniger schreibt Anfang des 20 Jahrhunderts

Filmgeschichte, indem sie den ersten Abendfüllenden Animationsfilm  erstellt.

Die einzelnen Glieder der aus schwarzem Tonkarton

ausgeschnittenen Figuren verband sie mit Draht. Dadurch war es

möglich die Figuren zu bewegen und ihnen so den Anschein

von Lebendigkeit zu verleihen.

erstellt.

Die einzelnen Glieder der aus schwarzem Tonkarton

ausgeschnittenen Figuren verband sie mit Draht. Dadurch war es

möglich die Figuren zu bewegen und ihnen so den Anschein

von Lebendigkeit zu verleihen.

Die Form der potenzierten Beschleunigung ist heute so aktuell

wie damals. Ein Sprung in die Gegenwart verdeutlicht, dass

Projekte – wie zum Beispiel die Theatergruppe Rimini Protokoll  – ebenfalls die Vernetzung von

Realität und Illusion anstreben und den Moment der Bewegung

einbinden. Folgt man dieser Idee, so bietet die Geisterbahn

– ebenfalls die Vernetzung von

Realität und Illusion anstreben und den Moment der Bewegung

einbinden. Folgt man dieser Idee, so bietet die Geisterbahn  ein weiteres Beispiel, welches diese

Charakteristika aufweist. Anfang des 20. Jahrhunderts

erfreute sie sich großer Beliebtheit. Die Bewegung der

Besuchers wurde gesteuert: er saß in Vehikeln die durch Trassen

geleitet wurden – im Zuge der Fahrt traf er immer wieder auf

Gestalten, die aus dem Dunkel auf ihn zu kamen. Ein bewegter

Betrachter trifft auf ein mobiles Bild (vgl. Hensel 2002).

ein weiteres Beispiel, welches diese

Charakteristika aufweist. Anfang des 20. Jahrhunderts

erfreute sie sich großer Beliebtheit. Die Bewegung der

Besuchers wurde gesteuert: er saß in Vehikeln die durch Trassen

geleitet wurden – im Zuge der Fahrt traf er immer wieder auf

Gestalten, die aus dem Dunkel auf ihn zu kamen. Ein bewegter

Betrachter trifft auf ein mobiles Bild (vgl. Hensel 2002).

- Sigmar Polke, Laterna Magica, 1988-1996, verschiedene Lacke auf Polyestergewebe, beidseitig bemalt, 16 Teile. Foto: Thomas Kellner

In der aktuellen Ausstellung ‚Blickmaschinen  ‘ des Museums für

Gegenwartskunst greift Sigmar Polke die Idee der

ganzheitlichen Erfahrung auf, die an die Vorstellung der

französischen Landschaftsgärtner des 17. und 18 Jahrhunderts

erinnert.

‘ des Museums für

Gegenwartskunst greift Sigmar Polke die Idee der

ganzheitlichen Erfahrung auf, die an die Vorstellung der

französischen Landschaftsgärtner des 17. und 18 Jahrhunderts

erinnert.

Erst durch eine Bewegung des Betrachters kann dieser dem Werk

näher kommen. Die individuelle Form der Bewegung um die

Installation und im Raum korrespondiert mit einer nicht

eindeutigen Bildwirkung.

Auf dieses Phänomen rekurriert auch die kinetische Kunst  . Ein umherwandernder Betrachter

nähert sich Kunstobjekten, die durch Mechanik in Bewegung

gesetzt werden (à Objekt im Gegenwartskunstmuseum

. Ein umherwandernder Betrachter

nähert sich Kunstobjekten, die durch Mechanik in Bewegung

gesetzt werden (à Objekt im Gegenwartskunstmuseum  ). Daraus

resultiert eine, sich aus zwei unterschiedlichen Quellen

speisende, Dynamik, die auf die Wahrnehmung Einfluss nimmt.

). Daraus

resultiert eine, sich aus zwei unterschiedlichen Quellen

speisende, Dynamik, die auf die Wahrnehmung Einfluss nimmt.

Bewegte Bilder, ein sich bewegender Betrachter. Der physische

Aspekt der Mobilität lässt sich durch einen nicht-physischen

erweitern. Man trifft immer wieder auf bewegende Bilder, die

den Betrachter emotional bewegt zurück lassen. Ausstellungen

wie die WorldPress Photos  und die der Wehrmacht

und die der Wehrmacht  liefern Beispiele hierfür. Letztere

wurde zum ersten Mal im März 1995 in Hamburg präsentiert.

Ausgangspunkt der Initiatoren:

liefern Beispiele hierfür. Letztere

wurde zum ersten Mal im März 1995 in Hamburg präsentiert.

Ausgangspunkt der Initiatoren:

„Die Wehrmacht führte 1941 bis 1944 auf dem Balkan und in der

Sowjetunion keinen ‚normalen Krieg‘, sondern einen

Vernichtungskrieg gegen Juden, Kriegsgefangene und

Zivilbevölkerung, dem Millionen zum Opfer fielen“ (vgl.

Balkenohl 2000).

Im Anschluss daran kam es zu heftigen Kontroversen bezüglich

der vermeintlichen einseitigen Präsentation bzw.

Pauschalisierung (à Resonanz auf die Wehrmachtsausstellung  ).

).

In einem Zustand des kontinuierlichen Wachstums befindet sich

zudem die virtuelle Mobilität in Form der Vernetzung  . Das Internet bietet mit online communities

. Das Internet bietet mit online communities  wie flickr und

youtube, Social Software

wie flickr und

youtube, Social Software  , Wikis

, Wikis  und Blogs

und Blogs  , Formate, die einen fast

unbegrenzten Datentransfer und damit einen beschleunigten

Austausch ermöglichen. Dass mobile Auge, das in der

Realität teilweise größere Anstrengungen unternehmen muss um

Details zu erkennen oder in die Ferne zu sehen wird durch das

Internet entlastet. So machen es Formate wie google earth

, Formate, die einen fast

unbegrenzten Datentransfer und damit einen beschleunigten

Austausch ermöglichen. Dass mobile Auge, das in der

Realität teilweise größere Anstrengungen unternehmen muss um

Details zu erkennen oder in die Ferne zu sehen wird durch das

Internet entlastet. So machen es Formate wie google earth  möglich, dass der User sich mit Hilfe der Maus näher heran oder

heraus zoomt, schwenkt und Einblicke erhält, die ihm ansonsten

verwehrt blieben.

möglich, dass der User sich mit Hilfe der Maus näher heran oder

heraus zoomt, schwenkt und Einblicke erhält, die ihm ansonsten

verwehrt blieben.

Der vermehrte Nutzen des Internets führt dazu, dass viele von

einer Parallelgesellschaft sprechen, die eine neue Form der

Wahrnehmung evoziert.

Doch auch die Gesellschaft in der Realität erfährt eine

Veränderung ihrer Blickkultur. Die teilweise großen Distanzen,

die Pendler zurücklegen korrespondieren mit einer Vielzahl von

Eindrücken, die vom Gehirn verarbeitet werden wollen. Vertraute

Bilder, die die Wahrnehmung als bekannt verbucht, werden

seltener – neue Reize häufiger. Als Konsequent nimmt der

Vorgang der Selektion an Bedeutung zu (à Studie zu Konsequenzen und Dimensionen des

Pendelns  ).

).

Auch das Thema der Migration  ist eng verstrickt mit dem der

Mobilität. Dirk Hoerder spricht in einem Aufsatz von dem

Wechselspiel aus Mobilität, Individuum und Gesellschaft (vgl.

Hoerder 2002).

ist eng verstrickt mit dem der

Mobilität. Dirk Hoerder spricht in einem Aufsatz von dem

Wechselspiel aus Mobilität, Individuum und Gesellschaft (vgl.

Hoerder 2002).

Wie ein Kaleidoskop an dem man dreht, um ein neues Muster

wahrzunehmen, ließe sich der Begriff der Mobilität durch

weitere Links immer feiner verästeln. Die vorgestellten

Beispiele sollen deutlich machen, dass Vieldeutigkeit des

Begriffs eine flexible Herangehensweise erfordert. Als

Konsequenz verbindet sich die Art der Analyse mit dem Inhalt.

Julia Jochem