YoungPoetry@rubens

„Ein Vorbild für uns alle“

Der Autor Reiner Engelmann las an der

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule aus seinem Jugendbuch „Der

Fotograf von Auschwitz“

Wer erinnert an die Gräueltaten der

Nationalsozialisten, wenn die Zeitzeugen immer weniger

werden? Es sind die Aufzeichnungen der

Lebensgeschichten und Erinnerungen der Opfer und

manchmal auch die der Täter. Dazu gehört Reiner

Engelmanns Jugendbuch „Der Fotograf von Auschwitz“. Der

Autor aus dem Hunsrück reiste ins Siegerland, um die

Vita des polnischen Fotografen Wilhelm Brasse, der als

„Fotograf von Auschwitz“ bekannt wurde, an der

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule vorzustellen und mit

rund 250 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen

10 und 11 ins Gespräch zu kommen. Eingeladen worden war

Engelmann vom Haus der Wissenschaft der Universität

Siegen. Finanziert wurde die Lesung im Rahmen des

Formats YoungPoetry von der

Dieter-und-Christa-Lange-Stiftung. Die

Literaturwissenschaftlerin Dr. Jana Mikota stellte den

Autor vor: „Mit dem, was er macht, ist er ein Vorbild

für uns alle.“

Wilhelm Brasse wurde im Dezember 1917 im seinerzeitigen

Saybusch, dem heutigen Zywiec, in Schlesien geboren.

Seit 1935 arbeitete er als Berufsfotograf und fertigte

im entfernten Fotostudio seines Onkel Portraits und

Passfotos. Als junger Mann, so Engelmann, konnte Brasse

durchaus als „Lebemann“ bezeichnet werden, der gerne

feierte, tanzte und auch die Mädels mochte. Nach dem

Überfall Deutschlands auf Polen wollte sich Brasse in

seiner Heimatstadt zur polnischen Armee melden. Zywiec

war bei seinem Eintreffen aber bereits besetzt. Trotz

seiner Zweisprachigkeit - er beherrschte die polnische

und die deutsche Sprache – lehnte er es ab, als

Deutscher anerkannt zu werden. Gemeinsam mit Freunden

brach er im März 1940 auf, um sich in Frankreich dem

polnischen Widerstand anzuschließen. Kurz vor der

Grenze wurde die Gruppe verhaftet.

Brasse wurde gemeinsam mit 25 Menschen in eine winzige

Zelle gesperrt. Viele Gefangene überlebten bereits

diese erste Station als Häftlinge nicht. Engelmann: „Es

war reines Glück, diese vier Monate zu überleben.“

Brasse wurde im Sommer 1940 über Tarnow nach Auschwitz

transportiert. Das Vernichtungslager befand sich im

Aufbau. Brasse erhielt die Häftlingsnummer 3444

eintätowiert, die bis zur Befreiung des

Konzentrationslagers Mauthausen – seiner letzten

Häftlingsstation – im Jahr 1945 durch die US-Armee

seinen persönlichen Namen in der Anrede ersetzte.

In Auschwitz war Brasse zuerst im Straßenbau

eingesetzt, dann als Leichenträger, in der

Kartoffelschälerei und schließlich als Lagerfotograf.

Als Fotograf war er sogenannter Funktionshäftling.

Dieser Status ging mit besseren Lebensbedingungen und

auch Überlebenschancen einher. Das unendliche Leid und

zum großen Teil qualvolle Sterben der unzähligen

Mithäftlinge fand Darstellung in Engelmanns Buch, das

auf Gesprächen mit Wilhelm Brasse basiert. Tausende

Häftlinge fotografierte Brasse. Er sorgte dafür, dass

diese Fotografien nicht der von den Nazis angeordneten

Vernichtung anheimfielen, sondern bis heute als

Zeitzeugnisse und zur Erinnerung an die Ermordeten

dienen.

In der Aula der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

herrschte über zwei Schulstunden hinweg Ruhe. Gebannt –

wenn nicht gar sprachlos – lauschten die Schülerinnen

und Schüler den Ausführungen des Autors. Die zweiten 90

Minuten standen für Fragen und Diskussion zur

Verfügung. Die jungen Leute wollten vieles wissen. Die

Fragen gingen nicht aus: Wie geht man mit

Holocaust-Leugnern um? Hatten die Lagerbediensteten

Freude daran, Menschen zu quälen, zu misshandeln und zu

ermorden? Wurden die Verantwortlichen zur Rechenschaft

gezogen und bestraft? Zeigten sie Unrechtsbewusstsein?

Kann so etwas wie die Nazi-Diktatur nochmals passieren?

Wie kann man vorbeugen?

Drei Stunden vergingen schnell. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Unterricht auf Lesung und Diskussion vorbereitet. Die Erzählung Reiner Engelmanns über das mörderische und menschenverachtende Geschehen in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern während des Nazi-Terrors in Europa bewegte ungeachtet des Vorwissens tief.

© KK

„Bis die Sterne zittern“

Der Leipziger Autor Johannes Herwig war zu Gast bei

YoungPoetry an der Gesamtschule Freudenberg

Der 27. Januar ist der Gedenktag an die Opfer des

Holocaust. Am 27. Januar 2025 jährt sich zum 80. Mal

der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers

Auschwitz. Aus diesem Anlass war der Jugendbuchautor

Johannes Herwig zu Gast an der

Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg. Mitgebracht

hatte er seinen Jugendroman „Bis die Sterne zittern“.

Dieser handelt vom Widerstand der Leipziger Meuten in

den 1930er Jahren.

Johannes Herwig weilte auf Einladung des Haus der

Wissenschaft im Siegerland. Finanziert wurde die Lesung

von der Christa-und-Dieter-Lange Stiftung. Rund 200

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9

füllten die Aula in Büschergrund. Viele der jungen

Menschen erlebten erstmals eine Autorenlesung. 45

Minuten lang stellte der Gast aus Leipzig Buch und

Inhalt vor. Protagonist Harro ist 15 Jahre alt, als er

im Jahr 1936 von einer Streife der Hitlerjugend

angegangen wird, weil er die Hakenkreuzfahne nicht

gegrüßt hatte. Aus der Patsche helfen ihm einige

Meuten, eine Jugendclique überwiegend aus dem

Arbeitermilieu, darunter der Nachbarsjunge Heinrich.

Die Meuten waren wie Wandersleute eher traditionell

gekleidet. Sie widersetzten sich der Gleichschaltung

und wollten sich nicht in nationalsozialistische

Organisationen eingliedern, sondern ihre Freiheit

bewahren. Gegen Ende der 1930er Jahre wurden viele von

ihnen verhaftet. Auch Harro wird am Romanende von der

Geheimen Staatspolizei in schwarzen Mänteln abgeholt

und zum Verhör gebracht.

Johannes Herwig schildert in seinem ersten Jugendroman

den Gewissenskonflikt, in dem sich seine Hauptfigur

Harro befindet. „Das Elternhaus ist still angepasst.

Die Eltern ducken sich weg. Es herrscht

Sprachlosigkeit.“ Harro erlebt, wie jüdische Freunde

misshandelt werden und gemeinsam mit der Familie

Deutschland verlassen. Er selbst entscheidet sich nach

einer kurzen Stippvisite bei der Hitlerjungend, seinen

eigenen Weg zu gehen. Im Anschluss an die Lesung gab es

viele Fragen. Auch die Autogrammkarten von Johannes

Herwig waren heiß begehrt.

© KK

Diskussion über den Wert

„Freiheit“

Johannes Herwig las aus seinem Jugendroman

„Scherbenhelden“

Am 8. November 2024 gingen drei Projekte Hand in Hand:

„Demokratie und Freiheit“ (finanziert von der

Universität Siegen aus Mitteln des Lebenslangen

Lernens, LLL), YoungPoetry (Lesungsreihe für Klassen ab

Jahrgangsstufe 7, finanziert von der

Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung) und die Democracy

Machine (Gemeinschaftsprojekt des Strategiekreises

Verortung von Wissenschaft in der Stadt, WISTA). Zu

Gast im Haus der Wissenschaft am Siegener Obergraben

waren der Leistungskurs Q 2 der Bertha-von

Suttner-Gesamtschule Siegen sowie der Leipziger Autor

Johannes Herwig. Er las aus seinem Jugendroman

„Scherbenhelden“ und diskutierte mit den jungen

Menschen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr.

Jana Mikota (Universität Siegen). Zum Abschluss durfte

der Kurs – aufgeteilt in vier Gruppen – sein

Diskussionstalent an der Democracy Machine (Zentrum für

Kunst und Medien Karlsruhe) erproben.

Für alle Teilnehmenden kam die Veranstaltung einer

Reise in die ostdeutsche Nachwendezeit gleich. Johannes

Herwig, 1979 in Leipzig-Connewitz geboren und groß

geworden, erlebte die Nachwendezeit als Punk. Er

studierte Soziologie und Psychologie, war viele Jahre

selbständig im Kulturbereich tätig und Mitbegründer der

Filmgalerie Phase IV in Dresden. 2013 widmete er sich

endlich seinem lang gehegten Traum: Autor zu werden.

Sein Roman „Scherbenhelden“ ist autobiografisch

inspiriert. Erzählt wird die Geschichte des Jungen

Nino, der in Leipzig bei seinem Vater – einem Schuster

– aufwächst. Die Mutter ist noch vor dem sogenannten

Mauerfall in den Westen ausgereist. Durch Zufall kommt

Nino mit Punks in Kontakt und schließt sich diesen an.

Er erlebt hautnah die Auseinandersetzungen mit

Neonazis. Herwig im Rahmen der Lesung: „Die Nazis haben

nicht in den Osten kommen müssen, sie waren schon immer

da.“ Zwischen den Zeilen sind die Schwingungen der

Wendezeit in Leipzig zu erahnen: Altvertrautes bricht

weg, das Neue ist noch nicht klar erkennbar,

Unsicherheit, Angst, Unverständnis, aber auch Wut und

Aggressionen dominieren viele Menschen. Der Lesung

schloss sich eine intensive Diskussion über Werte wie

die Freiheit an.

© privat

„Nenn keine Namen!“

Die niederländische Autorin Astrid Sy war zu Gast am

Weidenauer FJM-Gymnasium

_ineke_oostveen.jpg?m=e)

YoungPoetry, das junge Lesungsformat des Hauses der

Wissenschaft der Universität Siegen, startete

international ins Jahr 2024. Am 29. Januar las die

niederländische Autorin Astrid Sy aus ihrem neuen

Jugendroman „Nenn keine Namen“. Zu Gast war YoungPoetry

am Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in Weidenau. Die

Lesung fand in englischer und deutscher Sprache statt

und wurde moderiert von Prof. Dr. Daniel Stein und Dr.

Jana Mikota von der Universität Siegen. Die

Terminierung der Lesung ist im Nachgang zum 27. Januar

zu sehen, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des

Nationalsozialismus.

Die Autorin Astrid Sy, geb. 1987, wuchs in Leiden auf.

Sie studierte Geschichte in Amsterdam und arbeitete

zunächst für die Internationale Holocaust Gedenkstätte

Yad Vashem in Jerusalem, später für die

Anne-Frank-Stiftung. Heute moderiert sie die

Geschichtssendung „Andere Zeiten" im niederländischen

Fernsehen und arbeitet für das neue Nationale Holocaust

Museum in Amsterdam.

Zum Roman: Amsterdam 1942. Heimlich schmuggeln Rosie,

Kaat und andere jüdische Kinder aus der Kinderkrippe,

um sie vor der drohenden Deportation zu bewahren. Sie

bringen sie zu Untertauchadressen im ganzen Land. Ihren

wirklichen Namen dürfen die Kinder von nun an nicht

mehr sagen. „Nenn keine Namen. Vergiss, wer du bist!“,

schärfen die jungen Leute ihnen ein. Die Arbeit im

Widerstand ist anstrengend und gefährlich, doch es gibt

kein Zurück. Eine Geschichte von Mut, Angst und

Hoffnung, von Verzweiflung, Liebe, Freundschaft und

Verrat. Der packende Roman der niederländischen

Historikerin Astrid Sy, der auf wahren Begebenheiten

beruht, geht unter die Haut.

© Ineke Oostveen

Hannas Regen

05. Dezember 2023, Ev. Gymnasium, Im Tiergarten 5-7,

57076 Siegen, Dr. Susan Kreller

Moderation: Dr. Jana Mikota

Josefin ist eine von der Sorte Ich verlass mich auf

dich. Eine, die angerufen wird, wenn sonst keiner Zeit

hat. Die nur aus Versehen mitfotografiert wird. Als

Hanna neu in ihre Klasse kommt, hofft Josefin, endlich

eine Freundin zu finden. Aber Hanna verhält sich

seltsam, ganz so, als sei sie schon fast wieder weg.

Sie ist still und abweisend, in sich selbst verborgen.

Als sich die beiden Mädchen wider Erwarten doch

anfreunden, wird Josefin klar, dass mit Hanna etwas

nicht stimmt. Ist sie in Gefahr? Muss sie beschützt

werden? Und ist Hanna am Ende gar nicht die, für die

sie sich ausgibt? (Quelle: Verlag Carlsen)

»Susan Kreller ist eine der sprachmächtigsten

Jugendbuchautorinnen in Deutschland.«

Augsburger Allgemeine

© fLy Ralf Menzel

Salzruh

06. Dezember 2023, 14.00 – 15.30 Uhr Altes Lyzeum,

Großer Saal, Franziskaner Straße 8, 57462 Olpe

Dr. Susan Kreller

Die MiAk Lesung findet in Kooperation mit dem Seminar

von Dr. Bernd Schulte „Die ersten 24 Jahre: Themen

europäischer Literatur(en) im 21. Jahrhundert“ statt und

ist öffentlich zugänglich

Moderation: Dr. Jana Mikota

In der Pension Bertoldi, einer heruntergekommenen Herberge in der Altmark, führen die Wirtin Oda Prager und das Zimmermädchen Maria Rosa ein strenges Regiment. Diejenigen, die ihrer Einladung gefolgt sind, müssen sich an den zugewiesenen Tischen einfinden und strikt an Regeln halten. Immerhin gibt es ab und zu ein Gläschen Sekt. Kaum eingetroffen, teilt man den Gästen ohne Begründung mit, dass sie zu ihrer Sicherheit nicht nach draußen gehen dürfen. So bleibt ihnen nichts als ein unbehagliches Miteinander und der Blick auf den dunklen Wald Salzruh. Dahinter winkt ein altes Schloss, einst ein beliebtes FDGB-Erholungsheim, und übt bis heute eine magische Anziehungskraft auf die Gäste aus. Wer wagt sich als Erstes hinaus? Der einstige Schuldirektor, dem die Wende zugesetzt hat, die hingebungsvolle Krankenschwester mit ihrem unermüdlich Ball spielenden Kind oder die dem Suff ergebene Kneipenwirtin? Das ältere Ehepaar, das eigentlich seine Goldene Hochzeit feiern wollte? Oder die beiden Verliebten, jung und schön, die bei den anderen Gästen für Irritationen sorgen?

In Salzruh verdichtet die preisgekrönte Autorin Susan Kreller mit einem ganz eigenen Humor Elemente des Schauerromans zu einem Kammerspiel voller tiefer Gedanken über Eingesperrtsein und Freiheit, Bleiben oder Gehen, Rebellion oder Versöhnung mit dem eigenen Schicksal. (Quelle: Schöffling Verlag)

Nachhaltigkeit und Demokratie fördern mit Jugendliteratur

Antrag von Katja Knoche & Dr. Jana Mikota, Universität Siegen, bei der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung

Kinder- und Jugendliteratur ist, darin dürften sich sowohl Literaturdidaktik als auch die Lesesozialisations- sowie die Kinder- und Jugendliteraturforschung einig sein, die Literatur, die den Kindern und Jugendlichen den Einstieg in literarische Welten ermöglicht, ihnen Anregungen zur Perspektivüberahme schafft und somit auch den Baustein legt, ob jemand Leserin/Leser oder Nichtleserin/Nichtleser wird. Literatur eröffnet ihnen zudem neue Welten, regt sie an, sich mit gesellschaftlichen Diskursen auseinanderzusetzen und kann ihnen so Anregungen geben, eigene Positionen zu entwickeln. Literatur funktioniert nach eigenen Regeln, die dann eine Perspektivübernahme ermöglichen und zum Nachdenken anregen. Begegnungen mit literarischen Texten an außerschulischen Lernorten können den Aufbau eines nachhaltigen Denkens unterstützen. Lesen, auch darüber herrscht Einigkeit, ist die Schlüsselkompetenz und dennoch erreichen uns seit Jahren alarmierende Zahlen: Jedes 5. Kind verlässt die Grundschule mit mangelnden Lesekenntnissen, was in der weiterführenden Schule nicht aufgehalten werden kann. Die Wirtschaft klagt über Fachkräftemängel. Ausgehend von diesen Überlegungen wurde das Projekt „Nachhaltigkeit und Demokratie fördern mit Jugendliteratur“ entwickelt, um insbesondere Jugendlichen aller Schulstufen die Möglichkeit zu geben, sich mittels Jugendliteratur mit den gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und in einen Diskurs miteinander zu treten. Dabei ist es entscheidend, dass die Begegnung mit Literatur Jugendliche aller Schulformen und -stufen erreicht. Zugleich sieht sich das Projekt auch als ein Beitrag zur Leseförderung und nimmt dabei die Zielgruppe der Jugendlichen in den Fokus – eine Zielgruppe, die nicht immer leicht zu erreichen ist.

Das Konzept sieht vor, dass Klassen weiterführender Schulen zu vier unterschiedlichen Lesungen und Diskussionen pro Schuljahr eingeladen werden. Sie lernen vor Ort zunächst eine Autorin oder einen Autor, die/der sich bereits in ihren/seinen Werk mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Pressefreiheit oder Parteienlandschaft auseinandergesetzt hat. Anschließend folgt eine Diskussionen mit namhaften Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, an der sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Autorin oder der Autor beteiligen. Jugendliche werden so angeregt, kritisch zu denken und sich auch zu positionieren. Eingebettet ist das Projekt in die bereits erfolgreiche und etablierte Reihe Poetry@Rubens, die in Kooperation mit dem Apollo-Theater stattfindet. Die Jugend-Reihe trägt daher den Namen YoungPoetry@Rubens.

„Heul doch nicht, du lebst ja noch“

Der Jugendbuchautorin Kirsten Boie war zu Gast bei YoungPoetry@Rubens.

Kirsten Boie wurde im Jahr 1950 in Hamburg geboren, fünf Jahre nach Kriegsende. Die Stadt an der Elbe war immer noch stark zerstört. Trümmer, Invaliden, Hunger, Einquartierung: Die bekannte Jugendbuchautorin hat den Weltkrieg nicht erlebt, ist aber mit den sichtbaren Folgen aufgewachsen. Der Lauf der Zeit bringt es mit sich, dass die Generation der Menschen, die Deutschland noch in Schutt und Asche erinnern, schwindet. Die medialen Angebote zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Kriegsendes 2020 weckten bei der Hamburgerin Kindheitserinnerungen. Die Idee wurde geboren, ein Jugendbuch in dieser Zeit spielen zu lassen, indem die Folgen des Krieges erkennbar waren.

Im Mittelunkt stehen drei Jugendliche, die die Zeit des Nationalsozialismus unterschiedlich erlebt haben und sich jetzt mit den Folgen auseinandersetzen müssen. Jakob, dessen Mutter noch im Februar 1944 nach Theresienstadt deportiert wurde, überlebt im Versteck. Hermann trauert der „alten“ Zeit nach und Traute erlebt, wie geflüchtete Familien in ihrer Wohnung einquartiert werden. Ihre Welt ist auf unterschiedliche Weise zerbrochen. Hermanns Vater etwa kehrt beinamputiert aus dem Krieg zurück und ist für ganz alltägliche Dinge stets auf die Hilfe des Sohnes angewiesen. Dieser sieht aufgrund dieser Fürsorgeverpflichtung keine Zukunftsperspektive.

Jakob ist jüdischer Herkunft. Versteckt und versorgt wird er von einem Nazischergen, der sich dadurch Entnazifizierung erhofft. Jakob erfährt vorsätzlich nicht vom Kriegsende und glaubt weiter im Untergrund leben zu müssen. Als der Versorger nicht mehr auftaucht, muss er sich durch Diebstähle und Überfälle selbst versorgen, immer in der Angst erwischt und deportiert zu werden.

Traute ist das einzige Mädel der Straße und sie wohnt in einem der ganz wenigen unzerstörten Häuser. Im Haus sind Flüchtlinge einquartiert, die auf der Flucht ein Kind verloren haben.

Kirsten Boie verstrickt ganz bewusst unterschiedliche Schicksale. Nicht nur der Blick auf die geschundenen Kriegsbeginner und -verlierer war ihr wichtig, sondern auch der Blick auf millionenfach vernichtetes jüdisches Leben. Boie: „Mich interessierten die Schwierigkeiten der Menschen bei der Neuorientierung und die Frage, was genau denn so schwierig war.“ Mit ihrer bildhaften Sprache entführt die Autorin Leser und Zuhörer in die Lebens- und Gedankenwelt ihrer Protagonisten. Schuld spielt eine große Rolle, aber auch Freundschaft. Der Titel entstammt einem Zitat Hermanns, der sich mit Jakob anfreundet und so von der Judenvernichtung erfährt. Mit dieser Schuld kommt er nicht wirklich zurecht.

Der Roman „Heul doch nicht, Du lebst ja noch!“ ist in diesem Jahr im Oetinger Verlag erschienen. Kirsten Boie war im Rahmen des Uni-Jubiläums gleich zweifach in Siegen aktiv: Sie diskutierte mit Studierenden über ihr neues Buch und sie las vor Schülerinnen und Schülern aus ihrem neuen Werk im Rahmen des von der heimischen Lange-Stiftung unterstützten Formats YoungPoetry@Rubens. Kirsten Boie las nicht nur aus ihrem Buch, sondern erzählte auch aus ihrem Leben. Die Autorin hat selbst zwei Kinder adoptiert und engagiert sich in Afrika für Waisenkinder.

Foto: kk

Cornelia Funke las und sprach bei YoungPoetry über sich und ihre Fantasie-Welt«

„Ich bin die Wortfischerin und die Geschichtenerzählerin.“

Wer möchte in seiner Fantasie nicht gerne mal auf den Flügeln eines Drachen durch die Lüfte reiten? Die Autorin und Illustratorin Cornelia Funke macht dies möglich. Sie lädt auf Traumreisen ein – durch die Lüfte, auf die Berge, in die Tiefen des Meeres oder auch ins Wohnmobil des Weihnachtsmanns. Zu Gast war die berühmte Verfasserin von „Tintenherz“, „Herr der Diebe“ und „Reckless“ bei YoungPoetry, dem Literaturformat des Hauses der Wissenschaft für junge Leute, das von der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung finanziert wird. Cornelia Funke war digital zu Gast bei YoungPoetry@Rubens im Haus der Wissenschaft der Universität Siegen. Schulklassen zwischen Arnsberg, Siegen und Wissen hatten sich angemeldet, ebenso Studierende. Moderiert wurde die Veranstaltung am Dienstagvormittag von Dr. Jana Mikota.

Den Flyer zu dieser und anderen Lesungen finden

Sie hier

Foto: Michael Orth/Dressler Verlag

Die vielen Facetten eines Schulbusses

Siegen/Washington. In den USA ist der Autor Jason Reynolds ein Star. Nun war er digital zu Besuch in Siegen und hat zu sowohl für den Autor als auch für die Gäste ungewohnter Stunde - nämlich um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit - rund 200 Studierende, Schüler*innen und Kolleg*innen mit seinen Büchern und seinen Ausführungen zu Kinderliteratur, Poesie und Geschichte begeistert. Die Veranstaltung fand in Englischer Sprache statt und wurde von der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung finanziert. Das Gespräch, das vom Haus der Wissenschaft der Universität Siegen im Rahmen des Formats YoungPoetry@Rubens organisiert wurde, moderierten Prof. Dr. Daniel Stein und Dr. Jana Mikota von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät.

Besonders eindrucksvoll war es, den Autor, der nicht nur von der Literatur, sondern auch von der Musik beeinflusst wurde, lesen zu hören. Rhythmisch, mit einem tiefen Timbre trug er nahezu ohne Luftholen u.a. eine Textstelle über den Schulbus vor. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren auch im Zoom überrascht, wie pointiert und effektvoll Jason Reynolds über einen Schulbus und die vielen Facetten die dieser haben kann, schreibt. Alle merkten: Jason Reynolds schreibt gerne für seine Zielgruppe, kennt sie genau und setzt vor allem auf Authentizität. Er erzählte, dass Deutschland das erste Land war, in dem seine Bücher übersetzt wurden, aber auch über seine Arbeit an aktuellen Projekten und seine Erfahrungen mit Lesungen in anderen Ländern.

Die Lesung fand digital statt, hat aber mit Blick auf die positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut funktioniert und zum Nachdenken und weiteren Gesprächen innerhalb der Klassen geführt. Literatur baut Brücken, Leserinnen und Leser lernen neue Welten und neues Denken kennen und Perspektiven weiten sich. Trotz Zoom ist es dem mehrfach ausgezeichneten Autor – erst vor zwei Wochen bekam er die Carnegie-Medal – gelungen, eine solche Brücke nach Siegen zu bauen.

Pilot geglückt: Erste Online-Lesung mit Schulen

Corona schränkt ein – und Corona lädt ein, neue Wege zu beschreiten, die immer auch ein Maß an Ungewissheit einschließen. Ein Maß an Ungewissheit herrschte auch 1995 in Leipzig – sechs Jahre nach dem Mauerfall. Johannes Herwigs neuer Roman „Scherbenhelden“ spielt zur Wendezeit in der sächsischen Metropole. Die Lesung des gebürtigen Leipzigers, Jahrgang 1980, sollte im Rahmen der von der Christa-und Dieter-Lange-Stiftung ermöglichten Reihe YoungPoetry@Rubens eigentlich analog stattfinden. Durch Corona bedingt fand die Veranstaltung dann via ZOOM statt.

Johannes Herwig liest aus „Scherbenhelden“

Eine Stadt liest ein Buch

Das Haus der Wissenschaft der Universität Siegen geht mit Unterstützung der Christa-und-Dieter-Lange-Stiftung neue Wege bei der Literaturvermittlung. Seit 2007 existiert an der Universität Siegen in Kooperation mit dem Apollo-Theater das Format Poetry@Rubens, vom Namen her erinnernd an Siegens großen Stadtsohn Peter Paul Rubens.

Nun wird dieses Format erweitert durch ein Angebot primär für Oberstufenschülerinnen und -schüler. Denn: Ohne Lesen als wichtigste Grundkompetenz in unserer Wissensgesellschaft funktionieren Lernen und Bildung nicht. In einer sich rasant wandelnden Gesellschaft kommt der Literatur und dem Lesen auch die Funktion des innovativen Wegbereiters zu. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft gibt Literatur Anstoß, mittels der Perspektivübernahme (eigene) Positionen zu reflektieren, sie weckt Empathie und kann Grundlage für Veränderung und Verstehen sein.

Deshalb besitzt YoungPoetry@Rubens einen bilingualen Fokus, bei dem die Muttersprache der Autorinnen und Autoren sowie die Bedeutung der Übersetzung als Brückenschlag zwischen Sprachen und Kulturen unterstrichen werden.

Zum Auftakt des neuen Formats kommt am 12. Mai 2020 der norwegische Jugendbuchautor und Grafiker Øyvind Torseter mit seiner deutschen Übersetzerin Maike Dörries ins Siegerland. Zu Gast ist YoungPoetry@Rubens am Gymnasium Stift Keppel in Hilchenbach. Erfahren Sie mehr mit einem Klick!

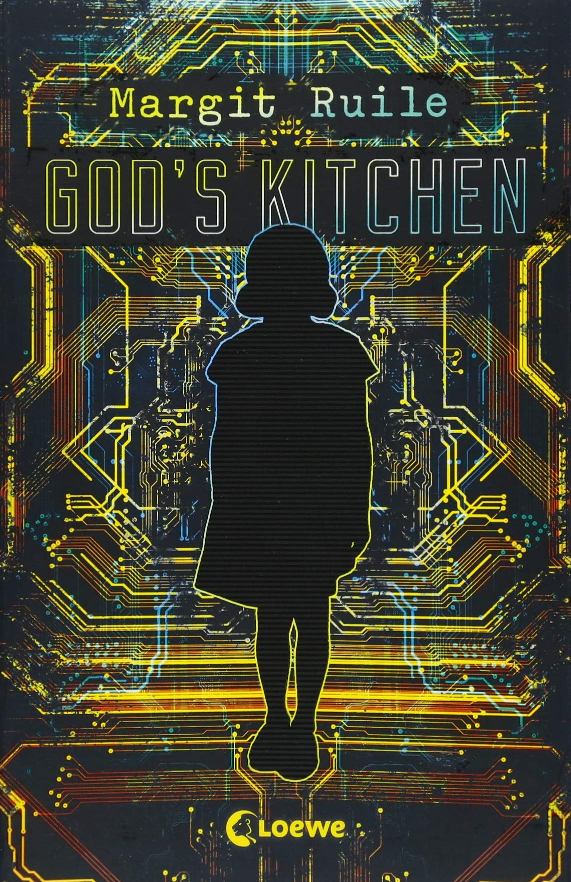

God's Kitchen

Chi sieht aus wie ein Kind. Blass und schmal. Die Züge so bleich. Die Haut zart und durchscheinend. Lange Wimpern an den Lidern der mandelförmigen Augen.

Fast echt.

Denn Chi ist ein

Roboter, an dessen Programmierung die

19jährige Celine während ihres Praktikums am Institut

für neuronale Informatik mitarbeiten soll. Obwohl

Celine weiß, dass Chi nur eine Maschine ist, baut sie

eine Beziehung zu ihr auf. Aber als es zu ungeklärten

Todesfällen am Institut kommt, ist klar, dass das

Projekt gestoppt werden muss.

Ein atmosphärischer Thriller über künstliche

Intelligenz, computerdatenbasierte

Zukunftsprognosen versehen mit einem Schuss

Westworld. God's Kitchen

Flyer

Margit Ruile

Margit Ruile wurde 1967 in Augsburg geboren. Sie

studierte an der Münchner Filmhochschule, wo sie nach

ihrem Abschluss mehr als zehn Jahre in der Lehre tätig

war, drehte Dokumentationen und arbeitete als

Drehbuchlektorin.

Auch das Geschichtenerzählen lernte sie zuerst beim

Film. Später fand sie dann heraus, dass Schreiben sich

anfühlt, wie im Schneideraum zu sitzen - mit dem

riesengroßen Vorteil, dass man die fehlenden Szenen

nicht nachdrehen muss, sondern einfach erfinden kann.

Margit Ruile lebt mit ihrem Mann und ihren zwei

Töchtern in München.