Scamming und Scambaiting

Jenseits der Bücher.

Scamming und Scambaiting: Literatur, Kultur und transmedia world building

Wer kennt sie nicht, die verheißungsvollen E-Mails, welche meist im Spamordner auf uns warten und von einem verstorbenen Verwandten kündigen, der uns sein Vermögen vermacht hat oder von Personen, die uns Avancen machen und uns "dringend" kennenlernen möchten. Diese E-Mails sind sogar schon so weit verbreitet und kodifiziert, dass eine Satireseite wie der Postillon entsprechend titelt "Sexy Russin, die du nicht kennenlernen wolltest, heiratet nigerianischen Prinzen, dem du nicht helfen wolltest".

Hierin liegt die erste Beobachtung, welche uns einem literarisch-textuellen Zugang erschließt: Die teleologisch ausgerichteten E-Mails (deren Ziel die Akquise von Geld potenzieller Opfer ist) schaffen Topoi, derer Sie sich bedienen und die zusammen mit den informationstechnischen Zugängen der massiven E-Maildistribution ihr Ziel erreichen. Kultur meets low-tech oder social engineering.

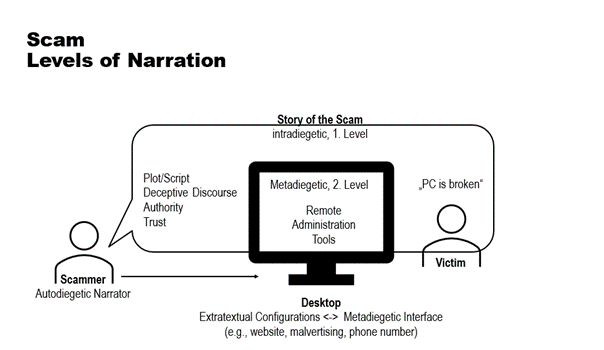

Die Prozesse finden sich auch in den Tech-Support Scams wieder, die ein Subgenre der Scams bezeichnen. Hierbei wird ein informationstechnisches Problem von Seiten der Scammer konstruiert und mittels scripts, die als deceptive discourse und vom Scammer gesteurte Mensch-Maschine-Interaktionen betrachtet werden können, das potenzielle Opfer zu Transaktionen genötigt (meistens über so genannte "gift cards", was die Gutscheinkarten für Amazon, Spotify, Apple, Google, etc. bezeichnet, die meist an den Kassen der Supermärkte aushängen).

Der Scammer nutzt somit Funktionen der Computerausgabe als Erzählinstanz, um sich selbst als betrügerischen Erzähler zu verschleiern, um somit keinen "suspicion" or "deception judgement" zu triggern (vgl. Levine 2014: 380). Die psychologisch-theoretischen Implikationen werden im dazugehörigen Artikel betrachtet. Hierbei möchte ich mich bei Karolin Salmen für die Anregungen und Lektüren bedanken.

Ein Beispiel für dieses Spiel liefert der Scambaiter Lewis's Tech in seinem Video: https://youtu.be/EqSqrlbYmm8?t=593

Der Scambaiter Kitboga macht sich das zunutze und benutzt ein von ihm erbeutetes script eines Scammers und versucht es, mit wenig Erfolg, gegen andere Scammer zu verwenden: https://youtu.be/XmqVH1mSElc

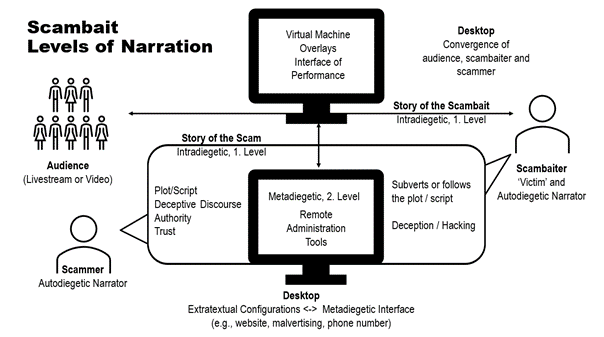

Die Kodifizierung dieser betrügerischen Praktiken ist somit ein zweischneidiges Schwert. Wissen und Techniken des Betrugs werden breit verfügbar und reproduzierbar. Gleichzeitig sind diese dadurch auch einfach zu durchschauen und erkennbar, wenn man um diese Kodifizierungen weiß. Die Scambaiter spielen damit und orten die Scammer und konfrontieren diese, während gleichzeitig auch eine Zuhörerschaft informiert und unterhalten wird in einem narrativ-diskursiven Scam(bait)-Kosmos der transmedialen Art.

Die Motivationen dieser Triade an Akteuren im Scambaiter-Kosmos lässt sich wie folgt beschreiben:

- Scammer: Möchten sich durch Betrug für nichtexistierende Dienstleistungen an Opfern bereichern.

- Scambaiter: Verhindern oder stören diese kriminellen Aktivitäten. Produzieren unterhaltsames und lehrreiches Material für ein Publikum (was durch die Plattformen auch vermarktbar wird).

- Zuschauerschaft: Suchen Zerstreuung in Form von Unterhaltung oder Bildung zu diesem Thema.

Die Erzählebenen können dabei für den Scam wie folgt visualisiert werden:

Die Erzählebenen für den Scambait sind etwas komplexer und können wie folgt dargestellt werden:

Für einen genaueren Einblick: (2021): „The Art of Scamming: Playful Performance and Shameless Exploitation“. In: Narratives of Money & Crime. Neoliberalism in Literature, Film and Popular Culture. Berlin: Peter Lang [Reihe Romania Viva], 191-225.