Der Siegeszug der Laterna Magica von den wissenschaftlichen Eliten zum Jahrmarkt-Publikum

Ein kurzer Abriss des soziokulturellen Kontextes von Laterna Magica-Vorführungen.

Zu Beginn ihrer Erfindung Mitte des 17. Jahrhunderts war die

Laterna Magica nur in wissenschaftlichen Kreisen bekannt.

Populär wurde sie durch die Vorführung auf Jahrmärkten im 18.

Jahrhundert:

„In den ersten 150 Jahren ihrer Existenz hat die Laterna

magica ihren Ort neben der Präsenz in Wunder resp.

Kuriositäten-Kabinetten und den Salons der gehobenen Stände ab

dem 18. Jahrhundert auf öffentlichen Plätzen, in Gasträumen,

ländlichen Scheunen etc. gefunden. Ihre Praxis wird zunehmend

von reisenden Laternisten dominiert, deren Vorführungen

angesichts der zur Verfügung stehenden Lichtquellen - meist

eine Öllampe - allerdings vor einem zahlenmässig begrenzten

Publikum stattfinden müssen. Noch ist das Projektions-Gewerbe

also überwiegend ambulant; mit nahezu identischem und

begrenztem Bildbestand wird über längere Perioden ein

weitgehend gleichbleibendes Programm aus zumeist Komischem,

Groteskem und Religiösem an wechselnden Orten präsentiert.

Häufig werden die Vorführugen, zu deren erweitertem Repertoire

oft auch der Guckkasten zählt, von einem Leierkasten

musikalisch begleitet.“ (Hick 1999:145)

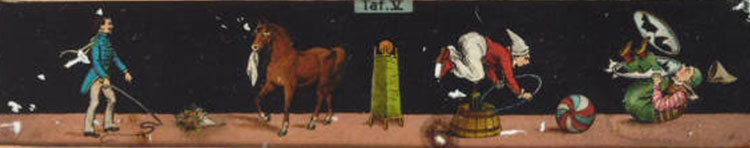

- Komische Szene. Quelle »

Die umherziehenden Schausteller („Savoyarden“) malten die

Bilder für die Laterne selbst von Hand auf Glasplatten und

zogen mit nur sehr wenig verschiedenen Motiven von Ort zu Ort.

Das Jahrmarkts-Publikum ließ sich von dem kargen Angebot nicht

stören:

„Das Interesse des Volkes an diesen Veranstaltungen war

enorm groß, da sich im Alltag des 18. Jahrhunderts kaum Bilder

fanden. Die Savoyarden kamen von weit her, was sie zusätzlich

interessant machte. Da man den Ort seiner Geburt in der Regel

nicht verließ - Handwerker waren hier eine Ausnahme -, gab es

einen Mangel an Informationen und Nachrichten. Im Sommer fanden

die Darstellungen auf Jahrmärkten und öffentlichen Plätzen

statt. Neben Reisedarstellungen finden sich

naturwissenschaftliche Themen, höfische Jagdszenen und

Kriegsdarstellungen. Im Winter wurden die fahrenden Darsteller

oft von Bürgern in ihre Häuser eingeladen. Die Aufführung eines

Savoyarden im privaten Bereich wurde auch als „Galantee Show“

bezeichnet. Gezahlt wurde mit Geld oder einem Abendessen im

Kreis der Familie.“ (Kaufhold 2006:59)

Henry Langdon Childe (1782-1874), der mit seinen

Nebelbilder  -Schauen für Furore sorgte, durfte seine

Vorstellungen in den bekanntesten Theatern Englands vorführen,

mitunter vor royalem Publikum. In Wien ließen sich Gelehrte und

Künstler, Literaten und Staatsmänner von Ludwig Döbler

(1801-1864) mit Nebelbilder-Schauen faszinieren. Und Richard

Wagner ließ 1876 bei der Erstaufführung von „Ring des

Nibelungen“ in Bayreuth den Walkürenritt auf den

Hintergrundprospekt projizieren. Dies hob das populäre

Bildmedium in die Kunst und steigerte dessen Seriösität.

-Schauen für Furore sorgte, durfte seine

Vorstellungen in den bekanntesten Theatern Englands vorführen,

mitunter vor royalem Publikum. In Wien ließen sich Gelehrte und

Künstler, Literaten und Staatsmänner von Ludwig Döbler

(1801-1864) mit Nebelbilder-Schauen faszinieren. Und Richard

Wagner ließ 1876 bei der Erstaufführung von „Ring des

Nibelungen“ in Bayreuth den Walkürenritt auf den

Hintergrundprospekt projizieren. Dies hob das populäre

Bildmedium in die Kunst und steigerte dessen Seriösität.

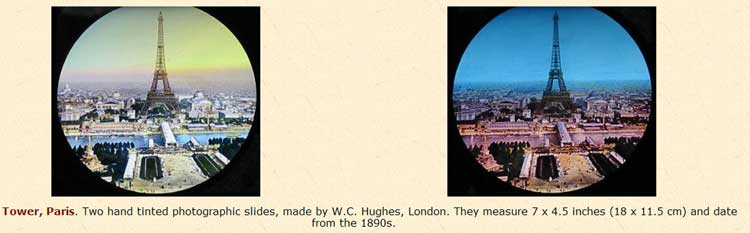

- Nebelbild vom Pariser Eifelturm (Tag und Nacht).

Quelle »

Die Industrialisierung machte die Zauberlaterne allen sozialen

Schichten zugänglich. Sie hatte dadurch Anteil an der visuellen

Alphabetisierung ganzer Bevölkerungsschichten. Es folgte auch

der Einsatz der Laterna Magica zu pädagogischen und

Bildungszwecken. Si e diente u.a. als vergrößernder Projektor

von Insekten oder dem Beobachten des Blutkreislaufes von

Fröschen.

Es entstand letztendlich auch eine frühe Form des „Heimkinos“,

bei der die Laterna Magica in den privaten Gebrauch überging.

Lisa Hochmuth