Kurzgeschichte des Sehens

Wie die Camera obscura einen Perspektivwechsel einläutete.

Die Geschichte des Sehens ist untrennbar mit der Entwicklung

und Veränderung von Perspektive sowie der Entstehung der

optischen Medien verknüpft. Insofern macht es Sinn dem

Medientheoretiker Friedrich Kittler  zu folgen (vgl. Kittler 2002)

und die Geschichte hin bis zu den ersten Bildern

zurückzuverfolgen. Denn diese stellen die ersten Speichermedien

dar. Ihr entscheidender Unterschied zu heutigen Bildern liegt

allerdings darin, dass sie zwar speicherbar jedoch nicht

übertragbar waren. Denn Bilder hatten stets einen festen Ort,

der aufgesucht werden musste, um sie zu betrachten. Doch schon

allein die Tatsache, dass diese Bilder Informationen speichern

konnten, macht sie zu einem wichtigen Teil in der Vorgeschichte

unserer Perspektive.

zu folgen (vgl. Kittler 2002)

und die Geschichte hin bis zu den ersten Bildern

zurückzuverfolgen. Denn diese stellen die ersten Speichermedien

dar. Ihr entscheidender Unterschied zu heutigen Bildern liegt

allerdings darin, dass sie zwar speicherbar jedoch nicht

übertragbar waren. Denn Bilder hatten stets einen festen Ort,

der aufgesucht werden musste, um sie zu betrachten. Doch schon

allein die Tatsache, dass diese Bilder Informationen speichern

konnten, macht sie zu einem wichtigen Teil in der Vorgeschichte

unserer Perspektive.

Mit der Entwicklung der Schrift auf Papyrus oder Pergament kam

dagegen ein neues Medium  auf, das nicht nur Speicher- sondern

auch gewisse – wenn auch noch langsame –

Übertragungsfähigkeiten besaß. Schriftrollen und spätere Bücher

konnten weitergegeben und übertragen werden. In der einmaligen

Kombination aus Speicherung und Übertragung von Informationen

sieht Kittler den wesentlichen Grund für die lange währende

monopolistische Stellung der Schrift.

auf, das nicht nur Speicher- sondern

auch gewisse – wenn auch noch langsame –

Übertragungsfähigkeiten besaß. Schriftrollen und spätere Bücher

konnten weitergegeben und übertragen werden. In der einmaligen

Kombination aus Speicherung und Übertragung von Informationen

sieht Kittler den wesentlichen Grund für die lange währende

monopolistische Stellung der Schrift.

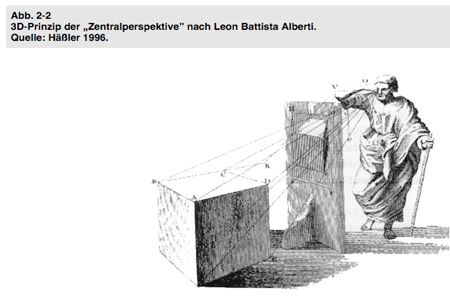

- 3D-Prinzip der "Zentralperspektive" nach Leon Battista

Alberti. Quelle »

Entstehung der linearen Zentralperspektive

Die malerische Technik, alle Linien, Winkel und

Größenverhältnisse auf einem Bild genauso erscheinen zu lassen,

wie sie sich auf unserer Netzhaut abbilden, also die

Selbstabbildung der Natur, wird als Linearperspektive  oder lineare Zentralperspektive

oder lineare Zentralperspektive  bezeichnet.

bezeichnet.

Diese realistische Abbildung der Natur herrschte jedoch noch

nicht immer vor, sondern entwickelte sich erst ab Mitte des 15.

Jahrhunderts. Eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung

linearen Zentralperspektive und damit auch gleichzeitig der

Begründung der heutigen Bildanalyse, misst Friedrich Kittler

einem Schüler von Brunelleschi zu: Leon Battista Alberti  . Dieser entwickelte das

„fenestra aperta“

. Dieser entwickelte das

„fenestra aperta“  , ein rechteckiger

Leinwandstoff als Fenster der durch seine senkrechten und

waagrechten Fäden lauter kleiner rechteckige Löcher bildete.

Auf Papier übertragen, konnten in diesem Muster geometrische

Zeichnungen entstehen, die allen Gesetzen der linearen

Zentralperspektive entsprachen. Und erst um 1600 formulierte

Johannes Kepler die erste physikalisch abgesicherte Theorie des

Netzhautbildes

, ein rechteckiger

Leinwandstoff als Fenster der durch seine senkrechten und

waagrechten Fäden lauter kleiner rechteckige Löcher bildete.

Auf Papier übertragen, konnten in diesem Muster geometrische

Zeichnungen entstehen, die allen Gesetzen der linearen

Zentralperspektive entsprachen. Und erst um 1600 formulierte

Johannes Kepler die erste physikalisch abgesicherte Theorie des

Netzhautbildes  , und übertrug damit das

Prinzip der Natur auf die Funktionsweise des menschlichen

Auges.

, und übertrug damit das

Prinzip der Natur auf die Funktionsweise des menschlichen

Auges.

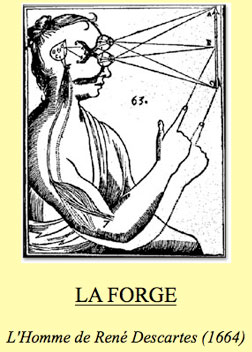

- Zeichnung aus Descartes' "Le Monde, ou traité de la

lumière", (1664). Quelle »

Angesichts dieser Tatsachen kommt – zu Recht – die Frage

auf, warum sich diese Form von Geometrie erst so spät

durchsetzte. Der Grund liegt vor allem darin, dass die

herrschende Lehre bis dahin alle optischen Gesetze auf einen

Sehstrahl begründete, der nicht von der Lichtquelle zum Auge

sondern umgekehrt vom Auge zur Lichtquelle führte. Eine

Vorstellung der Antike, die jeden Gedanken an eine

Selbstabbildung der Natur im Auge verhinderte. Zudem gab es

einen lange währenden Widerspruch zwischen dem perspektivischen

Sehen und der vorherrschenden theologischen Meinung. Das neue

Konzept des menschlichen Sehens  , dass sich

von der antiken Vorstellung des Augenstrahls löste, passte

nicht mehr in das Bild von Religion und überschritt damit

folglich den Bereich des Erlaubten. So veröffentlichte

beispielsweise der französische Philosoph, Mathematiker und

Naturphysiker René Descartes seine Schrift "Traité de l'homme"

("Abhandlung über den Menschen") aus dem Jahr 1632 zeitlebens

nicht; aus Furcht vor der Inquisition. Erst 1662 erschien das

Werk, in dem Descartes den Organismus des Menschen auf dessen

Mechanik reduzierte, unter dem Titel "De homine".

, dass sich

von der antiken Vorstellung des Augenstrahls löste, passte

nicht mehr in das Bild von Religion und überschritt damit

folglich den Bereich des Erlaubten. So veröffentlichte

beispielsweise der französische Philosoph, Mathematiker und

Naturphysiker René Descartes seine Schrift "Traité de l'homme"

("Abhandlung über den Menschen") aus dem Jahr 1632 zeitlebens

nicht; aus Furcht vor der Inquisition. Erst 1662 erschien das

Werk, in dem Descartes den Organismus des Menschen auf dessen

Mechanik reduzierte, unter dem Titel "De homine".

Ein weiterer Grund, weshalb sich die lineare Zentralperspektive

erst im 15. Jahrhundert durchsetze dürfte die Erfindung des

Buchdrucks durch Johannes Gutenberg  sein. Diesen Schluss

zieht auch Friedrich Kittler. Er sieht im Buchdruck das

einmalige Medium das andere Medien erst freigab. Denn erst die

Erfindung des Buchdrucks in Europa hat dafür gesorgt, dass

Wissen reproduzierbar war und damit beliebig weitergegeben und

genutzt werden konnte.

sein. Diesen Schluss

zieht auch Friedrich Kittler. Er sieht im Buchdruck das

einmalige Medium das andere Medien erst freigab. Denn erst die

Erfindung des Buchdrucks in Europa hat dafür gesorgt, dass

Wissen reproduzierbar war und damit beliebig weitergegeben und

genutzt werden konnte.

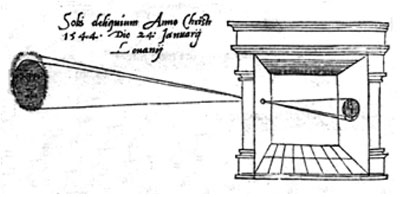

Die Camera obscura

Ein Meilenstein in der Entstehung der Linearperspektive war die

Erfindung der Camera obscura  . Paradoxerweise war es,

trotz der antiken Vorstellung des Strahlenauges, Aristoteles

(384-332 v. Chr.), der das Prinzip der späteren Camera obscura

vermutlich zum ersten Mal nutzte: Um eine Sonnenfinsternis

beobachten zu können, ohne zu erblinden, schlug er vor, die

Szenerie indirekt über die Rückwand eines Raumes zu beobachten,

dessen Vorderwand ein kleines Loch aufwies.

. Paradoxerweise war es,

trotz der antiken Vorstellung des Strahlenauges, Aristoteles

(384-332 v. Chr.), der das Prinzip der späteren Camera obscura

vermutlich zum ersten Mal nutzte: Um eine Sonnenfinsternis

beobachten zu können, ohne zu erblinden, schlug er vor, die

Szenerie indirekt über die Rückwand eines Raumes zu beobachten,

dessen Vorderwand ein kleines Loch aufwies.

- Älteste bekannte Illustration einer Camera obscura.

Stich von R. Gemma Frisius, De radio astronomico et

geometrico liber, 1545. Quelle »

Allerdings waren es erst die Araber, die Aristoteles

Überlieferungen von dem Loch näher untersuchten. Sie ersetzten

die Lichtquelle der Sonne durch eine einfache Wachskerze.

Gleichzeitig entwickelten arabische Mathematiker mit Hilfe von

rein empirischen Methoden die Trigonometrie  , Winkelfunktionen, die zunächst dem

Zweck dienten, den Effekt von Lichtstrahlen auf ebenen Flächen

zu untersuchen.

, Winkelfunktionen, die zunächst dem

Zweck dienten, den Effekt von Lichtstrahlen auf ebenen Flächen

zu untersuchen.

Die erste Erwähnung der Camera obscura findet sich schließlich

bei Roger Bacon  am Ende des 13. Jahrhunderts. Bacon

baute Apparate in Form einer Camera obscura zur

Sonnenbeobachtung. Es war Leonardo da Vinci

am Ende des 13. Jahrhunderts. Bacon

baute Apparate in Form einer Camera obscura zur

Sonnenbeobachtung. Es war Leonardo da Vinci  der um 1500 zum ersten den

Strahlengang näher untersuchte und erkannte, dass das Prinzip

auch auf das menschliche Auge angewendet werden kann. Auch

Giambattista della Porta

der um 1500 zum ersten den

Strahlengang näher untersuchte und erkannte, dass das Prinzip

auch auf das menschliche Auge angewendet werden kann. Auch

Giambattista della Porta  entwickelte um

1560 das Modell einer Camera obscura. Er schlug vor, das zur

Sonnenseite und Straße gelegene Fenster eines Zimmers bis auf

ein kleines Loch zu verdunkeln um an der gegenüberliegenden

Wand die vorbeilaufenden (und auf dem Kopf stehenden) Passanten

mitzuverfolgen.

entwickelte um

1560 das Modell einer Camera obscura. Er schlug vor, das zur

Sonnenseite und Straße gelegene Fenster eines Zimmers bis auf

ein kleines Loch zu verdunkeln um an der gegenüberliegenden

Wand die vorbeilaufenden (und auf dem Kopf stehenden) Passanten

mitzuverfolgen.

Möglicherweise wendete jedoch der Florenzer Goldschmied,

Mathematiker und Architekt, Filippo Brunelleschi  zum ersten Mal eine Camera

obscura an. Dessen verschollenes, aber durch einen Biographen

erwähntes Bild (um 1425), das die Außenansicht des Tempels von

San Giovanni, zeigt, lässt nach Überzeugung des japanischen

Kunsthistorikers Shigeri Tsuji den Rückschluss zu, dass

Brunelleschi für die Anfertigung des Bildes eine Camera obscura

genutzt und damit die lineare Zentralperspektive zum ersten Mal

angewendet haben könnte.

zum ersten Mal eine Camera

obscura an. Dessen verschollenes, aber durch einen Biographen

erwähntes Bild (um 1425), das die Außenansicht des Tempels von

San Giovanni, zeigt, lässt nach Überzeugung des japanischen

Kunsthistorikers Shigeri Tsuji den Rückschluss zu, dass

Brunelleschi für die Anfertigung des Bildes eine Camera obscura

genutzt und damit die lineare Zentralperspektive zum ersten Mal

angewendet haben könnte.

Um die Camera obscura nicht nur lediglich zum Abbilden von

Lichtquellen selber sondern auch für die Projektion von

beleuchteten Gegenständen nutzen zu können – also auch für

perspektivische Malerei – waren stets starke Lichtquellen

nötig. Nur so erreichten die Abbildungen eine ausreichende

Schärfe. Ein Problem, dass erst im 17. Jahrhundert durch die

Erfindung der Linse gelöst wurde.

Mit der Camera obscura wurde schließlich zum ersten Mal die

optische automatisierte Übertragung und manuelle Speicherung

von Informationen gekoppelt und damit eine bis dahin nicht

gekannte Exaktheit von Abbildungen erreicht. Gleichermaßen wie

der Buchdruck lieferte auch die Camera obscura zum ersten Mal

exakt Reproduzierbares.

- Lochkamera-Fotografie als Kunstform auf der

Internetseite von Redlich

& Osler

Da sie die manuelle Arbeit des Zeichnens noch nicht ersetzen

konnte, ist sie zwar noch keine Kamera im Wortsinn von

Photographie oder Film. Das Grundprinzip der noch heute

bekannten Lochkameras ist jedoch das gleiche; durch die

Ergänzung von lichtempfindlichem Material ermöglichen diese

allerdings eine automatisierte Speicherung der

Bildinformationen.

Die Funktionweise einer Camera obscura erschließt sich sehr

eindruckvoll bei einem Besuch der größten

begehbaren ihrer Art in Mühlheim  oder indem man sich im

Eigenbau einer einfachen Lochkamera in

Miniturform

oder indem man sich im

Eigenbau einer einfachen Lochkamera in

Miniturform  versucht. Hannelore

Redlich und Dieter Osler

versucht. Hannelore

Redlich und Dieter Osler  , Jochen Dietrich

, Jochen Dietrich  aus Siegen, Thomas Kellner

aus Siegen, Thomas Kellner  oder der auch Günter

Derleth

oder der auch Günter

Derleth  haben mit ihren Lochkamera-Fotografien sogar eine

eigene Kunstform geschaffen. Eine kleine Übersicht zu

weiterführender Literatur zum Thema Lochkamera findet sich u.a.

auf der Internetseite von Frank Große-Entrup

haben mit ihren Lochkamera-Fotografien sogar eine

eigene Kunstform geschaffen. Eine kleine Übersicht zu

weiterführender Literatur zum Thema Lochkamera findet sich u.a.

auf der Internetseite von Frank Große-Entrup  .

.

Auf jeden Fall stellt die Camera obscura den entscheidenden

Ausgangspunkt für diese Erfindungen  und

auch für eine Vielzahl von anderen optischen Apparaten

und

auch für eine Vielzahl von anderen optischen Apparaten  dar, die nachfolgend

entwickelt wurden und immer noch werden. Die Auswirkungen der linearen Zentralperspektive

dar, die nachfolgend

entwickelt wurden und immer noch werden. Die Auswirkungen der linearen Zentralperspektive  im

Zusammenspiel mit der Camera obscura sind Grundlagen der

Forschung bis heute – beispielsweise für die Erklärung der

räumlichen dreidimensionalen Wahrnehmung als Resultat aus einem

Zusammenspiel von menschlichen Auge und

Gehirn

im

Zusammenspiel mit der Camera obscura sind Grundlagen der

Forschung bis heute – beispielsweise für die Erklärung der

räumlichen dreidimensionalen Wahrnehmung als Resultat aus einem

Zusammenspiel von menschlichen Auge und

Gehirn  .

.

Daniel Köhne