Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann - Forschung

Forschungsprojekte

- DFG-Projekt „Von der Fleischwerdung des Logos zur Unverweslichkeit seines Körpers. Johannesauslegung im aphthartodoketischen Streit und seiner Vorgeschichte“ (WE 4122/4-1)

- Teildenomination Gender Studies / Masculinity Studies

- Die Kommentierung der Johannespassion in der Alten Kirche

- Joseph Haydns „Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“

- Askese und Exegese im frühen Christentum

DFG-Projekt „Von der Fleischwerdung des Logos zur Unverweslichkeit seines Körpers. Johannesauslegung im aphthartodoketischen Streit und seiner Vorgeschichte“ (WE 4122/4-1).

Das 2020 von der DFG bewilligte Sachbeihilfe-Projekt startet zum 01.09.2021.

|

Severus von Antiochia https://en.wikipedia.org/wiki/Severus_of_Antioch#/media/File:Severus.jpg |

Das Projekt kombiniert die Exegese und Rezeption des Johannesevangeliums mit der Erforschung des sog. aphthartodoketischen Streites (6. Jh.), der zu einer für die weitere Entwicklung des östlichen Christentums folgenreichen inner-miaphysitischen Kirchenspaltung führte und auch Teile der chalkedonischen Reichskirche erfasste. In dem Konflikt zwischen dem miaphysitischen Bischof Julian von Halikarnass († nach 527) und dem Patriarchen Severos von Antiochia (ca. 465–538) um die natürliche Unverderblichkeit (aphtharsia) und Leidensunfähigkeit des Leibes Christi schon vor der Auferstehung spielt die Auslegung zentraler Passagen des Johannesevangeliums eine entscheidende Rolle und zwar auf beiden Seiten der Kontroverse. Unter dieser Perspektive werden zuerst die Dokumente der Kontroverse um den Aphthartodoketismus analysiert, anschließend am Beispiel des Leontios von Byzanz ihre Auswirkungen über die Grenzen des ‚miaphysite commonwealth‘ hinaus. Grundlegend ist dann die Rekonstruktion der Vorgeschichte des Aphthartodoketismus unter dem Aspekt des Johannesauslegung. Zunächst die der miaphysitischen Vorgängergeneration, nämlich Jakob von Serugh und Philoxenos von Mabbug, dann aber insbesondere die des Cyrill von Alexandrien, der entscheidenden Bezugsperson nicht nur für alle späteren miaphysitischen Autoren, sondern auch für ihre dyophysitischen (neu)chalkedonischen Gegner. Da Cyrill, aber auch Johannes Chrysostomus, im 6. Jh. selbst zu Autoritäten geworden sind, wird auch die Entwicklung von genuiner Exegese hin zur Argumentation mit exegetischen Autoritäten reflektiert. Am Extremfall des Aphthartodoketismus lässt sich ein Kernproblem nicht nur in der miaphysitischen, sondern auch mancher neuchalkedonischen Christologien analysieren, nämlich die Marginalisierung von Jesu konkreter, Schwäche und Verwundbarkeit unterworfener Leiblichkeit. Zu fragen ist, inwiefern dies jeweils durch die kanonischen Texte des Johannesevangeliums selbst (und ihre Auslegung durch Autoritäten wie Cyrill) verstärkt oder durch andere Texte dieses Evangeliums ausbalanciert wird. Exemplarisch widmet sich das Projekt außerdem der weiteren Geschichte des Aphthartodoketismus bis in das 7. Jh., insbesondere in Armenien, aber auch auf der arabischen Halbinsel und damit im Umfeld der Entstehung des Qur’an. In exegetischer Hinsicht soll das Projekt zu einer differenzierten Wahrnehmung der einzelnen Bausteine johanneischer Christologie beitragen, die sich aus traditionsgeschichtlich heterogenen Elementen zusammensetzt und deren interne Konstruktionsprinzipien nach wie vor kontrovers sind.

Teildenomination Gender Studies / Masculinity Studies

2016 erfolgte die Einwerbung einer mit Fördergeldern dotierten Teildenomination „Gender Studies/Masculinity Studies“ im Rahmen des Landesprogramms für geschlechtergerechte Hochschulen (Programmstrang „Förderung von Denominationen in der Genderforschung“) des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Fördersumme betrug € 225.000. Die Teildenomination wurde mir im Anschluss an eine Reihe von Publikationen zur Erforschung frühjüdischer und frühchristlicher Männlichkeiten (Masculinities) zuerkannt, die seither einen meiner Forschungsschwerpunkte bildet (siehe Publikationsliste).

|

Augustus als Pontifex maximus https://de.wikipedia.org/wiki/Augustus#/media/Datei:Augustus_as_pontifex_maximus.jpg |

Unter dem Oberbegriff Männlichkeiten fassen die historisch arbeitenden Masculinity Studies bestimmte Inhalte aus unterschiedlichen antiken Diskursen – beispielswiese über Ehre, Tugenden (wie die Tapferkeit), Emotionen (wie den Zorn), Staatskunst, Frömmigkeit, Freundschaft usw. – zusammen und versehen sie explizit mit einem geschlechtsspezifischen Vorzeichen. Damit sollen Männer der biblischen wie der antiken Literatur insgesamt als ‚gendered beings‘ sichtbar gemacht werden. Denn obwohl die biblischen wie alle antiken Texte (fast) alle von Männern verfasst und (in erster Linie) an Männer gerichtet sind, waren Männer in ihren geschlechtsspezifischen Profilen oft unsichtbar und die in den antiken Texten formulierten Ideale und Anforderungen wurden als geschlechtslose Norm des Humanen insgesamt generalisiert.

Als Begriff der Wissenschaftssprache bezeichnet Männlichkeit (Mannhaftigkeit, Maskulinität) im Hinblick auf den antiken Mittelmeerraum ein in sich variables Ensemble von Idealen, Erwartungen und Normen, die an jene Männer gerichtet wurden, die in ihren jeweiligen sozialen Bezugsgruppen (Sippe und Stamm, oikos, polis, collegium, imperium usw.) Ehre, Reputation, Autorität sowie Macht und Wohlstand erwerben, mehren oder verteidigen wollten. Der Begriff bezeichnet aber auch die diesen Idealen entsprechenden Praktiken und Verhaltensweisen, die wiederum von der Bezugsgruppe durch Zuschreibung oder Infragestellung von Ehre, Reputation usw. entsprechend bewertet wurden. Damit geraten nicht zuletzt die Eliten, Herrscher, Privilegierten in den Fokus (und zwar gerade auch als Männer), zumal die Ideale der Eliten auch die Ideale von Männern (und Frauen) beeinflusst haben, die nicht zur Elite gehörten.

Männlichkeit umfasst all das, was den Mann vom Knaben (vgl. 1 Kor 13,11), aber auch vom anderen Geschlecht unterscheidet. Dies bezieht sich zwar auch auf die körperliche Entwicklung, in erster Linie aber auf die diese begleitende Ertüchtigung und Disziplinierung des Körpers, die Ausbildung an Waffen und das Training im Sport, aber auch in Erziehung, Bildung und Rhetorik. Die Akteure philosophischer Tugenddiskurse betonen dabei vor allem die ethische Formung der Persönlichkeit. Grundlegend für die historische Erforschung von Männlichkeiten ist die Einsicht in ihre Pluralität und ihre Performativität.

Die Kommentierung der Johannespassion in der Alten Kirche

Gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Hoffmann und Dr. Dr. Nestor Kavvadas analysiere ich im Rahmen des internationalen Projekts Novum Testamentum Patristicum (NTP) die Kommentierungen der Johannespassion (Joh 18–19) durch Theodor von Mopsuestia, Johannes Chrysostomus, Cyrill von Alexandrien sowie Augustinus. Diese vollständig erhaltenen Johanneskommentierungen aus dem 4. und 5. Jahrhundert werden exemplarisch ergänzt durch Katenenfragmente weiterer griechischsprachiger Kommentierungen sowie durch die syrische Johannesauslegung, wie sie insbesondere im Diatessaronkommentar und in späteren Kommentierungen aus den verschiedenen syrischen Kirchen erhalten sind.

Das Projekt wurde 2016–2019 mit Mitteln des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert, mit denen eine volle Mitarbeiterstelle finanziert wurde.

|

Rohan-Meister, Johannes und Maria unter dem Kreuz https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Lamentation_of_the_Virgin_Rohan.jpg |

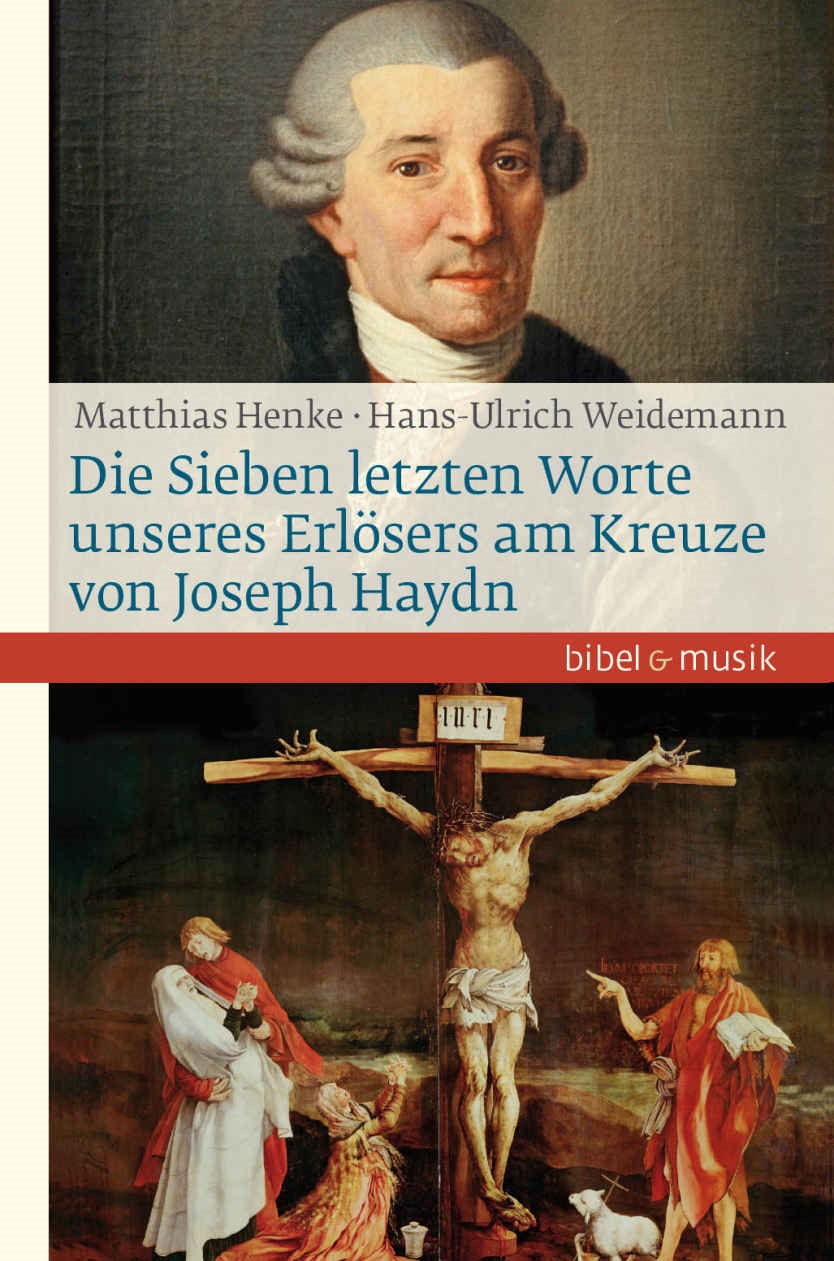

Joseph Haydns „Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“

|

Oratorium Santa Cueva in Cádiz, Ort der Uraufführung während der Tres Horas am Karfreitag https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Oratorio_cadiz1.jpg |

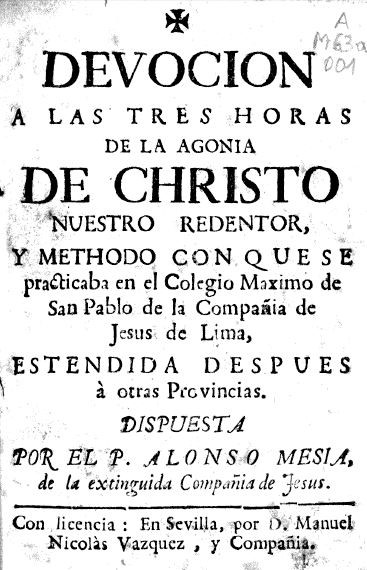

Im Zentrum steht die historische, musikalische, exegetische und liturgiegeschichtliche Analyse von Joseph Haydns Orchesterwerk „Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ (Hob. XX). Haydn hatte die neun Sonaten 1786/87 für die Karfreitagsandacht der Tres Horas im spanischen Cádiz komponiert, uraufgeführt wurde es vermutlich am Karfreitag, dem 06.04.1787. Die im 18. Jh. in Lateinamerika, Spanien und Italien weit verbreitete und vielerorts fest in der Volksfrömmigkeit verankerten Tres Horas sind ein Paradebeispiel einer barocken Passionsandacht, die mit ihren mimetischen, affektiv-identifikatorischen und theatralischen Elementen auf die von der klassischen römischen Liturgie und der mittelalterlichen Christologie nicht mehr gedeckten spirituellen Bedürfnisse der Bevölkerung reagierte. Dazu gehören die zeitliche Synchronisierung mit den letzten drei Stunden Jesu durch die exakt terminierte Feier am Karfreitag von 12 bis 15 Uhr, die völlige Verdunklung der Kirche mit Ausnahme des von Kerzen beleuchteten Kruzifixus, die explizite Proklamation des Todes Jesu um Punkt 15 Uhr usw.

|

Die Textgrundlage der Tres Horas ist das Andachtsbuch des peruanischen Jesuitenpaters Alonso Messía Bedoya aus dem späten 17. Jh., das theologisch in der Tradition mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Septenartraktate steht und vor allem die berühmte Schrift „De septem verbis a Christo in cruce prolatis“ (1618) von Robert Kardinal Bellarmin (1542–1621) voraussetzt. Die Erfolgsgeschichte von Alonso Messía Bedoyas „Devoción de las tres horas de la agonía de Cristo Nuestro Señor…“ zeigt schon die unüberschaubare Anzahl der seit der Erstauflage (Lima 1737) gedruckten Ausgaben und Übersetzungen. Joseph Haydn wiederum hat die „Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ in überraschendem Ausmaß theologisch gedeutet und eine Art „klingender Exegese“ vorgelegt. Um seine bis ins kleinste Detail der Partitur greifbaren theologischen Optionen musikalisch zu formulieren, bedient er sich ausgiebig der musikalischen Rhetorik des Barock. Im Zuge des Projekts wurde die Komposition Haydns in ihrem ursprünglichen liturgischen Kontext der Karfreitagsandacht des Tres Horas und im Zusammenhang der Andachtsbuches Alonso Messia Bedoyas ausführlich analysiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Komposition, zu den Tres Horas sowie zum Andachtsbuch wurden 2017 in einer umfangreichen Studie in der Reihe „Bibel und Musik“ publiziert:

|

M. Henke / H.-U. Weidemann, Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Joseph Haydn (Bibel & Musik), Stuttgart 2017. |

Askese und Exegese im frühen Christentum

2011 fand an der Universität Siegen die von der Fritz-Thyssen-Stiftung mit € 20.000 geförderte Tagung „Asceticism and Exegesis in Early Christianity“ statt. Der Tagungsband erschien 2013.

|

H.-U. Weidemann (Ed.), Asceticism and Exegesis in Early Christianity. The Reception of New Testament Texts in Ancient Ascetic Discourses (NTOA 101), Göttingen 2013. |

Zum Thema der frühjüdischen und frühchristlichen Askese, verstanden als körperliche Selbstpraktiken des Verzichts, habe ich seither eine Reihe weiterer Studien veröffentlicht, insbesondere zu Sexualaskese und Nahrungsaskese, aber auch zum Zusammenhang von Askese und Geschlechterrollen (siehe Publikationsverzeichnis).