Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW)

Standort Siegen

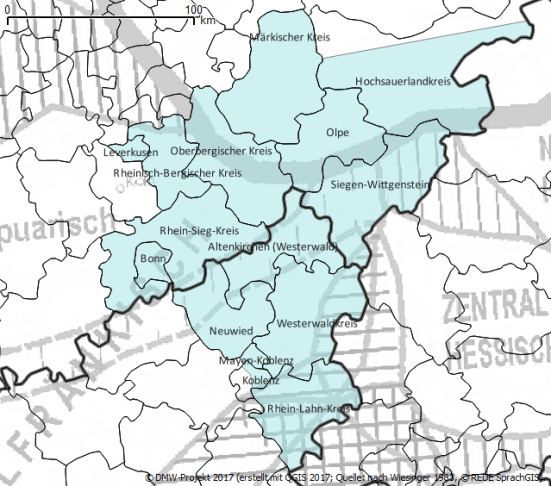

Die Erhebungsregion des Siegener Standorts untersucht den Südosten des DMW-Gebiets und umfasst die Kreise Altenkirchen (Westerwald), Hochsauerlandkreis, Koblenz, Märkischer Kreis, Mayen-Koblenz, Neuwied, Oberbergischer Kreis, Olpe, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Siegen-Wittgenstein und Westerwaldkreis sowie die kreisfreien Städte Bonn und Leverkusen (vgl. Abb. 1).

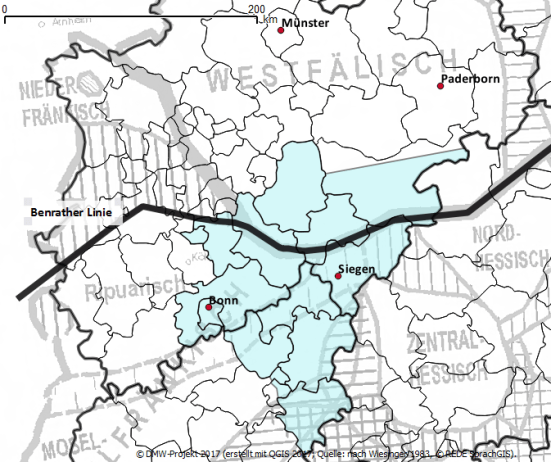

Wir befassen uns aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sowohl mit hochdeutschen als auch mit niederdeutschen Dialekten/Varietäten, da durch das Siegener Untersuchungsgebiet im oberen Drittel die Benrather Linie verläuft, die zentrale Dialektgrenze für das deutsche Sprachgebiet (vgl. Abb. 2). Nördlich davon finden sich niederdeutsche Dialekte, südlich davon hochdeutsche Dialekte. Genauer handelt es sich um Ripuarisch im Westen, Moselfränkisch sowie Rheinfränkisch im Süden, Hessisch im Osten (alles hochdeutsche Dialekte) und Westfälisch im Norden (niederdeutscher Dialekt).

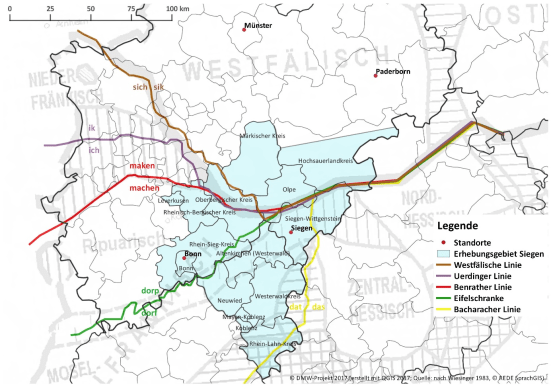

Zudem sind in diesem Gebiet weitere Dialektgrenzen anzutreffen, die den sog. Rheinischen Fächer bilden.

Das Siegener Untersuchungsgebiet zeichnet sich insgesamt durch viele Übergangsgebiete aus, was die Untersuchung der sprachlichen Gegebenheiten besonders spannend gestaltet. Was den Rheinischen Fächer angeht, so sind typische Differenzierungsmerkmale die Auswirkungen der Zweiten Lautverschiebung (ca. 500-800 n.Chr.). Sie zeigen sich vor allem bei den Unterschieden zwischen erhaltenen Plosiven und verschobenen Frikativen, das heißt zum Beispiel zwischen „altem“ t und „neuem“ s in dat/das, zwischen „altem“ p und „neuem“ f in dorp/dorf sowie zwischen „altem“ k und „neuem“ ch in maken/machen, ik/ich und sik/sich.

Mit umfassenden Erhebungen anhand eines sehr umfangreichen Fragebuchs (ca. 800 Fragen) will der DMW die standardfernste Sprache in den einzelnen Regionen aufzeigen. Neben der Ermittlung phonologischer, morphologischer, syntaktischer und lexikalischer Merkmale der Varietäten wird auch untersucht, wie Dialektsprecher*innen ihre Sprache wahrnehmen, und durch eine Abfrage der so genannten Wenker-Sätze eine historisch ausgerichtete Analyse ermöglicht.

Für die Erhebungen werden Orte/Ortsteile bis 8.000 Einwohner ausgewählt, in denen bereits andere linguistische Projekte (vor allem die Erhebungen Wenkers im Rahmen des Deutschen Sprachatlas) durchgeführt wurden. Um den Sprachwandel und den Sprachgebrauch zu erfassen, werden in einem Ort jeweils zwei Personen der ältesten Generation (ab 70 Jahre) und in etwa einem Drittel der Orte eine Person der jüngeren Generation (ca. 30 bis 45 Jahre) befragt, um generationsübergreifenden Wandel bestimmen zu können.

Detaillierte Informationen zum Projekt können Sie der Projekthomepage entnehmen. Dort finden Sie auch die sog. Preview-Karten, auf denen Sie sich die digital geschnittenen Aufnahmen jeweils am entsprechenden Ort per Mausklick anhören können. Die Karten "wachsen" noch: Da sich das Projekt aktuell in der Erhebungsphase befindet, kommen regelmäßig neue Daten hinzu und vervollständigen so nach und nach das Kartenbild. Es lohnt sich also, immer wieder nachzuschauen.

Hier finden Sie zudem Informationen zur Teilnahme am Projekt. Bei den Dialektsprecher*innen, die an den Interviews teilnehmen und so zu dem Gelingen des DMW beitragen, möchten wir uns schon jetzt herzlich bedanken. Ebenso danken wir den Personen, die uns bei der Suche nach Sprecher*innen unterstützen und unterstützt haben. Ohne Ihr Engagement wären die flächendeckenden Erhebungen nicht möglich.

Das DMW-Team Siegen

- Emzari Abzhandadze (Technik)

- Marius Albers (Projektkoordination)

- Valeria Bunkov (wiss. Mitarbeiterin)

- Marvin Jacobs (Hilfskraft)

- Ambra Ottersbach (wiss. Mitarbeiterin)

- Angelika Papanastasiou (Hilfskraft)

- Prof. Dr. Petra M. Vogel (Projektleitung)

- Pia Winkel (wiss. Mitarbeiterin)

- Tina Wurmbach (Hilfskraft)

Ehemalige Mitarbeitende am Standort Siegen

- Oliver Bastron (Hilfskraft)

- Dr. Kai-Uwe Carstensen (technische Koordination)

- Alex Benedikt Clemens (Hilfskraft)

- Rica Erdmann (Hilfskraft)

- Marie-Christin Freischlad (Hilfskraft)

- Talia Maria Groß (Hilfskraft)

- Alexandra Henrich (Hilfskraft)

- Aynalem Misganaw (ZIMT)

- Ludmilla Ox (Hilfskraft)

- Dr. Nicole Palliwoda (Projektkoordination)

- Emily Reeh (Hilfskraft)

- Pauline Reeh (Hilfskraft)

- Katrin Reinhardt (Exploratorin)

- Julian Ribant (Hilfskraft)

- Joline Schmallenbach (Hilfskraft)

- Johanna Scholz (Hilfskraft)

- Vivien Senske (Exploratorin)

- Dr. Petra Solau-Riebel (Exploratorin)

- Hanna Stieler (Hilfskraft)

- Lina Willmer (Hilfskraft)