Programm

| Stand: 25.09.2012 | Druckversion |

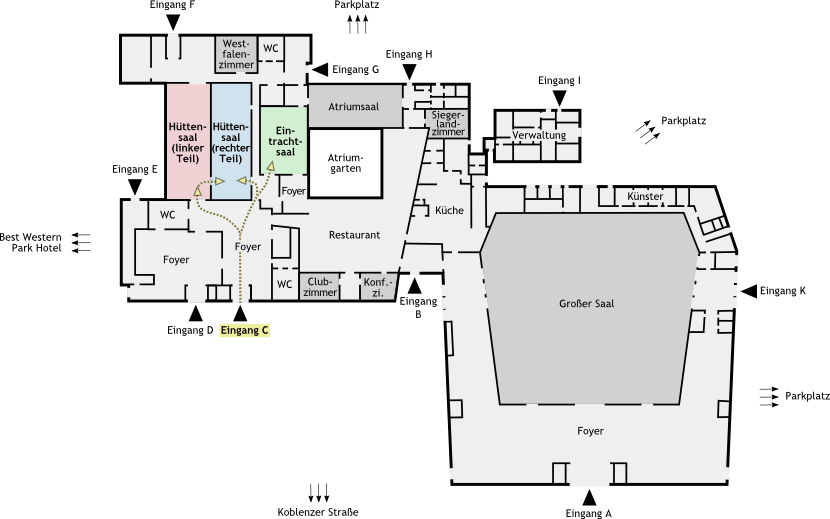

Die Tagung findet in der Siegerlandhalle statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Menüpunkt Tagungsort > Tagungsstätte. Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Programmabschnitte in der gleichen Farbe markiert wie die für sie vorgesehenen Räume im Grundriss.

Grundriss und Wegbeschreibung ein-/ausblenden

Alle drei Tagungsräume liegen im Erdgeschoss und sind über Eingang C an der Vorderseite des Gebäudes zugänglich.

- Um in den linken Teil des Hüttensaals (Do. und Fr. Tagungsbüro und Doktorandenraum; Sa. Sektionsraum) zu gelangen, durchqueren Sie einfach das Foyer und halten Sie sich dabei links.

- Den abgetrennten rechten Teil des Hüttensaals (Do. und Fr. Plenar- und Sektionsraum) erreichen Sie entweder über eine Verbindungstür aus dem linken Teil oder über eine Außentür aus dem Gang rechts neben dem Hüttensaal.

- Zum Eintrachtsaal (Do. und Fr. Sektionsraum) gelangen Sie über den Gang rechts neben dem Hüttensaal.

Am 1. und 2. Tag ist im Hüttensaal (linker Teil) vor der Begrüßung und danach immer während der Pausen das Tagungsbüro geöffnet. In der übrigen Zeit, also während des laufenden Programms, steht der Raum als Doktorandenraum zur Verfügung.

|

1. Tag: Donnerstag, 27.9. |

|

| ab 9.00 Anmeldung Hüttensaal (linker Teil) | |

| 10.00 Begrüßung Hüttensaal (rechter Teil) | |

|

Einführungsvorträge Hüttensaal (rechter Teil) |

|

| 10.15 Damaris Nübling (Mainz): Sprachwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Zweifelsfälle | |

| 11.00 Wolf Peter Klein (Würzburg): Sprachwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Normprobleme | |

| 11.45 - 13.15 Mittagspause | |

| Vorsitz: Petra M. Vogel (Siegen) | |

| 13.15 Peter Ernst (Wien): „epoche machend“: Zur Periodisierungsproblematik in der deutschen Sprachgeschichte [Abstract] | |

| 14.00 Alexandra N. Lenz (Wien): Synchrone Dialektvariation als Spiegel diachroner Pfade − Resultativkonstruktionen in „real-“ und „apparent-time“ [Abstract] | |

| 14.45 Michail L. Kotin (Zielona Góra): Zur Erklärungsadäquatheit im Sprachwandel [Abstract] | |

| 15.30 - 16.00 Kaffeepause | |

|

Sektion I: Phraseologie Hüttensaal (rechter Teil) |

Sektion II: Wortbildung Eintrachtsaal |

| Vorsitz: Hans Ulrich Schmid (Leipzig) | Vorsitz: Damaris Nübling (Mainz) |

| 16.00 Natalia Filatkina (Trier): Wandel im Bereich der historischen formelhaften Sprache und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Eine neue Perspektive für moderne Sprachwandeltheorien [Abstract] | 16.00 Martina Werner (Wien): Die Grammatikalisierung von Wortbildungsstrukturen. Illustriert am Beispiel der Komposition [Abstract] |

| 17.00 Ane Kleine-Engel (Luxemburg) / Jutta Schumacher (Luxemburg): Reflexe des Sprachwandels in formelhaften Wendungen am Beispiel des Luxemburgischen und benachbarter Varietäten des Deutschen [Abstract] | 17.00 Sebastian Rosenberger (Heidelberg): Wortgruppe und Univerbierung. Lexikalischer Wandel seit dem 17. Jahrhundert am Beispiel Grimmelshausens [Abstract] |

| 17.30 Marcel Dräger (Basel): Sprachwandel im phraseologischen Lexikon [Abstract] | 17.30 Stefan Hartmann (Mainz): Ergoogelung, Entfreundung, Klarifizierung: Zur Produktivität der ung-Nominalisierung im Gegenwartsdeutschen im diachronen Vergleich [Abstract] |

| 18.00 Renata Szczepaniak (Hamburg): Grammatikalisierung in der Sackgasse? Vom Movierungssuffix -in zum Kongruenzmarker [Abstract] | |

| 18.30 Ende | |

| Rahmenprogramm | |

|

18.50 Treffen zur Stadtrundfahrt im Foyer des Hüttelsaals (die Stadtrundfahrt startet um 19.00 Uhr vor der Siegerlandhalle und endet in der Nähe des Restaurants, in dem anschließend ein geselliger Abend stattfindet; s.u.) − nur Angemeldete − |

|

|

19.30 Treffen zum Spaziergang zum Restaurant „Brasserie“ vor Eingang C der Siegerlandhalle (in dem Restaurant ist ab 20.00 Uhr für einen geselligen Abend reserviert; s.u.) − alternativ zur Stadtrundfahrt; möglichst nur Angemeldete − |

|

|

20.00 Geselliger Abend im Restaurant „Brasserie“ (Adresse: Unteres Schloss 1, D-57072 Siegen; Tel.-Nr.: +49 (0)2 71 – 2 31 63 20; Homepage: www.brasserie-siegen.de) − möglichst nur Angemeldete − |

|

|

2. Tag: Freitag, 28.9. |

|

|

Sektion I: Grammatik 1 Hüttensaal (rechter Teil) |

Sektion II: Grammatik 2 Eintrachtsaal |

| Vorsitz: Renata Szczepaniak (Hamburg) | Vorsitz: Maxi Krause (Caen) |

| 9.00 Klaus Peter (Bern): Steuerungsfaktoren für Parallel- vs. Wechselflexion bei Adjektivreihungen [Abstract] | 9.00 Hanna Fischer (Marburg): Der Präteritumschwund im Deutschen − eine Neuvermessung der Präteritalgrenze(n) [Abstract] |

| 9.30 Elke Ronneberger-Sibold (Eichstätt): Einführung in die historische Morphologie des Deutschen von der Gegenwartssprache aus [Abstract] | 9.30 Jessica Nowak (Mainz): spinnen − sponn? − gesponnen: Die Ablautalternanz x-o-o als Alternative zum „Schwachwerden“ [Abstract] |

| 10.30 - 11.00 Kaffeepause | |

| 11.00 Łukasz Jędrzejowski (Berlin): Welche Geschichte verspricht versprechen zu versprechen? [Abstract] | 11.00 Melitta Gillmann (Hamburg): Die Distribution der Hilfsverben haben und sein als Reflex der Perfektgrammatikalisierung [Abstract] |

| 11.30 Julia Krasselt (Bochum): „…, dass diese 5 Teile bei dem Rat sollen liegen bleiben.“ Eine korpuslinguistische Untersuchung zu Serialisierung im frühneuhochdeutschen Verbalkomplex von Nebensätzen [Abstract] | |

| 12.00 Antje Dammel (Mainz): Kongruenzwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen [Abstract] | 12.00 Sonja Zeman (München): Vergangenheit als Gegenwart? Zur Diachronie des „Historischen Präsens“ [Abstract] |

| 12.30 - 14.00 Mittagspause | |

| Vorsitz: Arne Ziegler (Graz) | Vorsitz: Mechthild Habermann (Erlangen-Nürnberg) |

| 14.00 Elisabeth Scherr (Graz): Sprachwandel im Modalverbparadigma des Deutschen − funktional motivierte Integration und Reanalyse [Abstract] | 14.00 Angelika Wöllstein (Mannheim) / Christian Fortmann (Tübingen): Die Problematik des Absentivs |

| 15.00 Susan Schlotthauer (Mannheim): Präpositionale Attribute im Deutschen als Reanalyseprodukte [Abstract] | 15.00 Johanna Flick (Hamburg) / Katrin Kuhmichel (Marburg): Progressivkonstruktionen im Deutschen [Abstract] |

| 15.30 Pause | |

| 16.00 - 16.30 Kaffeepause | |

|

16.30 Überblicksvortrag Hüttensaal (rechter Teil) Thomas Gloning (Gießen): Digitale Ressourcen in der historischen Sprachwissenschaft des Deutschen: Corpora, Werkzeuge, Nutzungsszenarien [Abstract] |

|

| 17.30 Mitgliederversammlung Hüttensaal (rechter Teil) | |

|

3. Tag: Samstag, 29.9. |

| Sektion I: Textsorten Hüttensaal (linker Teil) |

| Vorsitz: Claudia Wich-Reif (Bonn) |

| 9.00 Christine Pretzl (Regensburg): Sprachwandel in Märchentexten? Überlegungen zu einer scheinbar wandlungsresistenten Textgattung [Abstract] |

| 10.00 Jörg Riecke (Heidelberg): Beobachtungen zur Sprache der Kriegstagebücher Friedrich Kellners (1939 - 1945) [Abstract] |

| Sektion II: Norm Hüttensaal (linker Teil) |

| Vorsitz: Ursula Götz (Rostock) |

| 10.30 Augustin Speyer (Göttingen) / Jürg Fleischer (Marburg) / Katrin Kuhmichel (Marburg): Der Status von Schwa in Goethes Werken − Epenthese und Standardnähe [Abstract] |

| 11.30 Dániel Czicza (Gießen) / Mathilde Hennig (Gießen): Aggregation, Integration und Sprachwandel [Abstract] |

| 12.30 Ende |

| Rahmenprogramm |

|

12.45 Mittagsbuffet im Restaurant der Siegerlandhalle − möglichst nur Angemeldete − |

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 22.02.2012 | Druckversion |

Dániel Czicza (Gießen) / Mathilde Hennig (Gießen)

Aggregation, Integration und Sprachwandel

Wenn man davon ausgeht, dass die Epoche des Neuhochdeutschen die Zeit der intensivsten Verschriftlichung (im Sinne von Koch/Oesterreicher 1994) darstellt, sind Erklärungsansätze gefragt, die dazu in der Lage sind, die „Verschriftlichung des Lebens“ (im Sinne von Besch 1980: 590), d.h. die zunehmende Bedeutung der Schrift im Leben der Sprachteilhaber; ‚Verschriftlichung’ aus soziopragmatischer Perspektive) und die „Verschriftlichung des Sprechens“ (‚Verschriftlichung’ aus strukturbezogener Perspektive) aufeinander zu beziehen und dabei einen Zusammenhang von Verschriftlichung und Sprachwandel herzustellen.

Wir vertreten die Hypothese, dass der Parameter ‚Aggregation-Integration’ (vgl. Ágel/Hennig 2006, Ágel 2007) bestens geeignet ist, um zur Erklärung des Zusammenhangs von Verschriftlichung und Sprachwandel (im Sinne von Kochs sprachwandeltheoretischen Überlegungen 2005) beizutragen. So gehen wir davon aus, dass Verschriftlichung die Durchsetzung integrativer und somit den Abbau aggregativer grammatischer Strukturen begünstigt (vgl. Hennig 2009). Das möchten wir in unserem Vortrag an verschiedenen Beispielen (aggregative vs. integrative Koordinationsellipsen, Serialisierung im Verbalkomplex, korrelative Satzverknüpfungen) illustrieren. Da wir dabei auf Belegmaterial aus KAJUK (= Kasseler Junktionskorpus, einem kleinen Korpus nähe- und distanzsprachlicher Texte aus dem 17. und 19. Jahrhundert) zurückgreifen, können wir unsere Ausführungen zu Zusammenhängen von Sprachwandel, Aggregation und Integration durch Überlegungen zu Auswirkungen des Parameters ‚Aggregation-Integration’ auf die Textprofilbildung abrunden.

Ágel, Vilmos 2007: Was ist »grammatische Aufklärung« in einer Schriftkultur? Die Parameter ‚Aggregation’ und ‚Integration’. In: Feilke, Helmuth / Knobloch, Clemens (Hrsg.): Was heißt linguistische Aufklärung? Sprachauffassungen zwischen Systemvertrauen und Benutzerfürsorge. Heidelberg: Synchron (Wissenschaftskommunikation 1), 39-57.

Ágel, Vilmos / Hennig, Mathilde 2006: Theorie des Nähe- und Distanzsprechens. In: Ágel, Vilmos / Hennig, Mathilde (Hrsg.): Grammatik aus Nähe und Distanz. Theorie und Praxis am Beispiel von Nähetexten 1650-2000. Tübingen: Niemeyer, 3-31.

Besch, Werner 1980: Frühneuhochdeutsch. In: Althaus, Hans Peter et al. (Hrsg.): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tübingen: Niemeyer, 588-597.

Hennig, Mathilde 2009: Nähe und Distanzierung. Verschriftlichung und Reorganisation des Nähebereichs im Neuhochdeutschen. Kassel: University Press.

Koch, Peter 2005: Sprachwandel und Sprachvariation. In: Schrott, Angela / Völker, Harald (Hrsg.): Historische Pragmatik und historische Varietätenlinguistik in den romanischen Sprachen. Göttingen: Universitätsverlag, 229-254.

Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf 1994: Schriftlichkeit und Sprache. In: Günther, Hartmut/Ludwig, Otto (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit: ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung = Writing and its use. Berlin/New York: de Gruyter (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10), 587-604.

KAJUK = http://www.uni-giessen.de/kajuk/index.htm

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Antje Dammel (Mainz)

Kongruenzwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen

Für das Deutsche ist im Bereich Kongruenz ein Wandel von pragmatisch-semantischer Steuerung zu stärkerer grammatischer Steuerung zu vermuten, der sensitiv für Corbetts Agreement-Hierarchie ist. Sehr aussagekräftig sind dabei lexikalische Kongruenzkonflikte: committee nouns (wie mhd. volc, heer, gesinde) und Genus/Sexus-Konflikte (wie mhd. wîp, nhd. Mädchen).

Hier steht ein nicht minder interessanter Konflikttyp im Zentrum, der nicht lexikalisch, sondern strukturell verursacht ist: Verbkongruenz bei mit und koordinierten singularischen NPn als Kongruenzauslöser (z.B. fnhd. Da nam Sem vnd Japheth ein Kleid / vnd legten es auff jre beide Schulder). Dazu wurde die Luther-Bibel (1545) empirisch ausgewertet und mit Daten zum Mittel- und Neuhochdeutschen verglichen.

Als ein bedingender Faktor der Kongruenz erweist sich die Wortstellung: Steht das Kongruenzziel (V) vor den Auslösern (S [NP und NP]), gilt eher Sg. als Pl.; gehen die Auslöser voran, ist Pl.-Kongruenz präferiert. Damit interagiert der Faktor Belebtheit/Individuation der Kongruenzauslöser. Die Präferenz für Pl.-Kongruenz folgt der Hierarchie Personen > Konkreta > Abstrakta. Diachron ist dabei eine Zunahme an Pl.-Kongruenz zu beobachten, die entlang der Belebtheitsskala voranschreitet und voll grammatische Kongruenz (NP+NP → Pl.-Verb) als − noch nicht erreichten − Endpunkt hat. Die Entwicklung der nhd. Regularität wird als durch Belebtheit gesteuerte Kontextgeneralisierung im Rahmen eines Grammatikalisierungsprozesses interpretiert.

Literatur

Corbett, Greville G. (2006): Agreement. Cambridge u.a.: Cambridge University Press.

Findreng, Ådne (1976): Zur Kongruenz in Person und Numerus zwischen Subjekt und finitem Verb im modernen Deutsch. Oslo u.a.: Universitetsforlaget.

Fleischer, Jürg/Oliver Schallert (2011): Historische Syntax des Deutschen. Tübingen: Narr, Kap. 7.

Fleischer, Jürg (in Druck): Grammatische und semantische Kongruenz in der Geschichte des Deutschen: eine diachrone Studie zu den Kongruenzformen von ahd. wīb, nhd. Weib. Erscheint in PBB.

Klein, Wolf Peter (2004): Koordination als Komplikation. Über eine strukturelle Ursache für die Entstehung syntaktischer Zweifelsfälle. In: Deutsche Sprache 32, 357-375.

Reiten, Håvard (1964): Über die Kongruenz im Numerus im Mittelhochdeutschen. Oslo.

Schrodt, Richard (2005): Kongruenzprobleme im Numerus bei Subjekt und Prädikat: Die Termqualität geht vor. In: Eichinger, Ludwig M./ Werner Kallmeyer (2005): Standardvariation. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? Berlin/New York: de Gruyter (IdS-Jahrbuch 2004), 231-246.

Zubin, David A./Klaus-Michael Köpcke (2009): Gender control − lexical or conceptual? In: Steinkrüger, Patrick O./ Manfred Krifka (eds.): On Inflection. Berlin/New York: de Gruyter, 237-262.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 03.02.2012 | Druckversion |

Marcel Dräger (Basel)

Sprachwandel im phraseologischen Lexikon

Nachschlagewerke sind in ihrer klassischen Struktur, wie wir sie kennen, ein hochgradig statisches Medium. Einer detaillierten Beschreibung des Sprachwandels sind damit sowohl strukturell als auch räumlich sehr enge Grenzen gesetzt.

Besonders phraseologische Wandelprozesse lassen sich in gedruckter Form kaum noch adäquat abbilden, was nicht zuletzt an ihrer Vielschichtigkeit liegt. Neben dem auch bei Lexemen prägenden Bedeutungswandel ist der phraseologische Wandel zusätzlich durch eine rege Variation auf formalstruktureller Ebene gekennzeichnet. Zusammen mit der kulturhistorisch zu analysierenden Motivierung und nicht selten zahlreichen tradierten Remotivierungen ergibt sich ein komplexes Gewebe aus drei stark miteinander interferierenden Ebenen des phraseologischen Wandels.

Mit dem Online-Lexikon zur diachronen Phraseologie (OLdPhras), einem an der Universität Basel ansässigen und vom Schweizer Nationalfonds geförderten Projekt, haben wir uns das Ziel gesetzt, den phraseologischen Wandel nicht nur phraseographisch zu beschreiben, sondern auch in der Abfragesystematik und Ergebnispräsentation der Lexikon-Daten zu berücksichtigen. Konkret heißt das beispielsweise, dass Benutzende, die etwas über ein Phrasem aus dem 18. Jahrhundert nachschlagen, andere Ergebnisse bekommen, als Benutzende, die das gleiche Phrasem für das 19. Jahrhundert nachschlagen. Exemplarische Analysen zeigen, dass Kategorien wie Idiomatizität, phraseologische Klasse (Sprichwort, Idiom, etc.) und die häufig von Wörterbüchern suggerierte Monosemie von Phrasemen in diachroner Perspektive keinen Bestand haben. Mit OLdPhras wollen wir dieser Erkenntnis Rechnung tragen und eine dynamische Datenstruktur schaffen, mit der sich Lexikonabfragen entsprechend ihrer historischen Dimension beantworten lassen.

Im Vortrag möchte ich zeigen, wie wir den phraseologischen Wandel im Nachschlagewerk greifbar machen wollen und welche Konsequenzen sich daraus für die Phraseographie ergeben. Zudem lohnt es sich, im Rahmen eines dynamisch strukturierten Online-Lexikons, eine andere Art von Wandel zu beleuchten: Den Wandel im Wissen um die Sprachgeschichte. Die Phraseographie unterliegt dem Anspruch, das Nachfrageinteresse mit Informationen zu befriedigen und sich gleichzeitig, trotz einer teilweise sehr lückenhaften Forschungslage, von Spekulationen fernzuhalten. Mit einem digitalen Medium erschließen sich hier neue Wege, auf welchen sich der wissenschaftliche Anspruch und das Nachfrageinteresse zufriedenstellender vereinbaren lassen, und der Fortschritt der Forschung zeitnah berücksichtigt werden kann. Das gilt auch dann, wenn scheinbar gefestigte Forschungsergebnisse sich beispielsweise durch neue Sprachbelege wandeln.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 20.07.2012 | Druckversion |

Peter Ernst (Wien)

„epoche machend“: Zur Periodisierungsproblematik in der deutschen Sprachgeschichte

Keine Form der Sprachgeschichtsschreibung kommt ohne Periodisierung aus. Für das Deutsche hat sich die Periodisierung von Jacob Grimm und Wilhelm Scherer als „klassisches“ Modell durchgesetzt. Aber auch gegen sie, wie gegen jeden anderen Versuch, gibt es berechtigte Einwände, vor allem, was die zeitliche Eingrenzung der Epoche „Frühneuhochdeutsch“ betrifft. Der Vortrag soll einerseits kurz auf die Geschichte der Epocheneinteilung in der der deutschen Sprachgeschichtsschreibung eingehen, markante Probleme ansprechen und vorsichtige Vorschläge für ihre Lösung präsentieren.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 03.02.2012 | Druckversion |

Natalia Filatkina (Trier)

Wandel im Bereich der historischen formelhaften Sprache und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Eine neue Perspektive für moderne Sprachwandeltheorien

Die Frage danach, wie sich Sprachen verändern, und die metasprachlichen Reflexionen darüber sind genauso alt wie die Sprachen selbst. Die Versuche, Sprachwandel wissenschaftlich zu erklären, gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Dabei richtete sich das Forschungsinteresse auf alle sprachlichen Ebenen vom Phonem bis hin zum Text bzw. Diskurs. Für die Untersuchung des Wandels auf phonetisch-phonologischer, morphologischer, morphosyntaktischer, lexikalischer, semantischer und pragmatischer Ebene liegen gut ausgearbeitete Methodiken vor; es wurden zahlreiche Versuche unternommen, unterschiedliche Sprachwandelphänomene auch theoretisch zu fassen. In der letzten Zeit wird seitens der Sprachwandelforschung bei vielen sprachlichen Veränderungen der ebenenübergreifende Charakter festgestellt.

Formelhafte Wendungen wie etwa wie Katze und Hund/Hund und Katze leben, in jemandes Hand / Händen liegen/stehen, sich die Beine in den Leib/in den Bauch stehen, jemandem/jemanden jucken die Finger (um nur einige wenige Beispiele zu nennen) wurden bei theoretischen wie methodischen Untersuchungen dieser Art meistens ausgeschlossen. Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass die bis vor kurzem ausschließlich an den gegenwärtigen Wörterbüchern orientierte (Phraseologie)Forschung solchen Wendungen eine vorgeprägte, starre Struktur attestiert hat, die jegliche Dynamiken unterbindet. Die strukturelle Festigkeit wurde gar zum distinktiven Merkmal der formelhaften Wendungen (auch Phraseologismen genannt) erhoben. Ferner lässt sich das Phänomen der Formelhaftigkeit eben nicht einer Ebene zuordnen, es bildet auch keine selbständige Ebene im Sprachsystem, so dass es mit Hilfe einer Sprachwandeltheorie beschrieben werden könnte, denn Sprachwandeltheorien sind oft auf den Wandel auf einer bestimmten Ebene fokussiert. Formelhafte Wendungen bewegen sich aber zwischen Lexik, Grammatik, Pragmatik und Diskurs. In dieser Hinsicht stellen sie die Sprachwandelforschung vor neue Herausforderungen und bringen eine neue Perspektive ein.

Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, genau diese Perspektive an exemplarischen Beispielen aufzuzeigen. Zum einen wird die Frage beantwortet, in wie fern formelhafte Sprache für die Erforschung des Sprachwandels fruchtbar sein kann. Alleine für solche klassischen Arbeitsfelder der Sprachwandelforschung wie Lexik und Morphologie bietet die Untersuchung der Formelhaftigkeit einzigartige Daten: In der Struktur der formelhaften Wendungen bleiben morphologische, lexikalische und syntaktische Erscheinungen konserviert, die sonst dem Wandel unterliegen, z.B. morphosyntaktische Restriktionen, Irregularitäten oder die so genannte fossilierte Lexik und Morphologie. So wird das Verb fressen in der Struktur des Idioms an jemandem einen Narren gefressen haben mit einer für die freie Verwendung untypischen Valenz (Präposition + Dativ) verwendet. Das Substantiv Maulaffen ist an das Idiom Maulaffen feilhalten gebunden und lässt sich nur als dessen Bestandteil erklären. Die Wendungen Kölsch Wasser und auf gut Glück tradieren ältere Flexionsformen bei Adjektiven Kölsch und gut. Die historischen Prozesse solch einer Fossilierung bleiben bis heute nur in Ansätzen erforscht. Formelhafte Wendungen sind auch in so fern für Sprachwandelforschung interessant, als sie oft routinisierte polylexikalische Ausdrucksmöglichkeiten sind, die als Basis für die Entstehung neuer grammatischer Zeichen fungieren. Als nur ein Beispiel sei hier die in der Grammatikalisierungstheorie gut erforschte Entstehung der verbalen (nicht) und nominalen (niemand, niemals, nie usw.) Negationsmarker im Deutschen genannt.

Zum anderen werden im Vortrag anhand der diachronen Analyse einiger Wendungen die Typen des Sprachwandels aufgezeigt, die für den Bereich der Formelhaftigkeit charakteristisch sind. Diese Analyse soll die Beantwortung von folgenden zwei Fragen ermöglichen:

- Wie verläuft Sprachwandel im Bereich der formelhaften Wendungen?

- Welche Sprachwandeltheorie(n) braucht die formelhafte Sprache und welche Spezifika dieses sprachlichen Bereichs soll/sollen solch eine Theorie/solche Theorien berücksichtigen?

In diesem Teil stützt sich der Vortrag auf die alt-, mittel- und frühneuhochdeutschen Daten, die im Laufe der fünf Projektjahre durch die Nachwuchsforschergruppe „Historische formelhafte Sprache und Traditionen des Formulierens (HiFoS)“ gesammelt wurden. Er stellt diese in Bezug zu ihren neuhochdeutschen Pendants und macht deutlich, dass Variation und Wandel auch für formelhafte Sprache keine Ausnahme, sondern ein Normalfall ist, und zwar sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 05.03.2012 | Druckversion |

Hanna Fischer (Marburg)

Der Präteritumschwund im Deutschen − eine Neuvermessung der Präteritalgrenze(n)

Der sogenannte „oberdeutsche Präteritumschwund“ ist einer der wichtigsten morpho-syntaktischen Sprachwandelprozesse in den deutschen Dialekten, in dem das synthetische Präteritum (ich ging) durch das analytische Perfekt (ich bin gegangen) ersetzt wird. Obwohl dieses Phänomen wiederholt Gegenstand von sprachhistorischen, dialektologischen und kontrastiven Untersuchungen war, ist bisher weder eine präzise Dokumentation der „Präteritalgrenzen“ im Deutschen erfolgt, noch konnte eine befriedigende Erklärung für diesen Prozess gefunden werden. Insbesondere ein gesamtdeutscher Blick auf die Verschiebungen in den Tempussystemen der einzelnen Dialekte aufgrund einer empirischen Basis ist bislang ausgeblieben, sodass die bisherigen Erklärungsansätze grundsätzlich nur hypothetischen Charakter haben oder lediglich Teilerklärungen liefern (u. a. Reis 1894, Dal 1960, Lindgren 1957, Jörg 1976, Rowley 1983, Dentler 1997, Abraham/Conradie 2001).

Der Vortrag soll an diesen Desiderata ansetzen: Vorgestellt werden die wichtigsten Ergebnisse mehrerer eigener empirischer Untersuchungen, die verschiedene Perspektiven auf diesen Sprachwandelprozess ermöglichen: zum einen quantitative und qualitative Korpusauswertungen von Sprachaufnahmen aus dem REDE-Projekt (www.regionalsprache.de), zum anderen Fragebogenerhebungen im Bundesland Hessen im Rahmen des SyHD-Projekts (www.syhd.info) und im östlichen Thüringischen Wald (vgl. Sperschneider 1959), sowie direkte Erhebungen an ausgewählten Orten im nieder-, mittel- und oberdeutschen Raum. Dabei werden die unterschiedlichen Datenklassen (Performanzdaten vs. Kompetenzdaten, direkte vs. indirekte Erhebung) sowie die verschiedenen Sprachsystemausschnitte (verschiedene Sprechlagen der Regio- und Dialekte; vgl. Schmidt/Herrgen 2011) systematisch aufeinander bezogen und mit den Ergebnissen der klassischen Dialektologie und der historischen Sprachwissenschaft abgeglichen, um die zentralen Fragen dieses Sprachwandelprozesses zu beantworten: Wo verlaufen die „Präteritalgrenzen“ im Deutschen? Welche Faktoren beeinflussen den Schwund, welche haben ihn ausgelöst? Wie genau verläuft dieser Prozess? Was tut sich (noch) in der Kurzzeitdiachronie?

Abraham, Werner C. / Conradie, Jac (2001): Präteritumschwund und Diskursgrammatik. Präteritumschwund in gesamteuropäischen Bezügen: areale Ausbreitung, heterogene Entstehung, Parsing sowie diskurs-grammatische Grundlagen und Zusammenhänge. Amsterdam u.a.

Dal, Ingerid (1960): Zur Frage des süddeutschen Präteritumschwunds. In: Indogermanica. Festschrift für Wolfgang Krause. Heidelberg, 1−7.

Dentler, Sigrid (1997): Zur Perfekterneuerung im Mittelhochdeutschen: die Erweiterung des zeitreferentiellen Funktionsbereichs von Perfektfügungen. Göteborg.

Jörg, Ruth (1976): Untersuchungen zum Schwund des Präteritums im Schweizerdeutschen. Tübingen u.a.

Lindgren, Kai (1957): Über den oberdeutschen Präteritumschwund. Helsinki.

Reis, Hans (1894): Das Präteritum in den süddeutschen Mundarten. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 19, 334−337.

Rowley, Anthony Robert (1983): Das Präteritum in den heutigen deutschen Dialekten. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 50, 161−182.

Schmidt, Jürgen Erich / Herrgen, Joachim (2011): Sprachdynamik: Eine Einführung in die moderne Regionalsprachenforschung. Berlin.

Sperschneider, Heinz (1959): Studien zur Syntax der Mundarten im östlichen Thüringer Wald. Marburg.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 26.03.2012 | Druckversion |

Johanna Flick (Hamburg) / Katrin Kuhmichel (Marburg)

Progressivkonstruktionen im Deutschen

Äußerungen wie Ich bin am Überlegen oder Großvater ist am Rasenmähen sind fester Bestandteil unseres sprachlichen Alltags. Sie sind in den regionalen Varietäten des Deutschen zu finden (vgl. Elspaß/Möller 2003) und inzwischen auch in der Pressesprache belegt (vgl. van Pottelberge 2004).

Dennoch wird der am-Progressiv nicht in allen Sprachregionen des Deutschen gleichermaßen gebraucht, wie anhand der Auswertung von Zeitungsbelegen aus Korpora des Instituts für Deutsche Sprache deutlich wird (vgl. Flick 2011): Die Erweiterung mit einem Objekt (u.a. Sie sind die Kartoffeln am Ernten) kommt beispielsweise vermehrt in Zeitungen aus dem Westen Deutschlands und in der schweizerischen Standardvarietät vor. Semantische Restriktionen hinsichtlich des Verbs ergeben ebenfalls diatopische Variationen: Während Verben, die auf eine atelische Aktivität referieren, fast in allen Regionen im Progressiv verwendet werden können, sind telische oder statische Verben vornehmlich in den Ursprungsgebieten des Progressivs vorzufinden.

Wie sich der Gebrauch des am-Progressivs in den Dialekten gestaltet, wird anhand erster Auswertungen im Rahmen des Forschungsprojekts „Syntax hessischer Dialekte“ (SyHD) dargestellt, das neben 150 Erhebungsorten in Hessen auch 12 außerhessische Ortspunkte u.a. im Ripuarischen, Schwäbischen und Westfälischen umfasst. In Teilen des SyHD-Erhebungsgebiets finden sich ebenfalls Belege mit eingeschobenen Akkusativ- oder Dativobjekten wie Der es de Wisse om Mähe oder Dä äs dä Uroma um Schräiwe. Im Rheinischen, dem Ursprungsgebiet des am-Progressivs, ist die Grammatikalisierung der Konstruktion besonders weit fortgeschritten. Hier sind auch Konstruktionen mit sekundärem Prädikat wie et Marie is am möd wäde und am-Dopplungen u.a. et Marie is am möd am wäde denkbar (vgl. Bhatt/Schmidt 1993).

Im Vortrag wird gezeigt, dass sich die komplexe Situation im Neuhochdeutschen anhand der historischen Entwicklung des am-Progressivs erklären lässt. Neben dem Auswandererbriefe-Korpus von Stephan Elspaß (2005) wird Mathilde Hennigs und Vilmos Ágels noch im Aufbau befindliches Korpus zu historischen (nähesprachlichen) Texten in die Analyse einbezogen (vgl. www.uni-giessen.de/kajuk).

Literatur und Quellen:

Bhatt, Christa/Schmidt, Claudia Maria (1993): Die am + Infinitiv-Konstruktion im Kölnischen und im umgangssprachlichen Standarddeutschen als Aspekt-Phrasen. In: Abraham, Werner/Bayer, Josef (Hgg.): Dialektsyntax. Opladen: Westdeutscher Verlag (Linguistische Berichte Sonderheft 5).

Elspaß, Stephan/Möller, Robert (2003ff.): Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA). [URL: www.uni-augsburg.de/alltagssprache]

Elspaß, Stephan (2005): Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer (Reihe Germanistische Linguistik 263).

Flick, Johanna (2011): Die Entwicklung des am-Progressivs im Deutschen. Unveröffentlichte Masterarbeit: Universität Hamburg.

Van Pottelberge, Jeroen (2004): Der am-Progressiv. Struktur und parallele Entwicklung in den kontinentalwestgermanischen Sprachen. Tübingen: Narr (Tübinger Beiträge zur Linguistik 478).

http://www.syhd.info

http://www.uni-giessen.de/kajuk/index.htm

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Melitta Gillmann (Hamburg)

Die Distribution der Hilfsverben haben und sein als Reflex der Perfektgrammatikalisierung

Das Deutsche nutzt, ähnlich wie eine Reihe typologisch verwandter Sprachen, zwei Auxiliare, haben und sein, zur morphosyntaktischen Perfektbildung (Das Haus hat gebrannt vs. Ein Feuer ist entbrannt). Grundsätzlich erfordern transitive Verben haben (Kathi hat den Fußballverein gewechselt), wohingegen der Hilfsverbgebrauch bei Intransitiva in Abhängigkeit vom zugrunde liegenden Verb variiert (Johanna ist gefallen vs. Das Spiel hat allen gefallen).

Für die gegenwärtige Distribution der Hilfsverben wurden in der Forschung unterschiedliche Erklärungsansätze vorgebracht. So wurde sie zunächst rein semantisch begründet und auf die Aktionsart des zugrunde liegenden Verbs zurückgeführt (z.B. Behaghel 1924, Paul 1902). Ein späterer, syntaktischer Ansatz sieht in der sein-Selektion dagegen einen Indikator für Unakkusativität (z.B. Burzio 1986, Haider/Rindler-Schjerve 1987). Leider bietet keine dieser Theorien eine Erklärung für innersprachliche oder regionale Variation. Zudem gibt es bestimmte Ausnahmen, die mit den vorgeschlagenen Erklärungsmustern nicht in Einklang zu bringen sind (Franziska ist absichtlich langsam geschwommen).

Der Vortrag wird die Hilfsverbverteilung deshalb aus diachroner Perspektive betrachten und in den Zusammenhang der Perfektgrammatikalisierung stellen. Es wird sich zeigen, dass die semantisch-syntaktische Differenzierung auf die historische Ursprungskonstruktion zurückzuführen ist. Aus der Sprachgeschichte resultierende Abweichungen lassen sich entweder durch Kontexterweiterungen erklären, wie sie für Grammatikalisierungsprozesse charakteristisch sind (vgl. z.B. Bybee et al. 1994: Kap. 1.5), oder gehen auf Lexikalisierungen zurück. Außerdem wird sich zeigen, dass die Umschreibung mit sein in der Gegenwartssprache noch immer stärkeren Restriktionen unterliegt als die Schwesterkonstruktion bestehend aus haben + Partizip II.

Behaghel, Otto (1924): Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Bd. II. Heidelberg.

Burzio, Luigi (1986): Italian syntax. A governmet binding approach. Reidel.

Bybee, Joan/Perkins, Revere/Pagliuca, William (1994): The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago.

Haider, Hubert/Rindler-Schjerve, Rositta (1987): The parameter of auxiliary selection: Italian-German contrasts. In: Linguistics 25, 1029-55.

Paul, Hermann (1902): Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben und sein. München.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 20.03.2012 | Druckversion |

Thomas Gloning (Gießen)

Digitale Ressourcen in der historischen Sprachwissenschaft des Deutschen: Corpora, Werkzeuge, Nutzungsszenarien

Der Bezug auf Daten und auf kriteriengestützte, planvolle Zusammenstellungen von textuellen Datengrundlagen (Corpora) hat in der historischen Sprachwissenschaft des Deutschen eine lange und wohletablierte Tradition. Mit der Verfügbarkeit von digitalen Textcorpora und darauf bezogenen Werkzeugen bieten sich zum einen neue individuelle Arbeitsmöglichkeiten, zum anderen stellt sich aber auch die Frage, ob und wie die Arbeit mit und an digitalen Ressourcen sich gemeinschaftlich organisieren lässt.

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, welche Textcorpora und Werkzeuge für die Arbeit zu unterschiedlichen Sprachstadien des Deutschen und zu unterschiedlichen Arten von sprach- und kommunikationshistorischen Fragestellungen derzeit zur Verfügung stehen. Dabei sollen auch zwei Projekte vorgestellt werden, welche die kollaborative Pflege sprachhistorischer Ressourcen verbessern sollen: ein in Vorbereitung befindliches zentrales Verzeichnis digitaler Ressourcen für die historische Sprachwissenschaft und das Erweiterungsmodul des Deutschen Textarchivs.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 28.02.2012 | Druckversion |

Stefan Hartmann (Mainz)

Ergoogelung, Entfreundung, Klarifizierung: Zur Produktivität der ung-Nominalisierung im Gegenwartsdeutschen im diachronen Vergleich

Vom Fnhd. zum Nhd. hat das Wortbildungsmuster V+ung einen entscheidenden Produktivitätswandel erfahren (vgl. Demske 2000). Die semantischen und morphologischen Restriktionen zur Neubildung von ung-Nomina im Gegenwartsdeutschen sind noch immer nicht erschöpfend beschrieben (vgl. Knobloch 2002; zu einem neuen, jedoch streitbaren Ansatz vgl. Roßdeutscher 2010). Dieser Beitrag stellt erste Ergebnisse einer korpusbasierten Studie zur Entwicklung der ung-Nominalisierung vom bisher in der Forschung zum ung-Suffix vernachlässigten Mittelhochdeutschen bis zum Gegenwartsdeutschen vor, wobei − entsprechend dem Motto der Tagung − die diachrone Erklärung der Situation im heutigen Deutschen im Vordergrund steht. Anhand der Korpusbefunde, die Belege aus dem Mittelhochdeutschen, dem Frühneuhochdeutschen und dem Neuhochdeutschen umfassen, wird dargelegt, wie die Lexikalisierung einzelner hochfrequenter ung-Nomina von verbnahen Derivaten hin zu prototypisch(er)en Nomina (vgl. Hartmann im Ersch.) das Wortbildungsmuster selbst durch die Herausbildung neuer Input-Restriktionen (im Sinne von Scherer 2006) beeinflusst hat. Die gegenwartsdeutschen Belege machen aber auch deutlich, dass trotz dieser Restriktionen immer wieder okkasionelle Bildungen auf -ung entstehen, darunter auch zunächst unerwartete wie Tankung oder Tortung.

Literatur

Demske, Ulrike (2000): Zur Geschichte der ung-Nominalisierung im Deutschen. Ein Wandel morphologischer Produktivität, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 122, 365-411.

Hartmann, Stefan (im Ersch.): Linguistische Kategorien und derivationsmorphologischer Wandel. Prototypenansätze in der Sprachwissenschaft am Beispiel der diachronen Entwicklung der ung-Nominalisierung. Erscheint in: Fritz, Elisabeth et al. (eds.): Kategorien zwischen Denkform, Analysewerkzeug und historischem Diskurs. Heidelberg.

Knobloch, Clemens (2002): Zwischen Satz-Nominalisierung und Nennderivation: -ung-Nomina im Deutschen, in: Sprachwissenschaft 27, S. 333-362.

Roßdeutscher, Antje (2010): German -ung-Nominalisation. An Explanation of Formation and Interpretation in a Root-Based Account, in: Olsen, Susan (ed.): New Impulses in Word-Formation. (Linguistische Berichte; Sonderheft 17.) Hamburg, S. 101-132.

Scherer, Carmen (2006): Was ist Wortbildungswandel?, in: Linguistische Berichte 205, 3-28.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 29.02.2012 | Druckversion |

Łukasz Jędrzejowski (Berlin)

Welche Geschichte verspricht versprechen zu versprechen?

Im Gwd. kann versprechen auf zweierlei Weise gebraucht werden. Zum einen fungiert es als ein kommissives Sprechaktverb, ist dreistellig, wobei das Adressatenargument im Dativ realisiert wird, und drückt eine positive Evaluation der eingebetteten Proposition aus (vgl. (1): versprechen1). Zum anderen handelt es sich um eine Verwendung, bei der kein Sprechakt vorliegt, das Adressatenargument abwesend ist und es starke Anzeichen dafür gibt, dass die eingebettete Proposition sich als wahr erweisen wird (vgl. (2): versprechen2). Was beide Gebrauchsweisen verbindet, sind eine positive Evaluierung der Proposition und eingebettete Infinitivkomplemente im 2. Status (im Sinne von Bech 1955/57):

(1) Jakobi verspricht seiner Mutterj [_i/*j die Blumen regelmäßig zu gießen].

(2) Das Wetter verspricht [#schlimmer/OKschön zu werden].

Die letztere Verwendungsweise wird in der Literatur unterschiedlich behandelt. Während Askedal (1997) versprechen2 und drohen2 mit anderen Auxiliarverben vergleicht und sie als Modalitätsverben bezeichnet, sprechen Diewald & Smirnova (2011) von Evidentialitätsmarkern. Einen anderen Standpunkt vertritt Reis (2005, 2007), die drohen2 und versprechen2 mit Modalverben und dem klassischen Anhebungsverb scheinen vergleicht, um im Endeffekt schlussfolgern zu können, dass drohen2 und versprechen2 temporal-aspektuelle Prädikate sind und sich wie Phasenverben verhalten.

In dem Vortrag werde ich mich auf das Prädikat versprechen und seine beiden Gebrauchsweisen konzentrieren. In erster Linie stelle ich seine Entwicklungsgeschichte bzgl. eingebetteter Satzkomplemente dar und zeige, seit wann und unter welchen Umständen die (nicht-)kommissive Lesart mit eingebetteten Infinitivkomplementen lizensiert wurde. Dabei wird auf unterschiedliche Aspekte eingegangen werden: (i) ahd. Präfixvarianten: far-, furi-, fer-, fir- und faur- und ihre Bedeutung bei der Dekomposition von versprechen, (ii) mhd. Wettbewerb zw. versprechen und (ver)heißen, dessen Verlauf zum Teil noch im Gwd. zu beobachten ist, (iii) den Einfluss des semantischen Wandels von versprechen auf eingebettete Satzkomplemente, (iv) die Bedeutung der negativen vs. positiven Evaluierung der eingebetteten Proposition, und (v) die Rolle der dritten Konstruktion (im Sinne von Wöllstein-Leisten 2001) bei eingebetteten Infinitivkomplementen. Die Diskussion wird mit einem diachronen Vergleich zw. versprechen2 und dem klassischen Phasenprädikat beginnen abgerundet. Daraus wird ersichtlich werden, dass es sich trotz zweier unterschiedlicher Entwicklungspfade, die versprechen2 und beginnen in der Geschichte des Deutschen durchwandert haben, anbietet, beide Prädikate auf einen temporal-aspektuellen Nenner zu bringen.

Bibliographie:

Askedal, John Ole (1997): drohen und versprechen als sog. ‚Modalitätsverben’ in der deutschen Gegenwartssprache, in: Deutsch als Fremdsprache 34: 12-19.

Bech, Gunnar (1955/57): Studien über das deutsche verbum infinitum. Kopenhagen: Munksgaard.

Diewald, Gabriele & Elena Smirnova (2011): The German evidential constructions and their origins. A corpus based analysis, in: In the mood for mood hrsg. von Tanja Mortelmans, Jesse Mortelmans, and Walter de Mulder. Amsterdam: Rodopi, S. 81-100.

Reis, Marga (2005): Zur Grammatik der sog. ‚Halbmodale’ drohen/versprechen + Infinitiv, in: Deutsche Syntax: Empirie und Theorie. Symposium in Göteborg 13.-15. Mai 2004 hrsg. von Franz Josef D'Avis. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, S. 125-145.

Reis, Marga (2007): Modals, so-called semi-modals and grammaticalization in German, in: Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis 12 (1): 1-57.

Wöllstein-Leisten, Angelika (2001): Die Syntax der dritten Konstruktion. Eine repräsentationelle Analyse zur Monosententialität von zu-Infinitiven im Deutschen. Tübingen: Stauffenburg.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: xx.xx.xxxx | Druckversion |

Wolf Peter Klein (Würzburg)

Sprachwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Normprobleme

(noch) kein Abstract

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 03.02.2012 | Druckversion |

Ane Kleine-Engel (Luxemburg) / Jutta Schumacher (Luxemburg)

Reflexe des Sprachwandels in formelhaften Wendungen am Beispiel des Luxemburgischen und benachbarter Varietäten des Deutschen

Während das Deutsche auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurückblicken kann, tritt das Luxemburgische erst allmählich aus dem Varietätengefüge moselfränkischer Mundarten hervor. Seit 1984 ist es offiziell Nationalsprache des Landes und kann auf eine vielstimmige Kodifizierungstätigkeit (v. a. um die Wende vom 19. ins 20. Jh.) zurückblicken. Nicht zuletzt bei den Bemühungen um die Herausstellung der Eigenständigkeit des Luxemburgischen wurden (und werden) gern als „typisch luxemburgisch“ empfundene Phraseologismen beschworen. Doch ein modernes Wörterbuch des Luxemburgischen liegt nicht vor; vergleichbares zu Wanders Deutsches Sprichwörter-Lexikon oder Röhrichs Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten o. ä. fehlt ganz. DoLPh versucht nun sowohl die luxemburgische Phraseologie im rezenten Sprachgebrauch systematisch zu erfassen, als auch, als historisch-diachrones Projekt, die Entwicklung formelhafter Wendungen im Luxemburgischen zu beleuchten. So tritt u. a. die Rolle von Wörterbüchern und deren Kodifikation erst zu Tage, blickt man auf den tatsächlichen Variantenreichtum und die breite Entwicklungsschneise, wie sie korpusgestützte Belege ihren (vermeintlichen) Nennformen oder Leitvarietäten gegenüberstellen.

Dabei zeigen sich Reflexe der Sprachwandelprozesse in formelhaften Wendungen in vielfältiger Weise. So können im Abgleich mit den benachbarten Mundarten der Großregion verschiedene Phänomene beobachtet werden, beispielsweise der schwankende Einfluss des Französischen, spezifische Reflexe auf die Mündlichkeit (bei der primär oralen Domäne des Luxemburgischen), die Abwesenheit einer reglementierenden Standardsprache oder die zeitversetzte Verfestigung etwa von Paarformeln im Luxemburgischen vs. im Standarddeutschen.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 23.02.2012 | Druckversion |

Michail L. Kotin (Zielona Góra)

Zur Erklärungsadäquatheit im Sprachwandel

Das Problem und der Begriff der Erklärungsadäquatheit in der Sprachwissenschaft sind in der generativen Grammatik entstanden. Die Erklärungsadäquatheit wurde der in der vorchomskyschen Linguistik herrschenden und von Chomsky als prätheoretisch stigmatisierten Beschreibungsadäquatheit gegenübergestellt. Eine theoriefähige Sprachbehandlung sollte − so die Hauptforderung der Generativistik − nicht die empirisch wahrnehmbaren Phänomene beschreiben, sondern die darunter steckenden coverten, kryptotypischen Strukturmuster aufdecken, die aus der klassischen generativen Syntax als Tiefenstrukturen bekannt sind. Im Unterschied zur Beschreibungsadäquatheit, die nach Chomsky und seinen Nachfolgern keinesfalls die Aufgabe der Linguistik sein darf, ist die Erklärungsadäquatheit das Ergebnis der Prozedur einer wissenschaftlichen Entdeckung, welche mit der in den Naturwissenschaften üblichen Methoden vergleichbar ist. Hinter dem empirisch wahrnehmbaren Wasser sieht der Chemiker das H2O-Molekül. Hinter den sichtbaren weißen und roten Erbsenblüten stecken für den Genetiker die Gene etc. Ähnlich stecken hinter den Äußerungen einer beliebigen Sprache unsichtbare, aber logisch ableitbare Regeln ihrer Generierung, die als Tiefenstrukturen feststellbar sind und in symbolischen Formeln als coverte Grundmuster dargestellt werden können (vgl. von Stechow 1993, 7).

Was bedeutet nun aber diese genuin synchrone Evidenz für die historische Sprachwissenschaft und für den Sprachwandel? Was kann dort als erklärungsadäquat gelten? Diese Frage beantworten die Sprachwandelforscher unterschiedlich, mitunter gegensätzlich. Die organologischen Erklärungsansätze reichen von der Forderung nach Eliminierung der Muse Klio von der Sprachwandelforschung und der Beschränkung dieser Letzteren auf die Untersuchung der aus dem Spracherwerb ableitbaren Wandelphänomene (Lightfoot) über die organologisch-teleologischen Konzepte (wie die Natürlichkeitstheorie, vgl. Wurzel, Mayerthaler, Dressler u. a.) bis zur Verabsolutierung der von der Ontogenese losgelösten, neodarwinistisch konzipierten Phylogenese (Lass). Die instrumentalistisch-teleologischen Theorien (wie die von Coseriu), die instrumentalistisch-ateleologischen Modelle (wie das von Keller) oder die soziopragmatisch begründeten Erklärungsansätze (wie der von Labov) arbeiten mit finalistischen resp. kausalistischen Erklärungsmethodiken, die, je nachdem, an welche Sprachwandelphänomene sie angewandt werden, mehr oder minder erfolgreich sind.

Angestrebt wird die Aufstellung eines Sprachwandelkonzepts, das von der ontologischen Autonomie des Forschungsobjekts Sprache und ihrer genuinen Historizität ausgeht. Die Erklärungsadäquatheit für den Sprachwandel ergibt sich lediglich aus der ontologisch basierten Sprachdefinition, in der Sprachsubstanz, Sprachgenesis und Sprachfunktion als historische Konstanten behandelt werden.

Auswahlbibliographie

Chomsky, Noam: Syntactic Structures, Den Haag: Mouton 1957.

Chomsky, Noam: Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge/Mass.: University Press 1965.

Chomsky, Noam: Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use, New York: Praeger Publishers 1986.

Coseriu, Eugenio: Sincronia, diacronia e historia. El problema del cambio linguístico. Montevideo: Universidad de la República 1958.

Dressler, Wolfgang U./Mayerthaler, Willi/Panagl, Oswald/Wurzel, Wolfgang U.: Leitmotifs in Natural Morphology, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins 1987.

Jacobs, Joachim/Stechow von, Arnim/Sternefeld, Wolfgang/Vennemann, Theo (Hgg.): Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, Halbbd. 1, 2, Berlin − New York: de Gruyter 1993.

Keller, Rudi: Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. 3., durchgesehene Auflage, Tübingen und Basel: Francke Verlag 2003.

Kotin, Michail L.: Die Sprache in statu movendi. Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Bde. 1-2. Heidelberg: Carl Winter Verlag 2005-2007.

Labov, William: Rules for Ritual Insults, in: Labov, William: Language in the Inner City, Philadelphia: University Press 1972, p. 297-353.

Lass, Roger: Historical Linguistics and Language Change, Cambridge: Cambridge University Press 1997.

Lightfoot, David W.: How to Set Parameters − Arguments from Language Change, Cambridge: MIT Press 1991.

Lightfoot, David W.: The development of language − Acquisition, change and evolution, Oxford: Blackwell 1999.

Mayerthaler, Willi: Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden: Athenaion 1981.

Stechow, Arnim von: Die Aufgaben der Syntax, in: Jacobs, Joachim et al. (Hgg.) 1/1993, S. 1-88.

Wurzel, Wolfgang Ulrich: Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Ein Beitrag zur morphologischen Theoriebildung, Berlin: Akademie 1984, 2. Aufl. 2001.

Abstract |

schließen |

| Stand: 19.03.2012 | Druckversion |

Julia Krasselt (Bochum)

„…, dass diese 5 Teile bei dem Rat sollen liegen bleiben.“ Eine korpuslinguistische Untersuchung zu Serialisierung im frühneuhochdeutschen Verbalkomplex von Nebensätzen

Die Abfolge der verbalen Teile im Verbalkomplex subordinierter Sätze ist im Standard-Gegenwartsdeutschen auf feste Abfolgen beschränkt. So gilt bei Zwei‐Verb‐Clustern die Abfolge infinites Verb vor finitem Verb (2‐1‐Abfolge, so wie in „…, dass er den Jungen gesehen2 hat1.“). Für Drei‐Verb‐Cluster gilt die absteigende Folge 3‐2‐1 (so wie in „…, da sie verkauft3 worden2 sind1.“); eine Abfolge, bei der die finite Verbform am Anfang des Verbalkomplexes stehen kann, ist nur bei Konstruktionen mit Modalverben oder lassen möglich (so wie in „…, dass sie es haben lesen müssen.“; in diesem Beispiel ist nur die Abfolge 1‐3‐2 möglich). Historische Sprachstufen des Deutschen weisen hier wesentlich mehr Variation auf − für das Frühneuhochdeutsche sind im Bereich der Zwei‐Verb‐Cluster sowohl absteigende als auch aufsteigende Abfolgemöglichkeiten belegt, bei Drei‐Verb‐Clustern sind neben den genannten zwei Serialisierungsvarianten weitere Kombinationsmöglichkeiten zu finden.

(1) …, die auch Hanß Swenichen von der kinder wegen von bemelten baccalaureo Ambrosio sal1 aufheben2. (Leipzig 1494)

(2) …, das sie er Otten Spigel 51 steyn und 14 lb wulle abgekauft2 haben1. (Leipzig 1495)

(3) …, so die Stengerin yrer tochter, Sebalt Koniges eheweyb, selligen, solle1 gelihn3 haben2. (Leipzig 1491)

(4) …, das sie im den zu gutem dancke bar betzalt3 haben2 solle1. (Leipzig 1491)

In diesem Vortrag soll eine korpuslinguistische Untersuchung zur Serialisierung in Zwei‐ und Drei‐Verb‐Clustern vorgestellt werden. Das Korpus besteht aus kanzleisprachlichen Texten, die im 15. Jahrhundert in den Städten Leipzig und Amberg geschrieben wurden (Steinführer 2003, Laschinger 1994‐2004). Das Korpus, das aus circa 800.000 Wörtern besteht, liegt in digitaler Form sowie annotiert nach Wortarten und Satzgrenzen vor und ermöglicht dadurch die automatische Abfrage von Verbclustern in Nebensätzen. Anknüpfend an bisherige, auf kleineren, manuell durchsuchten Korpora aufbauende Studien (u.a. Ebert 1981, Reifsnyder 2003, Sapp 2011) soll der Einfluss sprachinterner und –externer Faktoren auf die Serialisierung der verbalen Bestandteile untersucht werden.

Referenzen

Ebert, R. P. (1981). Social and stylistic variation in the order of auxiliary and nonfinite verb in dependent clauses in Early New High German. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 103: 204–237.

Laschinger, J. (1994‐2004). Denkmäler des Amberger Stadtrechts. 1034‐1556. 2 Bände. Beck, München.

Reifsnyder, K. (2003). Vernacular versus Emerging Standard: An Examination of Dialect Usage in Early Modern Augsburg (1500‐1650). Dissertation, University of Wisconsin.

Sapp, C. D. (2011). The Verbal Complex in Subordinate Clauses from Medieval to Modern German. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.

Steinführer, H. (2003). Die Leipziger Ratsbücher 1466‐1500. Forschung und Edition. 2 Bände. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Alexandra N. Lenz (Wien)

Synchrone Dialektvariation als Spiegel diachroner Pfade − Resultativkonstruktionen in „real-“ und „apparent-time“

Nicht selten sieht sich die empirisch ausgerichtete Sprachgeschichtsforschung mit dem Problem konfrontiert, dass Thesen bezüglich der Emergenz und chronologischen Abfolge von Sprachwandelphänomenen nur eingeschränkt auf der Grundlage einer qualitativ und quantitativ zufriedenstellenden empirischen Datenbasis überprüft werden können (s. Hoffmann 1998). Gerade im Hinblick auf regionalsprachliche Fragestellungen, die die areal-horizontale und vertikal-soziale Variation in den Blick nehmen, können fehlende Quellen, unzureichende Textsortenverteilungen und niedrige Belegfrequenzen besondere forschungspraktische Probleme darstellen. Ein Lösungsweg, der im Vortrag einer kritischen Diskussion unterzogen wird, besteht in dem Ausweichen auf „apparent-time“-Analysen, in deren Rahmen die sprachhistorischen Lücken in den „real-time“-Daten durch die Analyse synchroner Variation gegenwartssprachlicher Daten ausgeglichen werden. Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, dass „[f]rom observation in vivo, it [the theory of language; author] can learn things about language change that are simply lost in the monuments of the past.“ (Weinreich/Labov/Herzog 1968: 184) Der Phänomenbereich, der zur Diskussion des theoretisch-methodischen Problems herangezogen wird, umfasst Resultativkonstruktionen (s. Duden 2009: 790f.), die im deutschen Sprachraum gegenwärtig in verschiedenen Regionen und dort in verschiedenen vertikalen Varietäten/Sprechlagen unterschiedliche Grammatikalisierungsgrade erreicht haben (z. B. „bringen/bekommen/kriegen + direktive Präpositionalphrase“ wie etwas in Ordnung bringen/bekommen/kriegen oder „machen/bekommen/kriegen + Adjektivphrase“ wie jemanden satt machen/bekommen/kriegen). Inwieweit die synchrone (areal-vertikale) Variation Aussagen bezüglich der Grammatikalisierungspfade der Konstruktionen ermöglicht und in welchem Maße sich die synchronen Befunden mit diachronen Daten decken lassen, ist die zentrale Frage, auf die im Vortrag auf der Grundlage umfangreicher Korpusanalysen eingegangen wird. Dabei werden sowohl sprachhistorische Korpora als auch jüngst erhobene Daten aus aktuellen Dialektsyntaxprojekten in die Diskussion einfließen.

Literatur

Duden (2009). Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Herausgegeben von der Dudenredaktion. 8., überarbeitete Auflage. Duden Band 4.

Hoffmann, Walter (1998): Probleme der Korpusbildung in der Sprachgeschichtsschreibung und Dokumentation vorhandener Korpora. In: Besch, Werner [u. a.] (Hg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin/New York: De Gruyter, 875−889.

Weinreich, Uriel / Labov, William / Herzog, Marvin I. (1968): Empirical Foundations for a Theory of Language Change. In: Lehmann, Winfred P. / Malkiel, Yakov (eds.): Directions for Historical Linguistics. A Symposium. Austin [Texas]/London, 95−188.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 29.02.2012 | Druckversion |

Jessica Nowak (Mainz)

spinnen − sponn? − gesponnen: Die Ablautalternanz x-o-o als Alternative zum „Schwachwerden“

Klassische und von Werken wie dem Duden (2011) oder Wahrig (2003) immer wieder aufgegriffene Zweifelsfälle aus dem Bereich der Konjugation sind Stark-Schwach-Schwankungen bei historisch starken Verben, vgl. melkte/molk, gegärt/gegoren usw. Ein Nebenpfad zu dieser "Hauptstraße" der Regularisierung niedrigfrequenter starker Verben besteht in der Annahme der konkreten Ablautalternanz x-o-o, die historisch der 2. Ablautreihe entspringt (Typ fliegen − flog − geflogen). Hier lassen sich gegenwärtige Schwankungsfälle bezüglich des Präteritalablauts verorten, die bisher unbeachtet geblieben sind, vgl. sponn/spann, schwomm/schwamm, erstoch/erstach usw.

Zunächst soll die statistische Signifikanz solcher Zweifelsfälle mittels Korpusrecherchen nachgewiesen werden. Der Blick in die Diachronie verhilft schließlich, das Phänomen sprachwandeltheoretisch als (partielle) Regularisierungsstrategie minderfrequenter starker Verben zu interpretieren: Frühneuhochdeutsch haben gut zwei Dutzend "schwächelnder" starker Verben auf das x-o-o-Modell gesetzt und ihre Ablautstruktur vereinfacht, z.B. bellen − ball − gebollen → bellen − boll − gebollen. Die Annahme von x-o-o kann wie bei bellen einen "Umweg" auf dem Weg in die schwache Klasse darstellen, aber auch eine stabile Endstation der partiellen Regularisierung, vgl. heben, fechten, schwören. Damit erweist sich x-o-o als echte Alternative zum 'Schwachwerden'.

Literatur

Aldenhoff, Jules. 1961. Doppelformen im Verbalsystem. In: Revue des Langues Vivantes. Bd. 27. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Andresen, Gustaf Karl. 1898. Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen. Leipzig: Reisland.

Duden. 2011. Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Duden Band 9. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag.

Duden. 2009. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden Band 4. Mannheim [u.a.]: Dudenverlag.

Muthmann, Gustav. 1994. Doppelformen in der deutschen Sprache der Gegenwart. Studie zu den Varianten in Aussprache, Schreibung, Wortbildung und Flexion. Tübingen: Niemeyer.

Wahrig. 2003. Fehlerfreies und gutes Deutsch. Band 5. Gütersloh [u.a]: Wissen-Media-Verlag.

Wustmann, Gustav. 1896. Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen. Leipzig: Grunow.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: xx.xx.xxxx | Druckversion |

Damaris Nübling (Mainz)

Sprachwandel und seine Reflexe im Neuhochdeutschen: Zweifelsfälle

(noch) kein Abstract

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Klaus Peter (Bern)

Steuerungsfaktoren für Parallel- vs. Wechselflexion bei Adjektivreihungen

Attributive Adjektive in Nominalphrasen ohne Artikelwort werden im Neuhochdeutschen stark flektiert (mit gutem Wein), dies gilt grundsätzlich auch bei der Aneinanderreihung von mehreren attributiven Adjektiven: mit gutem französischem Wein. So zumindest ist es von der (präskriptiven) Norm vorgesehen (vgl. Duden 2007, s. v. Adjektiv); ein Blick in eine beliebige Tageszeitung genügt allerdings, um festzustellen, dass die Flexion des zweiten Adjektivs schwankt:

China hat seine Währung nach großem internationalen Druck erneut aufgewertet (welt.de, 28.06.2010)

"Wir beobachten, dass die Schweiz unter grossem internationalen Druck steht, zu kooperieren, wenn es um Steuerflüchtlinge geht. […]" (tagesanzeiger.ch, 14.02.2012)

Die schwankende Flexion in Adjektivreihungen ist nicht ausschließlich ein Phänomen des Gegenwartsdeutschen, sondern auch in älteren Sprachstufen des Deutschen zu beobachten. Da die präskriptive Linguistik spätestens seit dem 20. Jahrhundert die Parallelflexion allerdings bevorzugt, wird die schwache Flexion von Adjektiven in Reihungen in Grammatiken oft als Sprachwandelphänomen dargestellt (vgl. hierzu auch Nübling 2011).

Im Beitrag geht es um die Frage, welche Faktoren für die schwache Flexion verantwortlich sein können: als zentraler Faktor wird in der Literatur gemeinhin die Semantik der Adjektive genannt, die u. a. auch die Grundlage der Einschließungsregel bildet, wonach das zweite Adjektiv dann schwach flektiert wird, wenn es mit dem attribuierten Substantiv eine begriffliche Einheit bildet (vgl. Eisenberg 2006: 415). Im Vortrag wird diskutiert, ob die Variation der Flexion ausschließlich semantisch erklärt werden kann oder inwieweit auch andere Faktoren für die adäquate Beschreibung des Phänomens berücksichtigt werden müssen.

Eisenberg, Peter (2006): Grundriss der deutschen Grammatik. Band 2: Der Satz. 3., durchges. Aufl. Stuttgart/Weimar: Metzler.

Duden (2007): Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 6., vollst. überarb. Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverlag. (= Duden 9).

Nübling, Damaris (2011): "Unter großem persönlichem oder persönlichen Einsatz? Der sprachliche Zweifelsfall adjektivischer Parallel- vs. Wechselflexion als Beispiel für aktuellen grammatischen Wandel". In: Köpcke, Klaus Michael/Ziegler, Arne (Hrsg.): Grammatik − Lehren, Lernen, Verstehen. Zugänge zur Grammatik des Gegenwartsdeutschen. Berlin/New York: de Gruyter. (= Reihe Germanistische Linguistik 293.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 20.03.2012 | Druckversion |

Christine Pretzl (Regensburg)

Sprachwandel in Märchentexten? Überlegungen zu einer scheinbar wandlungsresistenten Textgattung

Nach der Bibel sind die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm das erfolgreichste Werk in deutscher Sprache weltweit. Bis heute erfahren diese Texte hohe Auflagenzahlen, vor allem wenn sie − wie in zahlreichen Editionen angegeben − „unverändert der Gesamtausgabe der Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm, entnommen“ sind.

Der Sprachduktus des 19. Jahrhunderts scheint also ein Erfolgsgarant für den Absatz von Märchentexten bis ins 21. Jahrhundert hinein zu sein. Im Umkehrschluss bedeutet das nichts weniger als die Tatsache, dass die vielfältigen Sprachwandelerscheinungen auf lexikalischer, morphologischer und syntaktischer Ebene im Bereich der Märchen bis heute kaum eine Rolle spielen, dass also eine Resistenz gegenüber Sprachwandelprozessen − als bewusster Reflex gewissermaßen − bis in heutige Zeit deutlich wird.

Mit der komplexen Genese der Grimmschen Märchen entstand eine märchentypische Sprache, die eine gewisse Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen kann und maßgebend für weitere Märchensammler im Gefolge der Brüder Grimm war. In diesem Sinne wird im Rahmen des Vortrags anhand eines sprachwissenschaftlich bislang unerforschten Textkorpus aus dem Nachlass eines Oberpfälzer Märchensammlers der Entstehungsprozess einzelner Märchentexte aus dem 19. Jahrhundert und damit deren sprachlich-literarische Gestaltung nachvollzogen. Der kontrastive Vergleich zwischen den bekannten Texten der Brüder Grimm und der Sammlung Franz Xaver von Schönwerths verspricht interessante Gemeinsamkeiten und Unterschiede gleichermaßen.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 05.03.2012 | Druckversion |

Jörg Riecke (Heidelberg)

Beobachtungen zur Sprache der Kriegstagebücher Friedrich Kellners (1939 - 1945)

Wir befinden uns im Jahr 1938. Ganz Deutschland ist gleichgeschaltet … ganz Deutschland? Nein! Ein unbeugsamer Geist in der hessischen Kleinstadt Laubach hört nicht auf, der nationalsozialistischen Rhetorik und Propaganda Widerstand zu leisten. So wie die Einwohner von Goscinnys und Uderzos kleinem gallischen Dorf sicher nicht die einzigen waren, die sich der römischen Herrschaft entgegenstellten, so steht auch Friedrich Kellner hier stellvertretend für jene Männer und Frauen, die sich trotz aller Propaganda und Gleichschaltung eine eigene, unangepasste Meinung bewahren konnten. Der Laubacher Justizinspektor Friedrich Kellner (1885-1970) schrieb von 1939 bis 1945, vom ersten bis zum letzten Tag des zweiten Weltkrieges, ein Tagebuch, das die Entwicklung von Politik und Propaganda der nationalsozialistischen Diktatur dokumentiert und kritisch begleitet. Damit handelt es sich um eine wichtige Quelle für die „Sprache im Nationalsozialismus“, aber darüber hinaus auch für den Sprachgebrauch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der − was aber nur in nicht-normalisierten Editionen sichtbar wird − sich auch in manchen grammatischen Einzelheiten vom heutigen Deutsch unterscheidet. Friedrich Kellners grammatische Selbstkorrekturen werden dabei als „Reflexe des Sprachwandels“ gedeutet.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Elke Ronneberger-Sibold (Eichstätt)

Einführung in die historische Morphologie des Deutschen von der Gegenwartssprache aus

In meinem Vortrag möchte ich ein neues Konzept einer Einführung in die historische Flexionsmorphologie des Deutschen vorstellen. Im Gegensatz zum herkömmlichen chronologischen Fortschreiten vom Indogermanischen oder Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen schlägt es den umgekehrten Weg ein: Ausgehend vom gegenwartssprachlichen Flexionssystem wird gezielt die Frage beantwortet, warum und wie dieses so geworden ist, wie es sich heute darstellt, insbesondere an den Stellen, an denen es unnötig kompliziert erscheint. Für die Studierenden erhöht sich auf diese Weise die Motivation, sich mit diesem als „langweilig“ und „nutzlos“ geltenden Gegenstand zu beschäftigen, weil sie auf Fragen ihrer späteren Schüler (und auch ihre eigenen) vorbereitet werden. Solche Fragen gelten etwa der Herkunft, stilistischen Einordnung oder schlicht der synchronen „Richtigkeit“ von Varianten (ist z.B. gewinkt oder gewunken „richtig“?), der Rolle der Dialekte („darf“ man in Bayern i kimm statt ich komme sagen?) oder auch dem „Sinn“ so mancher scheinbar überflüssiger morphologischer Komplikation des Deutschen (etwa im Vergleich mit dem Englischen): Warum gibt es z.B. im Deutschen drei Genera, acht Pluralallomorphe und eine starke und eine schwache Adjektivflexion?

Eine solche Herangehensweise erfordert einige Umgewichtungen des Stoffes im Vergleich zu herkömmlichen Einführungen:

- Im Vordergrund stehen Entwicklungen, die produktive Reflexe in der deutschen Gegenwartssprache hinterlassen haben. Unter diesem Gesichtspunkt sind z.B. bestimmte Flexionseigenschaften der Präteritopräsentien wie die Endungslosigkeit in der 3.Sg.Präs.Ind. (umgangssprachlich er brauch nach er muss, darf usw.) wichtiger als die im Nhd. eben nicht mehr produktiven mhd. Klassen der starken Verben. Dies führt zumindest stellenweise zu einer Reduktion des Stoffes im Vergleich zu herkömmlichen Einführungen.

- Dieser Reduktion steht eine Ausweitung der diachronen Perspektive auf frühere Sprachstufen gegenüber, denn eine sinnvolle historische Erklärung mancher im Gegenwartsdeutschen produktiver (oder zumindest auffälliger) Phänomene kann eine größere zeitliche Tiefe erfordern als die häufig praktizierte Beschränkung auf das Mittel- und Althochdeutsche.

- Die Frage nach der Funktion solcher Phänomene im Sprachgebrauch erfordert die Einbeziehung anderer Komponenten der Grammatik, insbesondere der Syntax. Auch dies vergrößert den Stoff, macht ihn aber gleichzeitig durch die funktionale Vernetzung viel interessanter.

Insbesondere Punkt 3 wird im Vortrag am Beispiel der Flexion der nominalen Wortarten gezeigt.

Eine Einführung der hier vorgestellten Art in die historische deutsche Sprachwissenschaft wird seit Jahren in Eichstätt erprobt. Einige andere bayerische Universitäten haben sie zumindest teilweise übernommen. Ein Lehrbuch zur historischen Morphologie ist in Vorbereitung.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 01.03.2012 | Druckversion |

Sebastian Rosenberger (Heidelberg)

Wortgruppe und Univerbierung. Lexikalischer Wandel seit dem 17. Jahrhundert am Beispiel Grimmelshausens

Im Projekt „Digitale Grimmelshausen-Edition“ (Heidelberg/Wolfenbüttel) wird das gesamte Korpus von Grimmelshausens (um 1622−1676) literarischen Werken lexikalisch annotiert. Im Zuge dieser Arbeit fällt auf, dass bei Grimmelshausen − und auch in anderen Texten des 17. Jahrhunderts − der Übergang von der Wortgruppe zum Kompositum in vielen Fällen noch nicht abgeschlossen ist. Dies betrifft Substantive (Reichs Fürst), Verben (nieder setzen), Adjektive (Chur Sächsisch), Konjunktionen (nach dem) oder Adverbien (unter wegs), vereinzelt kommt es gar zu ganzen Verkettungen (fünf und zwantzig jährig). In anderen Fällen scheint der Prozess von der Wortgruppe zur Komposition weiter fortgeschritten zu sein, diese lexikalischen Einheiten erscheinen in einer Schreibweise mit Bindestrich (gott-ergeben).

Das syntaktische Umfeld dieser Wortgruppen, die enge semantische Verknüpfung der Einzelelemente sowie Untersuchungen von Belegstellen im Gesamtkorpus zeigen, dass es sich hier um feste Wendungen, um Kollokationen handelt, die regelmäßig erscheinen. Nach diesem Befund kann es sich nicht mehr um freie Wortgruppen handeln. Die zu untersuchenden Einheiten sind also im Prozess der Univerbierung von der Wortgruppe zum Kompositum bereits fortgeschritten, der Wortbildungsprozess selbst ist aber noch nicht abgeschlossen.

Für Fragen der lexikalischen Annotierung stellt sich nun das Problem, wie diese − nicht selten vorkommenden − festen Wortgruppen angemessen zu behandeln sind. Die Einzelelemente haben zwar ihre Eigenständigkeit z. T. verloren, doch als lexikalische Einheit scheinen sie noch nicht verstanden worden zu sein.

In diesem Vortrag soll versucht werden, diese Beobachtungen zu systematisieren. Außerdem sollen die Befunde im Korpus in die allgemeine sprachhistorische Entwicklung der Komposition im Deutschen eingeordnet werden. Schließlich wird der in der Digitalen Grimmelshausen-Edition praktizierte Lösungsansatz für das Problem der lexikalischen Annotierung solcher Phänomene vorgestellt.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 27.02.2012 | Druckversion |

Elisabeth Scherr (Graz)

Sprachwandel im Modalverbparadigma des Deutschen − funktional motivierte Integration und Reanalyse

Die Umstrukturierungen und die damit zusammenhängenden Grammatikalisierungsvorgänge im deutschen Modalverbparadigma sind in hohem Maße funktional motiviert und können unmittelbar auf semantische Differenzierungen, Auflösungstendenzen opaker Bedeutungsstrukturen und auf die Wirksamkeit aspektueller und skopusrelevanter Faktoren zurückgeführt werden. Diese Eigenschaften spielen bereits bei der Etablierung eines differenzierten Modalverbparadigmas eine zentrale Rolle, eine Entwicklung, die im Mittelhochdeutschen vor allem mit der semantischen Aufspaltung des Modalverbs mugen nachzuweisen ist (vgl. Lenz 1996: 403). Charakterisiert durch eine ausgeprägte semantische und syntaktische Polyfunktionalität, war dieses Verb auch in aspektueller Hinsicht unbeschränkt einsetzbar und deckte die meisten Bedeutungsnuancen der gegenwartssprachlichen Modalverben ab. Eine Funktionsübernahme semantischer Teilfelder von mhd. mugen durch Verben wie mhd. müezen, kunnen oder (nicht) durfen (ahd. bidurfan mit Infinitiv ,(nicht) nötig haben‘, ‚(nicht) bedürfen‘) hatte unmittelbare Auswirkungen auf die ab dem 16. Jh. immer stärker in den Hintergrund tretenden, ursprünglichen Bedeutungen der Verben (vgl. Heindl 2009: 126). Die so entstandenen semantischen Lücken wurden durch andere (Voll-)Verben geschlossen, die sich im Zuge des Reanalyseprozesses teilweise dem syntaktischen Verhalten der Verben, deren Stelle sie einnahmen, anglichen und so ins Modalverbparadigma eingegliedert wurden.

Als anschauliches Beispiel für diesen Verlauf kann die Integration von brauchen in das deutsche Modalverbparadigma angesehen werden, das noch im Alt- und im beginnenden Mittelhochdeutschen obligatorisch als Vollverb mit einem nominativischen Komplement konstruierte. Im 16. Jh. allerdings zeigt sich im Skopus eines Negationselements schon ein deutlicher Eintritt von (nicht) brauchen in das Modalverbparadigma, indem es die Bedeutung ,(nicht) nötig haben‘, die zuvor von (nicht) durfen besetzt wurde, übernimmt, jedoch obligatorisch den Infinitiv mit zu bindet. Die Fragen, denen in meinem Vortrag nachgegangen werden soll, lauten: Welche funktionale Lücke schließt brauchen, welche Motivationsfaktoren könnten für den diachronen Wandel und dessen Effekt in der deutschen Gegenwartssprache angegeben werden, welche Rückschlüsse können anhand dieses Beispiels auf die Umstrukturierung des Modalverbparadigmas gezogen werden? Der Blick auf dessen synchrone Beschaffenheit wird zeigen, dass im Fall des mhd. durfen und des modalen nhd. brauchen als sog. „Negative Polaritätselemente“ (Lenz 1996: 398) aspektuelle Tendenzen vor allem im Hinblick auf die Imperfektivität und damit gleichzeitig die Unterscheidung zwischen epistemischer und deontischer Modalverbbedeutung eine wichtige Rolle spielen. Damit soll illustriert werden, dass diese Eigenschaften den Reanalyseprozess und dessen Reflex in der Gegenwartssprache entscheidend (mit-)motivierten.

Literatur

Diewald, Gabriele (1999), Die Modalverben im Deutschen. Grammatikalisierung und Polyfunktionalität, Tübingen.

Heindl, Olga (2009), „Negation, Modalität und Aspekt im Mittelhochdeutschen im Vergleich zum Slawischen“, in: Werner Abraham/Elisabeth Leiss (Hgg.), Modalität. Epistemik und Evidentialität bei Modalverb, Adverb, Modalpartikel und Modus, (Studien zur deutschen Grammatik 77), Tübingen, 123-169.

Kolb, Herbert (1964), „Über brauchen als Modalverb“, in: Zeitschrift für deutsche Sprache, 20/1964, 64-78.

Leiss, Elisabeth (2000), „Verbalaspekt und die Herausbildung epistemischer Modalverben“, in: Ludwig Eichinger / Oddleif Leirbukt (Hgg.), Aspekte der Verbalgrammatik, Hildesheim / Zürich / New York, 63-83.

Lenz, Barbara (1996), „Wie brauchen ins deutsche Modalverb-System geriet und welche Rolle es darin spielt“, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 118/1996, 393-422.

Scaffidi-Abbate, August (1973), „‚Brauchen‘ mit folgendem Infinitiv“, in: Muttersprache, 83/1973, 1-45.

Traugott, Elizabeth (2006), „Historical aspects of modality“, in: William Frawley (Hg.), The expression of modality, (The Expression of Cognitive Categories 1), 107-140.

Abstract |

schließen |

| Stand: 29.02.2012 | Druckversion |

Susan Schlotthauer (Mannheim)

Präpositionale Attribute im Deutschen als Reanalyseprodukte

Als syntaktisches Charakteristikum des Gegenwartsdeutschen wird im Bereich der Nominalphrase gern der Gebrauch von Präpositionalattributen erwähnt. Andere Sprachen nutzen diese Form der adnominalen Modifikation weitaus weniger bzw. schließen sie bis auf wenige Ausnahmen ganz aus (z.B. Ungarisch, Türkisch). Aus diachroner Sicht ist dieser Bereich offenbar noch weitgehend unbehandelt geblieben: Über die Beobachtung hinaus, dass sie im Zeitraum von 1300 bis 1750 häufiger werden (vgl. bereits Paul 1920: 60/61), liegen keine Erkenntnisse vor, so kommt denn auch Ebert (1986: 99) zu dem Schluss „Über die Entwicklungen im Bereich der vom Substantiv abhängigen Präpositionalattribute ist nicht viel bekannt.“

Im Zusammenhang mit Präpositionalattributen ist zwei Phänomenen besondere Beachtung zu schenken: dem der potentiellen Ambiguität zwischen adnominaler und adverbaler Lesart der Präpositionalgruppe und dem der Möglichkeit der Extraktion bzw. Distanzstellung des Attributs. Beide Beobachtungen legen einen engen Zusammenhang zwischen nomen- und verbdependenten Präpositionalgruppen nahe. In diesem Sinne soll dafür argumentiert werden, dass zumindest ein Teil der Präpositionalattribute mittels Reanalyse aus verbdependenten Präpositionalgruppen erklärt werden kann.

Als Katalysator des Reanalyseprozesses werden die besonderen satztopologischen Gegebenheiten des Deutschen angenommen, die sich in der Zeit seit (spätestens) dem Ahd. herausgebildet und gefestigt haben. Eben diese topologischen Verhältnisse mit ihren Konsequenzen für die Stellung der nominalen und präpositionalen Satzglieder dienen als Erklärungsmuster für die hochfrequente Nutzung präpositionaler Attribute im Neuhochdeutschen. In Sprachen, die keine vergleichbare Satztopologie aufweisen, konnte und könnte der Reanalyseweg nicht im selben Maße beschritten werden, dies gilt u.a. für das Ungarische. Das Fest(er)werden der Wortstellung im Deutschen und die damit einhergehende größere Unabhängigkeit von informationsstrukturellen Gesichtspunkten hat zu einer höheren Frequenz der Abfolge [NP] [PP] geführt, welche den Weg zur Reanalyse als NP[NP + PP] geebnet hat.

Literatur:

Ebert, R. P. (1986): Historische Syntax des Deutschen 2: 1300 - 1750. Bern [u.a.]: Lang. (= Germanistische Lehrbuchsammlung: Abt. 1, Sprache; 6).

Paul, H. (1920): Deutsche Grammatik. Bd. IV. Syntax (zweite Hälfte). Halle: Niemeyer.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 19.09.2012 | Druckversion |

Augustin Speyer (Göttingen) / Jürg Fleischer (Marburg) / Katrin Kuhmichel (Marburg)

Der Status von Schwa in Goethes Werken − Epenthese und Standardnähe

Einer der charakteristischsten Lautwandelprozesse zwischen dem Alt- und Mittelhochdeutschen war die Nebensilbenabschwächung, die zur Zentralisierung der meisten unbetonten Vokale zu Schwa und schließlich in vielen Fällen zu Synkope oder Apokope des Schwa führte. Im weiteren Verlauf ging die Entwicklung dahingehend, dass in den meisten Dialekten auslautendes Schwa generell apokopiert wird, während es in den ostmitteldeutschen Dialekten weitgehend erhalten blieb. Da sich ab dem 16. Jahrhundert ein überregionaler sprachlicher Standard auf ostmitteldeutscher Grundlage entwickelt, stehen Schreibende von da an in einem Spannungsfeld zwischen dialektal bedingter Apokope und standardgemäßer Setzung von Schwa.

In unserem Vortrag demonstrieren wir diese Spannung beispielhaft anhand eines frühen Vertreters der modernen Sprachstufe, nämlich am Briefcorpus Johann Wolfgang von Goethes. Konkret untersuchen wir, unter welchen linguistischen Bedingungen Goethe Schwa setzt oder apokopiert. Um morphologisch bedingte Interferenzen auszuschalten, konzentrieren wir uns auf die Adverbien heute, gerne, balde. Vom dialektalen Hintergrund Goethes her ist die Schreibung von Schwa in der Regel als nach dem Vorbilde des Standard erfolgende Epenthese zu verstehen, die durchaus regelgeleitet ist. Die untersuchten Kontexte sind: Hiatvermeidung, prosodischer Parallelismus, Nachbarschaft zu einem prosodischen Einschnitt, Stellung im Satz. Es zeigt sich, dass v.a. die ersten drei Faktoren eine Rolle spielen; in der Interaktion der Faktoren lässt sich eine Rangfolge der Faktoren eruieren. Ferner zeigt sich deutlich ab Mitte der 1780er Jahre eine vermehrte Setzung des Schwa bei heute und gerne (in der Mitte der 1780er Jahre taucht auch verhältnismäßig häufig die sonst kaum benutzte Form balde auf). Dieser ‚classic turn‘ lässt sich auch an einem verwandten Corpus nachweisen, nämlich den als Brief gestalteten Teilen des Romans Die Leiden des jungen Werther in den beiden Fassungen von 1774 und 1787.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 29.02.2012 | Druckversion |

Renata Szczepaniak (Hamburg)

Grammatikalisierung in der Sackgasse? Vom Movierungssuffix -in zum Kongruenzmarker

Das Suffix -in dient im Deutschen in erster Linie zur Ableitung von weiblichen Personenbezeichnungen aus maskulinen Basen (Lehrer → Lehrer+in). Als Derivationssuffix präzisiert es das natürliche Geschlecht und kann in dieser Funktion ausschließlich auf belebte Referenten verweisen. In den neuhochdeutschen Schriftkorpora zeichnet sich aber ein funktionaler Wandel zum Kongruenzmarker ab (Jobin 2004, Scott 2009). Die in-Suffigierungen treten dann als Prädikatsnomina oder Appositionen (d.h. nicht-referentiell) meist in Verbindung mit solchen controller-Substantiven auf, die einen hohen Belebtheitsgrad aufweisen (die Partei als Initiatorin). Vereinzelt finden sich aber auch Belege, in denen der controller ein Abstraktum ist "Im Nhd. ist die Endung weniger Trägerin einer Kasusinformation..." (Beleg aus König 132001:110). Das Suffix befindet sich also offensichtlich im laufenden Grammatikalisierungsprozess.

In diesem Beitrag sollen Fakten zusammengetragen werden, die den heutigen Stand geprägt haben. So mehren sich schon im Mittelhochdeutschen Movierungskontexte mit Bezug auf personifizierte Abstrakta. Eine eher sprunghafte Extension ist dann zu Beginn des Neuhochdeutschen zu beobachten. Die Analyse der Belege aus dem DWDS-Korpus soll Faktoren aufdecken, die diese Kontexterweiterung begünstigt haben. Schließlich wird der aktuelle Stand der Grammatikalisierung im geschriebenen Korpus (mit Cosmas II) ermittelt. Im Vordergrund steht hier die Frage, ob das Suffix -in tatsächlich zum Kongruenzmarker werden kann oder ob es sich nicht vielmehr in einer Sackgasse der Grammatikalisierung befindet.

Literatur:

Jobin, Bettina (2004): Genus im Wandel. Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen. Stockholm.

König, Werner (132001): dtv-Atlas Deutsche Sprache. München.

Scott, Alan K. (2009): The Marking of Gender Agreement Using Derivational Affixes in German and Dutch. In: Journal of Germanic Linguistics 21/1, 37-89.

|

Abstract |

schließen |

| Stand: 28.02.2012 | Druckversion |