Millionen-Förderung für Smart Production Design Zentrum

Die Universität Siegen erhält für den Aufbau eines Smart Production Design Zentrums mehr als 3 Millionen Euro. An dem Zentrum sollen intelligente Werkzeuge entwickelt und erforscht werden, um den Wandel zur Industrie 4.0 aktiv mitzugestalten.

„Die Art und Weise, wie in der Industrie gearbeitet wird,

wird sich durch die Digitalisierung in den kommenden Jahren

grundlegend verändern“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Bernd

Engel vom Lehrstuhl für Umformtechnik der Universität

Siegen. MitarbeiterInnen, die aus 7.000 Kilometern

Entfernung per virtueller Realität eine reale Maschine

reparieren oder Werkzeuge, die aus dem 3D-Drucker kommen

und sich selbstständig an Situationen anpassen – all das

könnte in Unternehmen künftig Wirklichkeit werden. Im Smart

Production Design Zentrum (Smap) sollen genau solche

intelligenten Werkzeuge und Methoden entwickelt und

erforscht werden. WissenschaftlerInnen von fünf

verschiedenen Lehrstühlen der Universität Siegen arbeiten

dazu eng zusammen. Das Land NRW hat für das Projekt jetzt

Fördermittel in Höhe von 3.060.207 Euro bewilligt. Das Geld

stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

(EFRE).

„Wir freuen uns sehr über die Zusage. Das Smart Production

Design Zentrum ist ein Leuchtturmprojekt für den

Paradigmenwechsel im Werkzeugbau. Es wird die Sichtbarkeit

der Universität in unserer mittelständisch geprägten

Industrieregion deutlich erhöhen. Durch die Beteiligung von

Unternehmen aus ganz Deutschland hat es darüber hinaus eine

hohe Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort NRW“, sagt

Prof. Dr. Peter Haring Bolívar, Prorektor für Forschung und

wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Siegen und mit

seinem Lehrstuhl direkt an dem Projekt beteiligt.

Die Forschung an dem neuen Zentrum soll drei Schwerpunkte

verfolgen, die alle miteinander verknüpft sind: Maschinen,

Werkzeuge und das Verhalten des Menschen. Zunächst möchten

die WissenschaftlerInnen gemeinsam mit den kooperierenden

Firmen neuartige Maschinen testen – etwa 3D-Metall-Drucker

oder –Scanner für den Werkzeugbau. In welchen Situationen

und für welche Produkte bringt der 3D-Drucker tatsächlich

einen Mehrwert? Und wie unterscheiden sich gefräste

Werkzeuge von solchen, die aus dem 3D-Drucker kommen?

In die Werkzeuge sollen außerdem neuartige, kabellose

Sensoren integriert werden. „Heute ist ein Werkzeug ein

bloßes Stück Stahl. Unsere Werkzeuge sollen Sensor und

Aktuator zugleich sein“, erklärt Prof. Engel. Das heißt:

Das Werkzeug meldet beim Arbeiten durch die Integration

modernster Sensoren jeden Fehler direkt zurück, verändert

gegebenenfalls seine Form oder Festigkeit, um sich auf die

neue Situation bestmöglich einzustellen und den Fehler zu

beheben, bevor er sich negativ auswirkt. Herkömmliche

Werkzeuge nutzen sich mit der Zeit ab, Fertigungstoleranzen

werden überschritten. Ein intelligentes Werkzeug soll das

verhindern.

Damit das funktioniert, müssen die ForscherInnen darüber

hinaus wissen, wie sich die Akteure, zum Beispiel die

WerkerInnen in der Fabrikhalle, verhalten. Welche

Bewegungen machen sie bei welchem Arbeitsschritt und wie

verhalten sie sich, wenn sie an einer Maschine arbeiten?

Die WissenschaftlerInnen haben eine große Vision für die

Zukunft: Sie möchten mit den intelligenten Werkzeugen den

Beruf des „Werkers 4.0“ erschaffen. Dieser könnte zuhause

oder im Büro sitzen, eine Virtual Reality-Brille tragen –

und sich damit in der virtuellen Realität einer Fabrik

bewegen, die in Wirklichkeit 7.000 Kilometer entfernt

liegt. Neben dem Abbild der Maschinen und den erfassten

Daten könnte er auch die Bewegungen der WerkerInnen vor Ort

beobachten und koordinieren, zum Beispiel um eine Maschine

zu reparieren. Wie bei einem Navi bekäme der ortsansässige

Werker die entsprechenden Anweisungen über den Experten und

hätte die Freiheit, diese umzusetzen oder eigene Vorschläge

zu machen, die dem Servicemitarbeiter direkt übermittelt

werden.

„Neben der enormen Geschwindigkeit der Servicetätigkeit und

den wegfallenden Reisetätigkeiten ergeben sich für

Lieferant und Kunden erhebliche Vorteile“ erklärt Prof.

Engel. „Wir wissen, dass das eine große Vision ist. Unsere

Forschung ist ein Mosaikstein in diese Richtung.“ Am Smart

Production Design Zentrum sollen neue Werkzeuge und

Methoden nicht nur entwickelt, sondern auch unmittelbar an

Industrie 4.0-Arbeitsplätzen getestet werden. Für kleine

und mittelständische Unternehmen besteht so die Chance, zu

einem frühen Zeitpunkt Einblicke in solche neuen

Technologien zu bekommen.

Hintergrund:

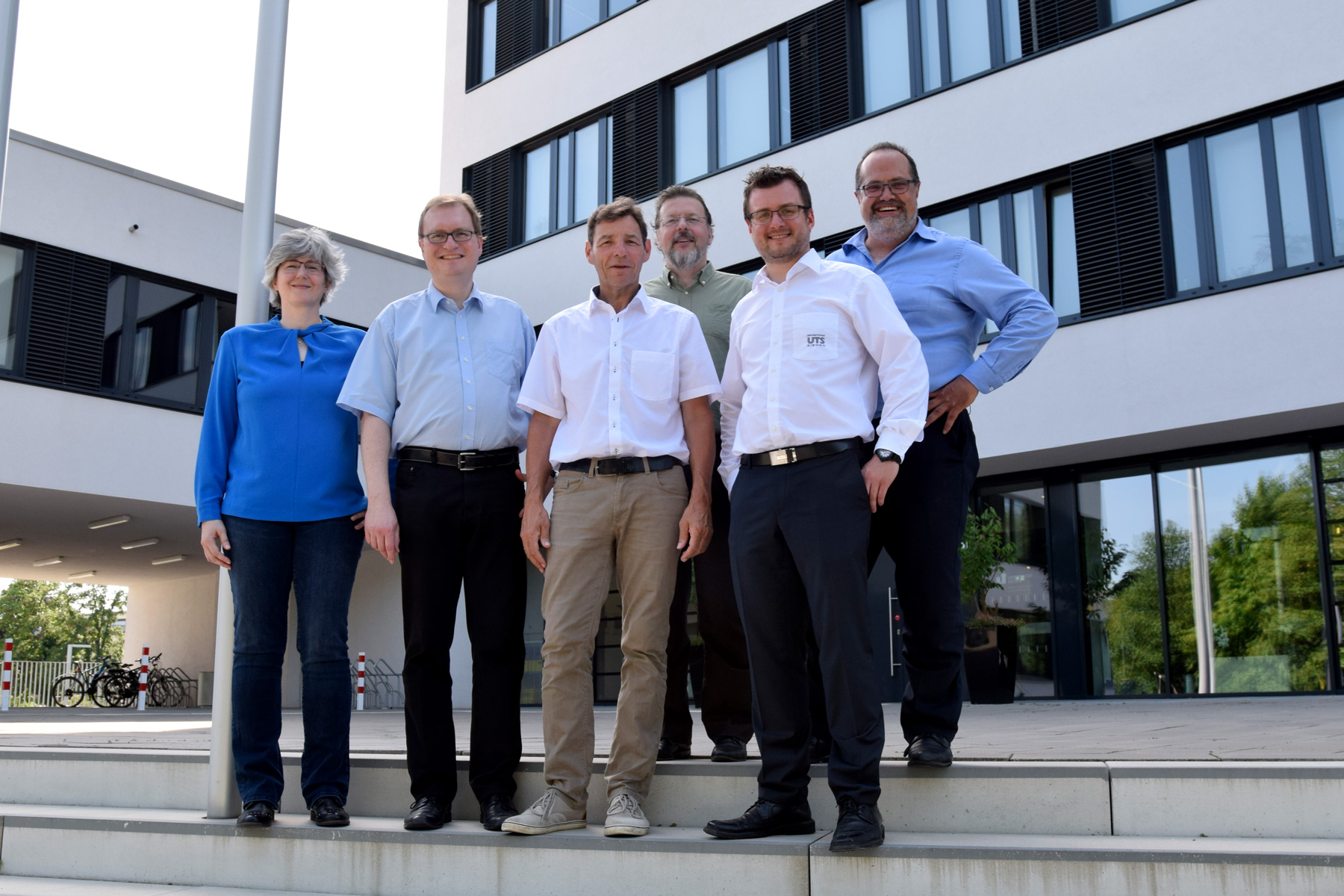

Am Smart Production Design Zentrum sind insgesamt fünf

Lehrstühle der Universität Siegen beteiligt:

- Prof. Dr. Bernd Engel, Lehrstuhl für Umformtechnik

- Prof.in Dr. Tamara Reinicke, Lehrstuhl für Produktentwicklung

- Prof. Dr. Martin Manns, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Montage

- Prof. Dr. Volkmar Pipek, Lehrstuhl für Computergestützte Gruppenarbeit und soziale Medien

- Prof. Peter Haring Bolívar, Lehrstuhl für Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik

Das Projekt läuft zunächst bis Ende August 2022. Ziel ist

es zunächst, eine Forschungs-Infrastruktur aufzubauen, um

das Projekt danach in Kooperation mit der Industrie

fortzusetzen und eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen.

Interdisziplinäre Forschung (von links): Prof.in Dr. Tamara Reinicke, Prof. Dr. Martin Manns, Prof. Dr. Bernd Engel, Prof. Dr. Volkmar Pipek, Dr. Christopher Kuhnhen und Prof. Dr. Peter Haring Bolívar.