AG42 - Aktuelles

Alfred Olszok (Leipzig)

Donnerstag, 30.10.2025, 10:00 Uhr

Die Darstellung deduktiver Systeme reicht bekanntermaßen von linearen bis hin zu diagrammatischen Notationen. Während Kalküle wie die von Hilbert oder Gentzen auf lineare Notationen setzen, betonen didaktisch geprägte Systeme wie die Tableaux von Smullyan visuelle Klarheit. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Alpha-Graphen, eine Ende des 19. Jahrhunderts von Peirce entwickelte diagrammatische Methode des Schließens. Es sind bereits verschiedene Wege bekannt, diese in eine lineare Notationen zu überführen, was jedoch zumeist übereilt geschieht. In dem Vortrag wird eine detaillierte Transformation dieser Graphen in eine lineare Notation vorgenommen, wobei sowohl Verluste der ursprünglichen Ideen von Peirce als auch Gewinne für lineare Darstellungen sichtbar gemacht werden.

Michael Korey (Dresden)

Donnerstag, 06.11.2025, 10:00 Uhr

Ptolemäus‘ Theorie zur Vorhersage der Planetenbewegung wurde über viele Jahrhunderte hinweg von aufeinanderfolgenden Generationen von Mathematikern und Astronomen rezipiert und verfeinert, die auf Griechisch, Arabisch und Latein schrieben. Diesen dienten die theoretischen Modelle vor allem zur Berechnung von Tabellen zur Vorhersage der Planetenpositionen. Spätestens seit dem 11. Jahrhundert entstand neben diesen Tabellen eine Klasse spezialisierter, analoger mathematischer Instrumente, die als Äquatorien bekannt sind. Sie bestanden aus drehbaren Scheiben mit Skalen und radial gedrehten Armen oder Fäden, mit denen die Planetenpositionen leicht ermittelt werden konnten. Solche Instrumente boten sowohl eine visuelle Darstellung der geometrischen Modelle von Ptolemäus als auch ein Mittel zur approximativen Berechnung der Planetenpositionen. Einige dieser Instrumente verwendeten metallene Zahnräder, um miteinander verbundene Komponenten der gewünschten Bewegung zu realisieren. Von diesen frühen Zahnradmechanismen ist so gut wie nichts erhalten, sodass die Wiederentdeckung oder Neuanalyse jedes derartigen Instruments von Interesse ist. Ein solches Äquatorium aus Messing mit gleichzeitiger Anzeige der „wahren“ Position aller sieben klassischen Planeten im Tierkreis wurde 1564 vom Coburger Mathematiker Nikolaus Valerius an den sächsischen Hof geschickt. Nach dem Bombenangriff auf Dresden 1945 ist es nur noch als entstelltes, verbranntes Fragment erhalten; es wurde aber auch vor dem Zweiten Weltkrieg nie einer umfassenden Analyse unterzogen. Der reich illustrierte Vortrag beschreibt die vielen Schritte, die unternommen wurden, um mit digitalen Mitteln zu analysieren und zu rekonstruieren, was dieses Instrument einst zeigte – und möglicherweise zu welchem Zweck es auch diente.

Michael Rottmann (Düsseldorf)

Donnerstag, 20.11.2025, 10:00 Uhr

Für die amerikanische Kunst um 1960, angesprochen sind Minimal, Serial und historische Conceptual Art, ist eine intensive Bezugnahme auf die Mathematik, ihre Medien und Diskurse auszumachen. Im Vortrag soll vorgeführt werden, welche Funktionen das Mathematische als die von Künstler*innen anverwandelte Mathematik – Geometrien, Zahlen und Diagramme – in diskursiver, ästhetischer und innovativer Hinsicht besitzt. Im Speziellen wird aufgezeigt werden, wie das Mathematische in eine „Abrechnung mit Europa“ bzw. der künstlerischen Moderne, in einen Bild- und Visualitätsdiskurs sowie in die Produktion bzw. den kreativen Prozess (einer diagrammatischen Kunst) hineinspielt. So ist es ein Ziel darzulegen, dass mit dem Mathematischen eine Befragung der produktiven, rezeptiven, materiellen, medialen und epistemischen Bedingungen von Kunst verbunden ist.

Sebastian Brackmann (Erfurt)

Donnerstag, 27.11.2025, 10:00 Uhr

Der Vortrag präsentiert Überlegungen zu einem Dissertationsprojekt. Dieses untersucht die Rolle mathematischer Instrumente als aktive Vermittler zwischen theoretischer Mathematik und praktischer Vermessung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Anhand historischer Fallstudien – insbesondere der preußischen Triangulation und städtischer Katastervermessungen – wird gezeigt, wie Geräte wie Theodolite, Messketten und Nivellierinstrumente mathematisches Wissen in technische Verfahren übersetzten und zugleich praktische Herausforderungen in theoretische Problemstellungen transformierten. Die Arbeit positioniert sich im Rahmen der materiellen Kultur der Wissenschaften und leistet einen Beitrag zur historischen Epistemologie, indem sie Instrumente als eigenständige Wissensmedien im Netzwerk von Theorie, Praxis und Technik analysiert.

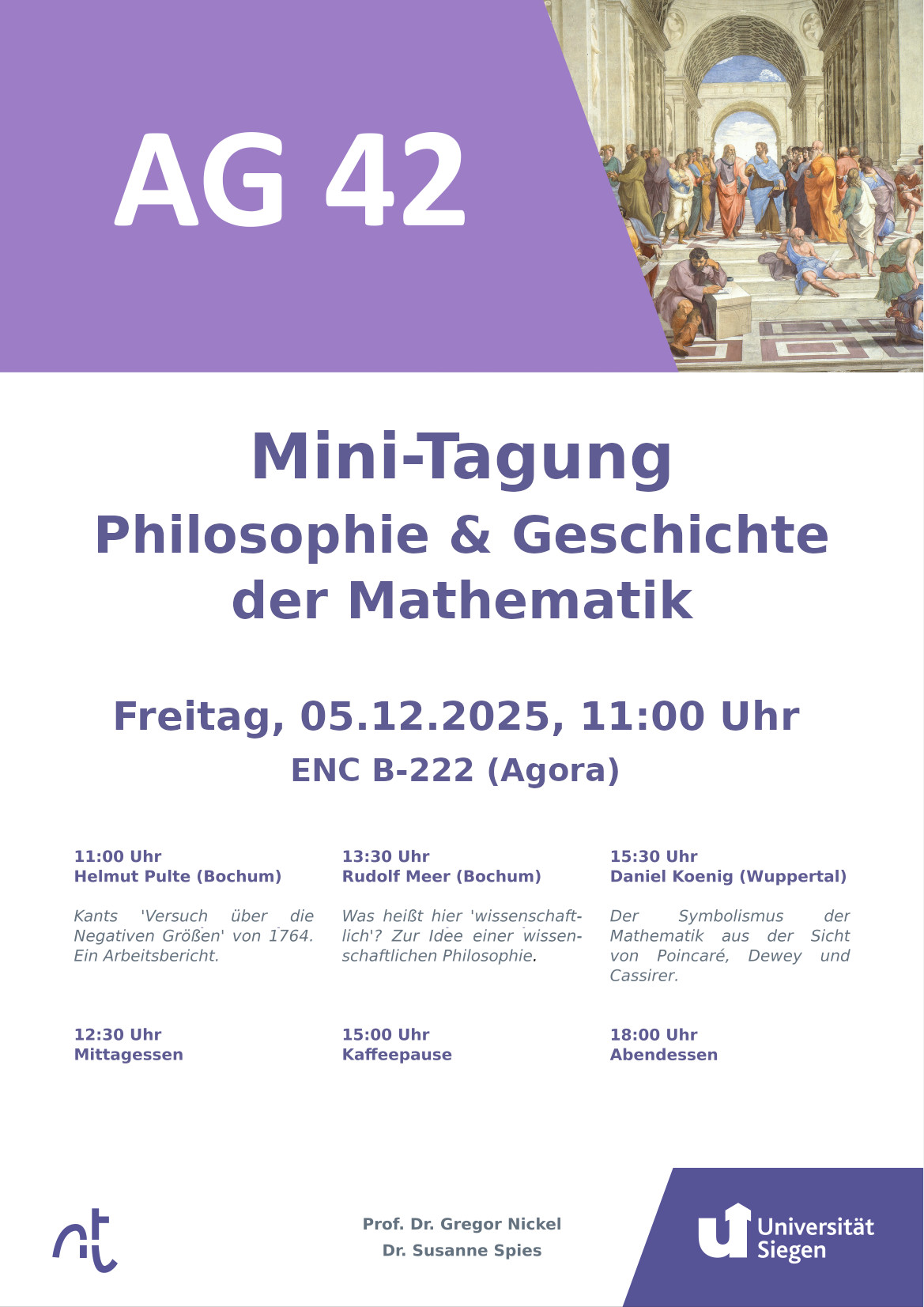

Mini-Tagung – Philosophie und Geschichte der Mathematik

Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr

Daniel Koenig (Wuppertal)

Aus meinen Studien zur Bedeutung der Mathematik in Cassirers symboltheoretischem Ansatz hat sich gezeigt, dass dieser einerseits für die theoretische Deutung der Mathematik überaus fruchtbar ist, andererseits aber aus systematischen Gründen Leerstellen lässt. So ist die Frage nach der konkreten Arbeit des Mathematikers wenig behandelt, wie auch die Frage nach dem konkreten Erlernen mathematischer Inhalte bspw. von Schülern. Im Sinne einer wechselseitigen Ergänzung möchte ich im Vortrag eine Spurensuche unternehmen und ausloten, ob sich die Ansätze Poincarés, Deweys und Cassirers sinnvoll aufeinander beziehen lassen. Abschließend möchte ich eine erste Skizze für ein mögliches Forschungsprojekt vorstellen und diskutieren.

Rudolf Meer (Bochum)

Wissenschaftliche Philosophie ist ein Begriff, der sowohl eine bestimmte philosophische Haltung als auch eine konkrete philosophische Bewegung charakterisiert. Während Letztere ihren Höhepunkt Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte, hat die philosophische Haltung selbst Wurzeln, die weit ins 18. und 19. Jahrhundert zurückreichen. Nachdem das Forschungsprogramm einer wissenschaftlichen Philosophie in der Mitte des 20. Jahrhunderts stark an Glaubwürdigkeit verloren hatte, erlebte es zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Renaissance. Im Vortrag greife ich all diese Dimensionen wissenschaftlicher Philosophie auf und frage nach ihrem Selbstverständnis im Spannungsfeld zwischen Philosophie und Wissenschaft.

Helmut Pulte (Bochum)

Kant wird durch Newtons Opticks, in der erstmals – in Analogie zu algebraischen Reihen – negative Kräfte in die Naturphilosophie eingeführt werden, zur Entwicklung einer Theorie der Negativität angeregt, die er der logischen Negation entgegensetzt und die er über die Naturphilosophie hinaus auch für andere Bereiche der Philosophie (wie etwa die Ethik) fruchtbar zu machen sucht. Der Arbeitsbericht stellt einige wichtige Grundgedanken dieser neuen Theorie der 'Realnegation' vor und wirft einen Blick auf die Spuren, die diese vorkritische Konzeption Kants in seiner späteren Transzendentalphilosophie hinterlassen hat.

Tobias Bungart (Siegen)

Donnerstag, 15.01.2026, 10:00 Uhr

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die ungeheure Wirkmacht sichtbar, die der Mensch mittels wissenschaftlich-technischer Errungenschaften erlangt hatte. Neben der Möglichkeit technisch gestützter Gräuel während der zwei Weltkriege wurde in diesem Zuge auch die kritische Verletzlichkeit (H. Jonas) der Natur zunehmend erkannt – Hans Jonas‘ Das Prinzip Verantwortung (1979) steht vor diesem Hintergrund stellvertretend für einen bis heute nachwirkenden gesellschaftlichen Diskurs. Doch auch der weniger prominente deutsche Philosoph und Pädagoge Georg Picht hat – schon etwas früher – versucht, das Verhältnis von Mensch, Wissenschaft und Natur neu einzuordnen und sich dabei ebenfalls auf den Begriff Verantwortung berufen. Beide Denker sollen im Rahmen des Vortrags einander gegenübergestellt werden.